L’antica eresia – che ha sempre affascinato e resta al centro di innumerevoli studi – è ricomparsa in documenti papali. Ma questo ritorno è solo l’ultima tappa di una storia di lungo periodo che attraversa culture e religioni diverse.

Lo gnosticismo è una preoccupazione costante di Bergoglio. «Lo Spirito santo ci fa entrare nel mistero di Dio e ci salva dal pericolo di una chiesa gnostica e dal pericolo di una chiesa autoreferenziale» diceva l’arcivescovo di Buenos Aires in un’intervista del 2007. E dopo l’elezione in conclave, l’antica eresia – che ha sempre affascinato e resta al centro di innumerevoli studi – è ricomparsa in documenti papali. Ma questo ritorno è solo l’ultima tappa di una storia di lungo periodo che attraversa culture e religioni diverse.

Nei testi di Francesco

Già nel documento programmatico del pontificato (l’esortazione apostolica Evangelii gaudium, pubblicata nel 2013) sono due le antiche eresie scelte da papa Francesco per colpire la «mondanità spirituale», tendenza definita perniciosa e spesso presa di mira da Bergoglio. La seconda eresia viene con qualche cautela denominata «neopelagianesimo», descritto come l’atteggiamento «autoreferenziale e prometeico di coloro che in definitiva fanno affidamento unicamente sulle proprie forze e si sentono superiori agli altri perché osservano determinate norme o perché sono irremovibilmente fedeli a un certo stile cattolico proprio del passato».

Un po’ più aderente ai tratti storici dei movimenti eretici è, nel documento papale, la definizione dello gnosticismo. Questo è visto come «fede rinchiusa nel soggettivismo, dove interessa unicamente una determinata esperienza o una serie di ragionamenti e conoscenze che si ritiene possano confortare e illuminare, ma dove il soggetto in definitiva rimane chiuso nell’immanenza della sua propria ragione e dei suoi sentimenti».

Lo gnosticismo e il pelagianesimo attuali sono trattati più ampiamente in un altro testo papale: l’esortazione apostolica Gaudete et exsultate sulla «santità nel mondo contemporaneo», firmata dal pontefice nel 2018 e dove a queste tendenze è riservato l’intero secondo capitolo. Agli gnostici viene qui soprattutto imputato (in modo più corretto) di avere «una mente senza incarnazione, incapace di toccare la carne sofferente di Cristo negli altri, ingessata in un’enciclopedia di astrazioni».

Come del resto Bergoglio aveva più efficacemente (e ruvidamente) anticipato nel 2015 ai vescovi italiani riuniti a Firenze per un convegno. Contro l’odierno gnosticismo, cioè contro una fede disincarnata e intellettuale, il papa aveva allora mobilitato non solo santi popolarissimi come Francesco d’Assisi e Filippo Neri, ma anche il celeberrimo don Camillo di Giovanni Guareschi, interpretato da Fernandel nei film che Benedetto XVI aveva confessato di rivedere volentieri in proiezioni casalinghe soprattutto dopo la rinuncia al pontificato.

Poche settimane prima della pubblicazione della Gaudete et exsultate, all’«individualismo neo-pelagiano» e al «disprezzo neo-gnostico» era stata dedicata la lettera Placuit Deo della Congregazione per la dottrina della fede. Che sistematizzava il pensiero di Bergoglio, ma conteneva anche una precisazione significativa dal punto di vista storico, per una scelta forse ascrivibile al cardinale prefetto dell’epoca, il gesuita spagnolo Luis Ladaria Ferrer, studioso degli antichi teologi cristiani e primo firmatario del testo.

Oltre a utilizzare il prefisso «neo-», e a parlare quindi di «neo-pelagianesimo» e di «neo-gnosticismo», il documento si premurava di sottolineare «che la comparazione con le eresie pelagiana e gnostica intende solo evocare dei tratti generali comuni, senza entrare in giudizi sull’esatta natura degli antichi errori». Sui quali – lasciava intendere la lettera – molto si discute. «Grande è, infatti, la differenza tra il contesto storico odierno secolarizzato e quello dei primi secoli cristiani, in cui queste eresie sono nate» ribadiva il documento.

Gli studi di Orbe

Non a caso Ladaria era stato allievo alla Gregoriana di uno dei più profondi conoscitori dell’antico gnosticismo, il confratello e connazionale Antonio Orbe. Autore di centinaia di studi e di una ventina di libri fondamentali, il gesuita basco – sempre rigorosamente vestito con la talare e che per riposarsi scriveva libri di devozione e spiritualità – ha scritto le tremila pagine degli Estudios valentinianos, ma anche La teologia dei secoli II e III (edita da Piemme e in Francia da Cerf), una densissima introduzione alla più antica riflessione cristiana, e curato per la Valla il primo volume dei cinque su Il Cristo (Mondadori), quello che raccoglie i testi greci fino al IV secolo.

Orbe è stato insomma un conoscitore come pochi del pensiero cristiano dei primi secoli, grazie anche a una rigorosa formazione umanistica (in uso tra i gesuiti fino a pochi decenni fa e ora in declino), che gli ha permesso letture estesissime sulle opere originali dei filosofi antichi; per passare poi appunto agli gnostici, che sono stati tra i più acuti e raffinati intellettuali all’interno del cristianesimo, molto presto identificati come eretici.

Un metodo fruttuoso al punto che Manlio Simonetti, tra i massimi studiosi del cristianesimo antico (e curatore per la Valla dei Testi gnostici in lingua greca e latina), ripeteva di avere imparato lo spagnolo – cimentandosi con quello antiquato e per nulla agevole del gesuita, gentile e in apparenza trasognato – solo per leggerne gli studi.

Una storia dibattuta

Le origini e la natura dello gnosticismo sono dibattutissime: è stato un fenomeno cristiano o le sue radici vanno rintracciate nell’ellenismo oppure nel giudaismo o ancora nelle religioni orientali? Elementi di queste tre componenti hanno senz’altro influenzato i diversi sistemi gnostici, ma le fonti antiche pagane collegano sempre lo gnosticismo al cristianesimo.

E tutti gli autori cristiani che lo contrastano sono coscienti di fronteggiare un pericolo per la fede, contrapposta alla «falsa» gnósis (termine greco che significa «conoscenza» e da cui deriva la moderna denominazione di «gnosticismo»). Si tratta dunque di un insieme di dottrine nate all’interno del cristianesimo e che hanno contribuito alla sua formazione.

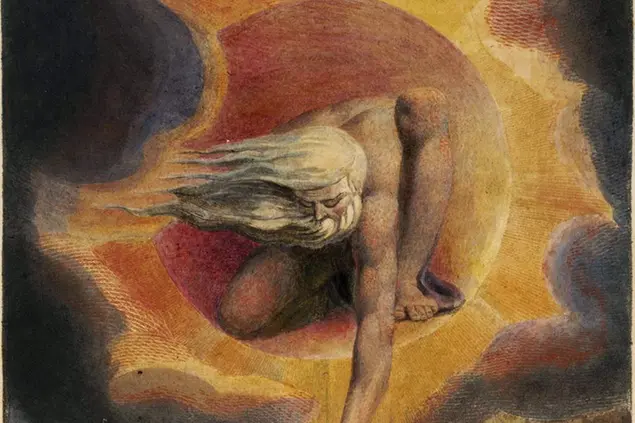

Suddiviso in correnti diverse, lo gnosticismo vuole risolvere il problema del male, ed è basato su una visione drammatica e pessimista del mondo, che sarebbe stato creato da un demiurgo ignorante o addirittura malvagio, nemico del vero dio inconoscibile e buono.

Alla pienezza divina sono predestinati a tornare solo pochi eletti, depositari di una rivelazione segreta portata dal Cristo celeste, mentre il resto degli uomini sarà distrutto. Da questa concezione generale – affiancata da mitologie esuberanti e complicate – deriva dunque un dualismo di fondo, che comprende anche la contrapposizione tra il dio delle scritture sacre giudaiche e il dio sommo, risolvendosi in un radicale antigiudaismo.

Fino a un’ottantina di anni fa le conoscenze dello gnosticismo si basavano soprattutto sulle opere degli autori che li avevano citati con larghezza per contrastarli: primo fra tutti e importantissimo, Ireneo, vescovo di Lione nella seconda metà del II secolo. Studiato a fondo da Orbe, questo autore aveva scritto in cinque libri uno Smascheramento e confutazione della falsa gnosi, noto e tradotto con il titolo Contro le eresie (da Enzo Bellini per Jaca Book). Decisi avversari degli gnostici – dopo il misterioso Simon Mago, ofiti, sethiani, basilidiani, valentiniani – furono poi, fino al IV secolo, Clemente di Alessandria, Ippolito, Origene, Epifanio.

In epoca contemporanea

Ma nel dicembre del 1945 in Egitto, a nord di Luxor presso l’attuale villaggio di Nag Hammadi, alcuni contadini scoprirono in un campo una grande giara che conteneva 13 piccoli libri, scritti in copto e ora per la prima volta tradotti integralmente in italiano da diversi autori (I codici di Nag Hammadi, Carocci). Era l’inizio di una storia rocambolesca che ha permesso la conoscenza diretta di una cinquantina di opere solo in parte gnostiche, e questo prezioso ritrovamento, molto studiato, ha in sostanza confermato, arricchendolo, il quadro che si conosceva dalle fonti antiche.

Combattuto da Ireneo e dagli altri polemisti cristiani, lo gnosticismo antico venne marginalizzato. Ma non sparì, alimentando movimenti dualisti medievali e correnti esoteriche anche contemporanee, come oggi soprattutto negli Stati Uniti. Con l’accentuazione «di elementi estranei alla religione cristiana»: nel modernismo – ha notato Simonetti – è avvenuto con Alfred Loisy. O molto più di recente con Elaine Pagels e il suo uso, più di stampo gnostico che storico, di un altro testo gnostico: il Vangelo di Giuda, la cui scoperta nel 2006 ha fatto molto rumore.

© Riproduzione riservata