Anche in Italia la divisione politica non passa più soltanto dalle tradizionali aree di appartenenza geopolitica, zona rossa e zona bianca, ma anche e soprattutto dalla frattura urbano-rurale: la destra è ancorata ai piccoli centri e alle aree più marginali (che però non sono poche) e la sinistra a quelle urbano-metropolitane. Chi riesce a sfondare nel territorio presidiato dall’avversario si assicurerà una lunga egemonia

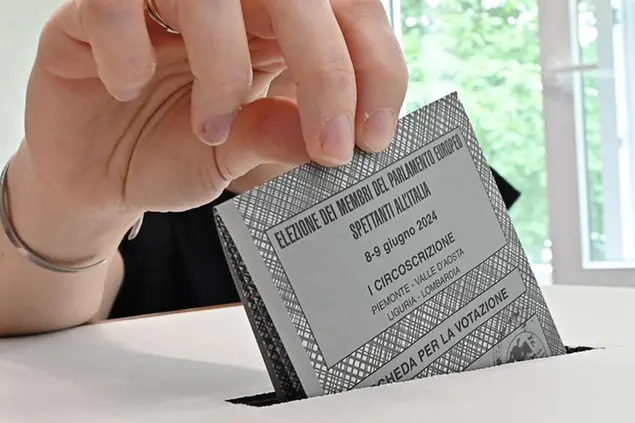

I risultati elettorali delle elezioni europee in pressoché tutti i paesi membri, nonché la recente tornata di elezioni amministrative in Italia, hanno messo in soffitta, una volta di più, i due cardini sui i quali si interpretava il voto: classe e religione.

L’appartenenza a una classe – e già definirne i contorni precisi è oggi un bel problema – non fornisce più una indicazione sulle scelte di voto di coloro che ne fanno parte. Inoltre si sono rovesciati i parametri di riferimento per cui le classi privilegiate, la borghesia per usare una semplificazione, non votano prevalentemente a destra. Anzi, a determinate condizioni – alta istruzione, professione liberale, redditi da lavoro più che da risorse patrimoniali, residenza in centri grandi e medio-grandi – tende a votare a sinistra.

Al contrario il bastione sociale dei partiti di sinistra, la storica classe operaia e i ceti sottoprivilegiati, in determinate condizioni anch’esso – residenza in piccoli centri e declino/assenza di reti associative – tende a votare per partiti populisti, solitamente collocati all’estrema destra.

Lo stesso disallineamento vale per la religione, anche se le specificità nazionali, a seconda che si tratti di paesi religiosamente omogenei (cattolici, protestanti o ortodossi) o di paesi misti, qui giocano un ruolo importante.

Nei paesi cattolici, laddove, cioè, ad eccezione della Francia, sono esistiti importati partiti confessionali, i fedeli non votano più per questo tipo di formazioni, sia perché questi stessi partiti sono evaporati, sia perché si posizionano su un arco più ampio di offerte partitiche.

Interpretare il voto

Come interpretare allora il voto? Una ipotesi rimanda al riemergere e alla riconfigurazione di due antichi conflitti che hanno attraversato nei secoli la politica europea: quelli tra centro nazionale e periferie e tra città e campagna.

L’incrociarsi di queste due fratture sta ridisegnando la mappa politica continentale. E questo perché stanno diffondendosi a macchia d’olio nuovi partiti, prevalentemente populisti di estrema destra, di cui il vecchio Front national francese, ora Rassemblement national, della dinastia Le Pen costituisce il riferimento principe.

L’attenzione dei ricercatori è puntata proprio su questo aspetto “territoriale” che rimanda, in prima battuta, alla distinzione tra grandi centri e piccoli comuni. È vero che c’è una relazione tra dimensione delle città e voto: la sinistra, e anche il Pd nel caso italiano, ottengono sempre più consensi quanto più aumenta la dimensione delle città.

E viceversa per i partiti di destra. Questo vale in linea generale, ma vanno tenute in conto alcune specificità. Le metropoli, come ha dimostrato Mirko Crulli nel suo lavoro comparato su Roma e Londra, non sono omogenee e presentano al loro interno zone disagio, di degrado e di marginalità rispetto ai servizi, che non si collocano geograficamente alla periferia ma si incuneano anche in zone più centrali.

La frattura urbano-rurale

In generale, comunque, la frattura territoriale si tramuta in una frattura valoriale e psicologica tale da favorire il voto per la destra. Questo perché nei piccoli centri vi è una presenza maggiore rispetto a quelli più grandi di persone anziane, poco istruite, ed economicamente svantaggiate.

Inoltre questi luoghi “abbandonati” risentono della crisi demografica che ha portato a un crollo dei prezzi degli immobili con conseguente declassamento del quartiere, alla rarefazione dei servizi pubblici compresi i luoghi di aggregazione e di svago, come i pub in Gran Bretagna, i bistrot in Francia , o i caffè da noi.

La percezione di declino del luogo di residenza, sul quale si è proiettato un senso di forte di identificazione, una sorta di identità rurale, accomunata dall’idea che la propria area di residenza sia ignorata e che i membri della comunità locale non siano compresi, o peggio bistrattati, produce un risentimento territoriale che spinge a votare a destra.

Anche in Italia, la divisione politica non passa più soltanto dalle tradizionali aree di appartenenza geopolitica, zona rossa e zona bianca, ma anche e soprattutto dalla frattura urbano-rurale: la destra è ancorata ai piccoli centri e alle aree più marginali (che però non sono poche) e la sinistra a quelle urbano-metropolitane.

Chi riesce a sfondare nel territorio presidiato dall’avversario si assicurerà una lunga egemonia. Per la sinistra è essenziale puntare su una politica di coesione territoriale e diffusione dell’istruzione e dei servizi. Impresa difficile quando si è all’opposizione. Ma anche la destra non ha strumenti per penetrare nei grandi centri che le sono ostili per la diffusione di alta istruzione, e contesti dinamici, sia professionali che culturali ed esperienziali: contesti che rifiutano tradizione e reazione, ciò che la destra prefigura.

© Riproduzione riservata