- Questo è il numero 110 di Areale, la newsletter di Domani su ambiente e clima a cura di Ferdinando Cotugno.

- Questa settimana parliamo di: cambio di gestione alla World Bank, motonormatività, cosa succede al ghiaccio in Antartide, stanchezza da attivismo.

- Clicca qui per iscriverti alla newsletter in arrivo ogni sabato mattina.

Le migrazioni non sono solo una componente essenziale dell’esperienza umana sulla Terra, ma anche della vita stessa. Le specie migrano, tutte, animali e vegetali. Secondo una recente ricerca del Georgia Institute of Technology, il 75 per cento dei gruppi di piante dominanti nel Nord America si è spostato nel corso degli ultimi 18mila anni, alla ricerca delle condizioni ideali di vita e crescita. La crisi climatica rende la migrazione delle piante più urgente, l’estetica e l’infrastruttura dell’Antropocene la rendono più difficile.

Jenny McGuire, co-autrice dello studio, ha spiegato: «Ci sono troppe barriere e filtri al movimento delle piante». Dalle autostrade alle monocolture agricole. Gli alberi in Nord America devono rimanere dove sono, a soffrire, e anche quelli della Brianza orientale, almeno, i pochi che sopravviveranno alla nuova variante della Pedemontana. Infine, l’innalzamento delle temperature del mare e le ondate di calore creano una nuova diseguaglianza: quella tra le specie costiere che si possono spostare o rifugiare in luoghi più freschi (i pesci, per esempio) e quelle che non possono farlo (i molluschi, per esempio). Alcuni molluschi hanno delle proteine che li possono aiutare in caso di shock termico, ma questo adattamento – come ogni adattamento – funziona solo fino a un certo punto. Non ci si adatta proprio a tutto. Chi può scappare, scappa. Chi non può scappare, muore, come il miliardo di esemplari che si stimano uccisi dalla cupola di calore del 2021 sulla British Columbia, in Canada.

Fine dell’introduzione, ciao, buongiorno, questa è Areale numero #110, una newsletter sul clima, il futuro e la speranza.

Le automobili e il nostro cervello

Il parlamento europeo ha dato il via libera al phase-out dell’auto a benzina, ma qui non voglio parlarti di policy industriali, o del ritardo indotto dalla politica italiana allo sviluppo delle auto elettriche. Voglio parlare del nostro rapporto mentale con l’automobile, quella che Ian Walker, docente di psicologia ambientale alla Swansea University, definisce «motonormatività», cioè «l’incapacità culturale di pensare in modo oggettivo e spassionato al modo in cui usiamo l’automobile». Le auto sono libertà o assenza di libertà?

L’idea è un calco del concetto di eteronormatività, cioè l’idea che le coppie eterosessuali siano l’unica normalità accettata e tutto il resto sia una devianza. Secondo le ricerche di Walker, le persone tendono ad avere un gigantesco angolo cieco su una serie di comportamenti associati all’uso delle auto e a reagire in modo sproporzionato ogni volta che certe abitudini vengono intaccate (basti pensare a come è entrato nel dibattito italiano il tema della città a 30 km orari). I danni causati dal possesso e dall’uso dell’auto come li intendiamo oggi vengono considerati come pezzi di un ordine naturale delle cose, che si tratti di inquinamento, emissioni, traffico, incidenti stradali.

Secondo le ricerche di Walker il nostro automobilista interiore vive in una specie di zona franca etica, dove non si applicano i nostri comuni valori. Nei suoi studi ha posto la domanda: «Le persone non dovrebbero fumare in zone altamente popolate per non danneggiare la salute degli altri?». Risposta: tre quarti del campione era d’accordo: certo che non dovrebbero. Domanda: «Le persone non dovrebbero guidare in zone altamente popolate per non danneggiare la salute degli altri?». Risposta: solo il 17 per cento era d’accordo. E così via. L’auto vive in un regime di tolleranza speciale, che lui ha chiamato, appunto, motonormatività.

Cambierà? Certo che cambierà. Tutto cambia. Basti pensare come è cambiato in pochi anni il nostro rapporto col fumo, altra esperienza fortemente connessa a dimensioni come il piacere o l’identità. Sta in realtà già cambiando. Il Washington Post ha pubblicato questo articolo sul fatto che la Generazione Z negli Stati Uniti sente meno il bisogno di prendere la patente rispetto a quelle precedenti. Nel 1997, il 43 per cento dei sedicenni aveva la patente (negli Usa si prende a quell’età). Nel 2020, era solo il 25 per cento. Nel 1997 il 90 per cento delle persone tra i 20 e i 25 anni avevano la patente. Nel 2020 solo l’80 per cento. Sull’Italia ci sono dati un po’ meno recenti, c’è una ricerca di Facile.it del 2018 su numeri del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti: nel 2016 i giovani fra i 18 e i 19 anni che hanno preso la patente sono stati 287.551, l’8,4 per cento in meno rispetto al 2012.

Ci sono varie ragioni dietro questo calo: l’inflazione, il costo di comprare e gestire un’auto, ma il Washington Post cita, basandosi su una serie di interviste a ragazze e ragazzi Gen Z senza patente, anche la paura degli incidenti: è proprio obbligatorio rischiare la vita se ci sono alternative, almeno quando ci sono alternative? Questo è già un pezzo di motonormatività che viene meno. E c’è il discorso dell’allungamento dell’adolescenza. La patente viene presa più tardi anche perché nella vita oggi si fa tutto più tardi: ingresso nel mercato del lavoro, costruzione di una famiglia, eccetera. Però questi numeri sono già indicazione di qualcosa.

Se hai voglia di raccontarmi come è cambiato il tuo rapporto con l’auto, in fondo ad Areale trovi come sempre la mia mail, parliamone! Io ho avuto un’auto tra il 2001 e il 2010, quando abitavo in una città in cui era davvero necessario un mezzo privato. Ora è più di un decennio che sono senza, a volte mi manca, a volte meno, in generale vivo in una città che lo permette e la vita scorre senza intoppi.

Come cambierà la Banca mondiale senza un negazionista al timone

Dispaccio breve ma importante: David Malpass lascia a fine giugno il suo incarico da presidente della Banca mondiale, con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del suo mandato e dopo mesi di polemiche sull’incompatibilità tra il suo quasi-negazionismo climatico e il suo ruolo.

La Banca mondiale è un’istituzione fondamentale nel mettere in condizione i paesi vulnerabili di navigare finanziariamente le conseguenze della crisi climatica (e delle altre crisi in atto). Era sempre più inaccettabile che fosse guidata da una figura che, in un evento pubblico, si era rifiutata di riconoscere la realtà del cambiamento climatico. Da allora il piano si è inclinato, la sua posizione è diventata insostenibile e quindi ha deciso di lasciare.

Insomma, bene. Tradizionalmente, è il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti a nominare il presidente della Banca mondiale, Malpass era una persona di fiducia di Trump e quindi ora la scelta spetta innanzitutto a Joe Biden e sarà indicativa della direzione che si vuole dare a questa istituzione. Uno dei grandi temi di Cop27 era stata la riforma della governance globale del clima, e uno dei pilastri di questa ri-negoziazione della governance è proprio la Banca mondiale. È possibile che con l’uscita di Malpass cambi non soltanto l’occupante della poltrona di presidente ma tutto il mandato della Banca.

Una delle voci più critiche nei confronti di Malpass era l’ex vicepresidente degli Stati Uniti Al Gore. Dopo l’annuncio della sua uscita anticipata, Gore ha detto: «Questo deve essere solo il primo passo verso una vera riforma che metta la crisi climatica al centro del lavoro della Banca». Secondo una fonte interna sentita dal New York Times, l’annuncio è il segnale di un focus rafforzato sul clima e gli altri beni comuni come parte di «una roadmap evolutiva per la Banca mondiale». Insomma, si cambia, forse anche per il meglio.

Tra i nomi in pista: Rajiv Shah, capo della Rockefeller Foundation, Samantha Power, guida della United States Agency for international development, e Indra Nooyi, ex Ceo di Pepsi.

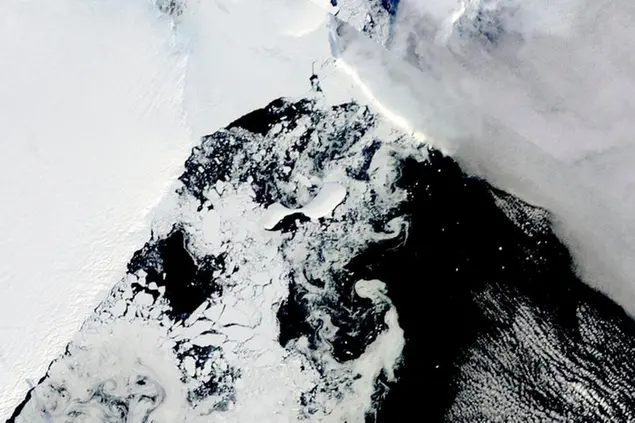

L’Antartide, la paura e il collasso

Lontano dai nostri occhi e dalla nostra attenzione, l’Antartide continua a mandare segnali preoccupanti. Il primo riguarda il ghiaccio marino che si trova ai margini del continente bianco: per il secondo anno di fila è ai minimi storici. È la prima volta che succede da quando vengono fatte queste rilevazioni, negli anni Settanta.

Secondo i dati satellitari del National snow and ice data center degli Stati Uniti, il 13 febbraio il ghiaccio marino antartico era di 1186mila chilometri quadrati: non era mai stato così poco durante l’estate australe, il record precedente era appunto nell’estate del 2022, il precedente era del 2017 e i cinque picchi negativi di sempre si sono verificati negli ultimi quindici anni. Peraltro l’estate è ancora in corso e andrà avanti fino all’inizio di marzo, quindi la copertura potrebbe scendere ulteriormente. L’idea che il polo sud risponda in modo migliore alla crisi climatica rispetto al polo nord (ormai al collasso e vicino a estati interamente senza ghiaccio) non sembra più applicabile.

Gli sbalzi stagionali da un anno all’altro non sono una novità in Antartide (nel 2014 è stato registrato il massimo di copertura di ghiaccio marino) ma la tendenza sembra aver di colpo accelerato. Non casualmente, il National oceanic and atmospheric administration ha annunciato che i ghiacci globali hanno raggiunto il loro minimo storico per il mese di gennaio. Di fatto la copertura di ghiaccio marino in Antartide non è stata alterata per quasi quattro decenni di rilevazioni satellitari e poi ha iniziato a succedere tutto all’improvviso: ora tutto il continente vacilla.

La perdita di ghiaccio marino in Antartide (che a differenza dell’Artico è terra circondata dal mare e non viceversa) è pericolosa, perché una delle sue funzioni ecosistemiche è proteggere le calotte polari dalle onde, fortissime a quelle latitudini. Quelle onde ne accelerano la disintegrazione, che infatti sembra pericolosamente vicina, se osservata da sotto uno dei giganti del polo sud, il ghiacciaio Thwaites, uno dei più spaventosi conti alla rovescia climatici che inseguono l’umanità durante l’emergenza climatica.

Thwaites è uno dei ghiacciai più grandi al mondo, ha le dimensioni della Gran Bretagna, ed è quello che perde massa più velocemente. Forse nessun singolo punto di rottura della crisi climatica preoccupa gli scienziati tanto quanto Thwaites, il «doomsday glacier», il ghiacciaio dell’apocalisse. Perderlo completamente significherebbe un innalzamento del livello del mare di mezzo metro. Sarebbero gli «esodi biblici» dalle località costiere di cui ha di recente parlato il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres. Sono da poco arrivati i risultati preliminari di un’esplorazione congiunta sottomarina del British antarctic survey e dell’US antarctic programme, condotta principalmente con l’aiuto di robot sub. È uno dei più vasti progetti di sempre di analisi climatica sul campo dell’Antartide.

Secondo i nuovi dati, il ritmo di perdita di ghiaccio è più basso di quello che gli scienziati si aspettavano, ma secondo i nuovi modelli basta anche un quantitativo di fusione relativamente basso per spingere Thwaites verso il suo punto di non ritorno. Quello che hanno spiegato i ricercatori è che non conta il volume di ghiaccio perso, ma quanto il ritmo di fusione aumenta, come e dove aumenta. L’esplorazione condotta attraverso il robot Icefin infatti ha mostrato come Thwaites non sia un monoblocco di ghiaccio ma sia pieno di crepe e punti di rottura, attraverso i quali entra l’acqua più calda dell’oceano antartico, con una temperatura fino a 2°C più alta del normale. Queste crepe profonde possono minare la stabilità di tutto il ghiacciaio: l’acqua più calda penetra i punti deboli del ghiacciaio, rendendoli progressivamente sempre più deboli, un circolo vizioso che non fa che amplificarsi.

La corsa verso il collasso di Thwaites, che si trova in Antartide occidentale, affacciato sul mare di Amundsen, è partita alla fine degli anni Novanta. Da allora la “linea di terra”, il punto di contatto tra ghiaccio e oceano, è arretrata di 14 chilometri. Ci sono punti in cui arretra di un chilometro all’anno. Dagli anni Ottanta fino al 2010 Thwaites ha perso circa 20 miliardi di tonnellate di ghiaccio all’anno. Dal 2010 ha perso 40 miliardi di tonnellate di ghiaccio all’anno. È questo che spaventa i glaciologi più di ogni altro aspetto: l’accelerazione di questa dinamica.

Attivismo, lotta e stanchezza

Il 3 marzo c’è lo sciopero per il clima. Cosa farai? Cosa avete organizzato? Mi piacerebbe conoscere iniziative, eventi paralleli, varianti locali per il prossimo numero di Areale, per farne una bacheca mobile della speranza. Pensavo anche che siamo tutti un po’ stanchi. La risposta alla domanda «e tu come stai?» spesso va oltre il bene e il male, spesso la risposta è solo: stanca, stanco.

Ci ho pensato in un momento di autoanalisi, nuotando in piscina (cioè il mio momento di autoanalisi), e guardando quanto fossero invecchiati tra il 2018 e il 2021 i protagonisti di Rebellion, il film (interessante) sulla prima consumante stagione di Extinction Rebellion nel Regno Unito, mi ci hanno fatto pensare anche conversazioni fatte o ascoltate in giro. I movimenti per il clima sono entrati nel sesto anno di vita e le persone sono esauste. Può essere una vita consumante, pressione pubblica, eco-ansia, governi sempre meno attenti.

Della fatica da attivismo ho parlato con Clara Pogliani di Ci sarà un bel clima, che mi ha scritto un testo che metto qui sotto integralmente. Se hai un contributo, un pensiero, un punto di vista o vuoi condividere il tuo personale momento di stanchezza, scrivimi, sono qui, la stanchezza è okay. Questo è quello che mi ha scritto Clara.

La radice della mia stanchezza - Clara Pogliani

«Da quando c’è Ci sarà un bel clima, spesso le conversazioni con mia madre finiscono sempre con la domanda “Ma non stai facendo un po’ troppo? Ma non sei stanca?”. Normalmente la frase arriva se ci chiamiamo dal treno dopo un fine settimana in cui sono stata in giro per partecipare, fare cose o vedere persone che come me provano a reagire all’immobilismo. Le rispondo sempre che sono stanca, sì, ma che alla fine fare attivismo è una delle scelte che ha cambiato la mia vita in meglio. Se penso alla radice profonda della mia stanchezza ci vedo il lavoro, il pendolarismo, la polvere che si riforma dopo un minuto che ho pulito, ma mai l’impegno per il clima.

Chiaramente nel momento in cui mi sono imbarcata in quest’avventura ho dovuto imparare a pensare al tempo in modo diverso. Alle cose che già facevo nel mio tempo libero dal lavoro o dalle incombenze quotidiane, si sono sommati gli impegni che l’attivismo richiede. Molto del mio tempo libero lo uso per informarmi e studiare il tema, scriverne, progettare o partecipare ad attività, incontrare persone che condividono questo spazio vitale. E poi c’è l’attivismo digitale, che forse è ancora più pervasivo. Da un lato mantenere le relazioni con il resto del collettivo per pensare al da farsi, dall’altro fare comunicazione tramite le pagine social. Le ore che ho a disposizione sono sempre 24. A dormire non ho rinunciato, così come a cucinare e a passare del tempo con chi voglio bene. Ma lo faccio in modo diverso, vivendo quel tempo in modo diverso e chiedendo a chi mi sta vicino di fare altrettanto.

La questione non è tanto il riposo, secondo me. È più quanto si riesce a “staccare” dall’attivismo, che è un’attività volontaria, condotta dalla passione e da una forte tensione morale. E alla fine anche il più organizzato finisce per dedicare gran parte delle proprie energie e del proprio tempo a cercare di animarlo il più possibile. È come se fosse un’attività pervasiva della propria vita a cui alla fine convergono tutti gli altri aspetti. Non c’è libro che si legge o film che si guarda senza cercare di cogliere cose utili per la causa, discorsi in cui in qualche modo si introduce il tema. Questa è la cosa che alla lunga rischia di sfinire, perché è come se il cervello fosse sempre sintonizzato su quella frequenza. Ed è quasi un paradosso: perché l’attivismo produce talmente tanta energia intellettuale, affettiva e vitale per chi lo fa e per la società intera che l’energia richiesta, la stanchezza prodotta è totalmente compensata dalla possibilità intrinseca di poter far qualcosa per uscire dall’usura dell’ansia climatica e dalla preoccupazione dell’inazione».

Per questa settimana è tutto, buon sabato, se vuoi parlarmi scrivimi a ferdinando.cotugno@gmail.com. Ci vediamo in giro e, nello specifico, il 23 febbraio (giovedì) sarò al Comala di Torino per parlare di Primavera ambientale insieme a Roberto Mezzalama, Marco Grimaldi, Alice Ravinale e Marta Maroglio. Ci vediamo lì?

In ogni caso, a presto!

Ferdinando Cotugno

© Riproduzione riservata