- I risultati di una nuova ricerca sono allarmanti perché la concentrazione delle microplastiche aumenterà di quattro volte da qui al 2050, nonostante tutti i nostri sforzi per ridurre l’uso della plastica.

- Le microplastiche ingerite dal plancton o direttamente dagli organismi dei fondali marini vengono accumulate dai predatori determinando molteplici effetti negativi a livello molecolare, fisiologico, ecologico ed epidemiologico. E l’uomo è l’ultimo di questa catena alimentare.

- È dunque necessario ridurre l’uso di ogni tipo di plastica. Anche quella riciclabile infatti, lascia dietro sé particelle che finiscono prima o poi in mare.

Uno studio svolto da ricercatori italiani e pubblicato sulla rivista di Nature Communications Biology ha dimostrato che gli effetti delle plastiche, e in particolare delle microplastiche, sugli organismi marini possono essere molto più importanti e insidiosi di quanto precedentemente immaginato. Lo studio è stato firmato da Cinzia Corinaldesi, docente di ecologia marina applicata all’Università politecnica delle Marche e colleghi.

Le microplastiche ingerite dal plancton o direttamente dagli organismi dei fondali marini vengono ulteriormente accumulate dai predatori, determinando molteplici effetti negativi a livello molecolare, fisiologico, ecologico ed epidemiologico. Le plastiche, infatti, creano micro-escoriazioni sui tessuti degli organismi marini esponendoli a infezioni di batteri patogeni. L’ingestione di microplastiche da parte degli organismi marini, inoltre, riduce la capacità degli organismi di alimentarsi e altera l’espressione di geni che controllano la risposta agli stress. Spiega Corinaldesi: «Con questo studio abbiamo dimostrato che l’effetto delle microplastiche potrebbe aggravarsi nei livelli “trofici superiori”, ovvero negli organismi predatori che accumulano le microplastiche ingerite dalle loro prede. Questo può avere risvolti importanti anche per la salute dell’uomo poiché tendiamo a cibarci soprattutto di predatori».

Continua Roberto Danovaro, uno degli autori della ricerca e presidente della stazione zoologica Anton Dohrn dell’Istituto nazionale di biologia ecologia e biotecnologie marine: «Questi risultati sono abbastanza allarmanti perché la concentrazione delle micro plastiche aumenterà di quattro volte da qui al 2050, nonostante tutti i nostri sforzi per ridurre l’uso della plastica monouso. Questo metterà a rischio un’importante porzione della diversità marina, inclusi gli organismi di maggior interesse commerciale come i grandi predatori e il corallo rosso».

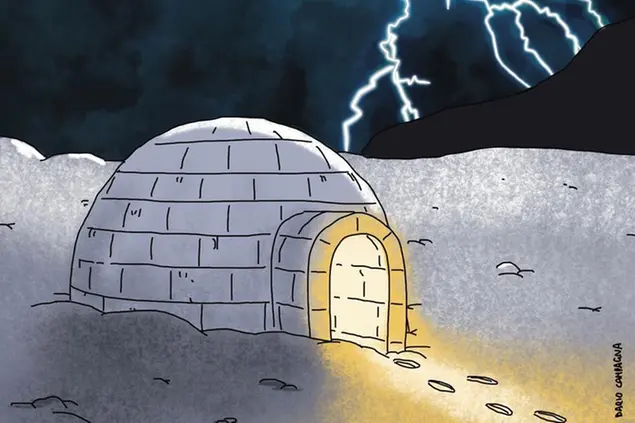

Fulmini nell’artico

È risaputo che per creare i temporali e i fulmini sono necessarie correnti di aria calda e umida e quindi i temporali non dovrebbero riguardare le regioni polari. Ma, stando a ricercatori che hanno recentemente estratto una serie di dati sui fulmini nelle aree artiche, si è scoperto che in quell’area il loro numero è cresciuto di oltre il 300 per cento negli ultimi 11 anni. Stando al gruppo di lavoro è una vera sorpresa e il fenomeno potrebbe essere legato al riscaldamento delle temperature che si sta verificando proprio sopra le zone in prossimità del Polo Nord. Il lavoro è stato realizzato da Robert Holzworth, un fisico atmosferico e spaziale dell’Università di Washington, che ha elaborato i dati del Wwlln (World wide lightning location network), la rete mondiale che rileva i circa 700mila fulmini che ogni giorno si verificano sulla Terra.

Spiega Holzworth: «Il fulmine è come un’antenna molto lunga nel cielo ed è molto efficiente nell’irradiare onde a basse frequenze che sono rilevabili dai nostri strumenti». I principali focolai di fulmini si trovano in luoghi come l’Africa e il sud-est asiatico e solo una piccola parte si verificano in altre parti nel mondo. Meno dell’1 per cento si produce alle alte latitudini. Questo perché le condizioni sono generalmente troppo fredde e troppo stabili per favorire le correnti ascensionali necessarie per la formazione dei temporali.

Ma nell’agosto 2019 si è verificata una raffica di fulmini ad alcune centinaia di chilometri di distanza dal Polo Nord. Quella tempesta, e successivamente altre, hanno spinto Holzworth ei suoi collaboratori ad analizzare i fulmini nell’artico, a una latitudine superiore ai 65° di latitudine nord. (Il gruppo di ricerca non ha studiato l’area corrispondente attorno al Polo Sud perché i fulmini sopra l’antartico sembrano estremamente rari). Il lavoro ha preso in esame i dati di archivio Wwlln dal 2010 al 2020 e il risultato dice che i fulmini che si verificano nell’artico sono aumentati di 300 volte dal 2010 al 2020.

Ora, poiché l’artico si sta riscaldando ancora più velocemente rispetto ad altre parti del pianeta, non si può escludere che il fenomeno sia proprio correlabile a ciò, anche se si attendono nuove prove per dimostrarlo al 100 per cento. «Un aumento dei fulmini nell’artico è potenzialmente una cattiva notizia», ha detto Yoav Yair, fisico dell’atmosfera presso il Centro interdisciplinare, un’università di ricerca privata vicino a Tel Aviv, Israele, non coinvolta nella ricerca. «I fulmini infatti possono innescare incendi boschivi, che a loro volta possono causare lo scioglimento del permafrost di quelle aree che contengono grandi quantità di anidride carbonica. «Oltretutto i fulmini producono anche ossidi di azoto e ozono, un’ulteriore fonte di gas serra».

Il budget della Terra

Anche la Terra ha un proprio budget, un “budget energetico”. Il nostro pianeta è alla costante ricerca di bilanciare il flusso di energia che arriva dall’esterno della Terra con quello che si produce sulla sua superficie attraverso fenomeni naturali. Ma le attività umane stanno impedendo sempre più la possibilità di mantenere stabile tale equilibrio e questo ha come conseguenza il ben noto riscaldamento globale. L’energia radiativa che arriva dal Sole – che corrisponde a 340,4 Watt per metro quadrato (W/m2) – entra nel sistema terrestre, ma una parte viene riflessa nello spazio dalla superficie terrestre (22,9 W/m2) o dall’atmosfera terrestre (77,0 W/m2). Il resto viene assorbito, riscalda il pianeta e viene quindi emesso come energia termica nello stesso modo in cui l’asfalto si riscalda e irradia calore in una giornata di sole.

Questa energia si dirige anch’essa verso lo spazio, ma parte di essa viene riassorbita dalle nuvole e dai gas serra nell’atmosfera. L’energia assorbita può anche essere riemessa di nuovo verso la Terra, la quale riscalderà ancora di più la superficie. L’aggiunta di più componenti che assorbono le radiazioni, come i gas serra, o la rimozione di quelli che la riflettono, come gli aerosol, altera il bilancio energetico della Terra e attualmente fa sì che vi sia più energia assorbita dalla Terra che quella in fuga verso lo spazio. La situazione è chiamata “forzatura radiativa” ed è il modo con cui le attività umane influenzano il clima. Fino a oggi, anche se il fenomeno è sotto gli occhi di tutti, la situazione era ben spiegata solo da modelli climatici. Ma ora, uno studio della Nasa ha confermato per la prima volta quanto fanno i modelli previsionali con osservazioni dirette. Risultato: le forzature radiative stanno aumentando inequivocabilmente a causa delle azioni umane e ciò influenza l’equilibrio energetico del pianeta con la conseguenza finale che si sta alterando il suo clima. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Geophysical research letters. Spiega Ryan Kramer, primo autore dell’articolo e ricercatore al Goddard space flight center della Nasa a Greenbelt, nel Maryland e all’Università del Maryland, nella contea di Baltimora: «Questo è il primo calcolo della forzatura radiativa totale della Terra utilizzando osservazioni globali, tenendo conto degli effetti dell’aerosol e dei gas serra. È una prova diretta che le attività umane stanno causando cambiamenti al bilancio energetico della Terra».

Il progetto Ceres (Clouds and the Earth’s radiant energy system) della Nasa studia il flusso di radiazioni nella parte superiore dell’atmosfera terrestre attraverso una serie di strumenti che hanno volato continuamente sui satelliti dal 1997. Ciascuno ha misurato e misura quanta energia entra nel sistema terrestre e quanta se ne va, fornendo la variazione netta complessiva della radiazione. Questi dati, in combinazione con altre fonti, come le misurazioni del calore oceanico, mostrano che c’è uno squilibrio energetico sul nostro pianeta. Lo studio ha utilizzato una tecnica complessa per analizzare quanta parte del cambiamento energetico totale è causato dagli esseri umani. Si è calcolato quanto dello squilibrio fosse causato da fluttuazioni di fattori che sono spesso presenti in naturaper ottenere, per differenza, il valore dello squilibrio provocato dall’uomo. Il gruppo di lavoro ha scoperto che le attività umane hanno causato un aumento della forza radiativa sulla Terra di circa 0,5 watt per metro quadrato dal 2003 al 2018.

Dieci asteroidi smarriti

Quando asteroidi nella fascia principale del sistema solare (ossia quelli che si trovano tra Marte e Giove) entrano in collisione, i frammenti che si producono si riuniscono a formare piccoli raggruppamenti di “macerie” che orbitano attorno al Sole come una “famiglia”. In particolari condizioni, alcuni di quei membri della famiglia possono finire nello spazio vicino alla Terra. Ora, in uno studio pubblicato su monthly notice della Royal astronomical society, i ricercatori hanno simulato l’evoluzione orbitale degli asteroidi della famiglia Karma, a partire dall’impatto iniziale che diede vita alla famiglia stessa. I risultati suggeriscono che nel corso del tempo, 350 membri di quella famiglia si sono trasferiti vicino all’orbita terrestre e circa dieci potrebbero essere attualmente in uno spazio “molto vicino” alla Terra, ma non li abbiamo scoperti perché sono pochissimo luminosi. La famiglia di asteroidi chiamata Karma prende il nome dal suo corpo più grande, l’asteroide 3811 Karma, scoperto nel 1953. I ricercatori stimano che circa 137 milioni di anni fa un oggetto sconosciuto colpì un corpo che aveva un diametro compreso tra 34 e 41 chilometri dando origine a numerosi oggetti più piccoli rispetto a quello originario. Poiché la loro composizione è formata da condrite carboniosa (ossia contengono, oltre che i minerali vari, acqua e tracce di materiale organico, inclusi a volte amminoacidi), riflettono poca luce e sono quindi difficili da trovare. «Nuove indagini realizzate negli ultimi due anni, tuttavia, hanno permesso di osservare molti dei minuscoli punti di luce di questi asteroidi più deboli e si sono potuti identificare 317 membri della famiglia Karma, ma ne mancano all’appello almeno una decina», afferma l’autrice principale del lavoro, Debora Pavela dell’Università di Belgrado. Sono pericolosi? Qualunque affermazione al momento non può essere sostenuta da prove finché non si troveranno e si potrà identificare con precisione le loro orbite. Ma potenzialmente, non c’è dubbio, che potrebbero esserlo.

© Riproduzione riservata