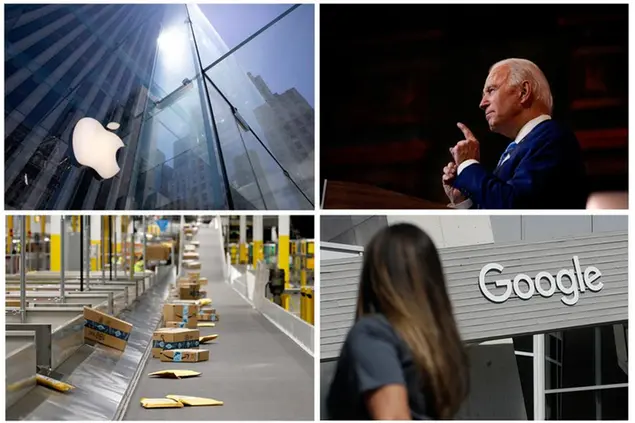

Abbiamo rinviato la web tax nell’attesa che gli Stati Uniti la facciano nel loro interesse: ora il governo Biden ne ha bisogno e ad avere paura sono i paesi come l’Irlanda

- Il 6 aprile la segretaria al Tesoro Janet Yellen ha fatto un appello a tutti i paesi per trovare una imposta globale minima comune.

- E mentre il governo Draghi sta trattando per portare a casa a luglio in sede di G20 l’accordo globale sulla tassazione delle imprese sono decine e decine di prodotti italiani che rischiano le ritorsioni statunitensi sulla nostra web tax per cui non è mai stato riscosso un euro.

- Se arriveremo all’intesa è perché serve anche a Biden che pensa a una riforma che fa paura all’Irlanda casa europea delle big tech, aumentando l’aliquota sui profitti all’estero dal 10,5 al 21 per cento e quelli negli Stati Uniti dal 21 al 28 per cento.

Sono passati otto anni da quando nel 2013, l’allora ambasciatore americano in Italia, David Thorne, chiese a un deputato della Repubblica italiana, il democratico Francesco Boccia, di non presentare l’emendamento alla legge di bilancio che introduceva la web tax e da allora l’Italia non ha ancora riscosso un euro della fantomatica tassazione digitale.

Thorne, figlio dell’uomo a cui Eisenhower affidò la gestione del Piano Marshall in Italia, fratello gemello della prima moglie di John Kerry che proprio quell’anno diventava il segretario di stato americano, era allora la voce del governo e insieme del mondo del business americano.

Otto anni dopo, il governo italiano sta diligentemente aspettando che gli Stati Uniti mettano la firma su un accordo internazionale sulla tassazione delle corporation multinazionali di cui si discute da anni in sede Ocse e che con tutta probabilità potrebbe arrivare a luglio, nella riunione del G20 delle finanze prevista a Venezia e presieduta proprio dal governo di Mario Draghi. Su questo ha spinto il 6 aprile anche la vecchia conoscenza di Draghi, l’ex numero uno della Fed Janet Yellen chiedendo ai paesi di trovare una intesa su una tassazione minima al 21 per cento.

L’ultimo rinvio

Nemmeno un mese fa, e a meno di un mese dal suo insediamento, l’esecutivo ha deciso di rinviare i termini del primo pagamento della digital tax. Con un comunicato del nove marzo e senza dare ulteriori spiegazioni, il ministero dell’Economia e delle finanze ha spostato i termini di riscossione a maggio, prevedendo la scadenza per la dichiarazione all’agenzia dell’entrate al 30 giugno.

Si tratta solo dell’ultimo di una lunga serie di rinvii. Inserita nella legge di bilancio nel 2018, dopo un limbo di cinque anni da quel primo tentativo del 2013, corretta nel 2019, entrata in vigore in teoria da gennaio 2020, l’anno della pandemia e del boom dell’e-commerce, solo a metà di gennaio di del 2021 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato il provvedimento per spiegare come si paga la web tax.

Proprio pochi giorni prima, però, l’ufficio del rappresentante per il commercio americano ha fatto sapere di aver concluso l’indagine sui paesi che hanno introdotto nel 2020 una forma di tassazione sulle imprese dell’economia digitale. La lista di chi ha osato è abbastanza corta, considerato che le multinazionali statunitensi del digitale operano quasi senza confini, se non quelli più propriamente geopolitici. Sei paesi: Austria, Italia, Spagna e Regno Unito, Turchia e India. A cui va aggiunta la Francia, il primo paese ad avere introdotto la web tax e che, in virtù delle nuove indagini in corso, si è visto sospendere i dazi che le erano stati imposti quest’estate. Altre tre giursdizioni, Repubblica Ceca, Brasile e l’intera Unione europea nei radar dell’ufficio del commercio hanno solo formalizzato una proposta di legge, senza tradurla in realtà.

L’indagine statunitense sulla digital tax italiana è stata aperta a giugno scorso. Secondo i documenti del dipartimento del commercio americano che abbiamo consultato a novembre c’è stato anche un confronto diretto tra il governo italiano e quello americano. La conclusione a cui sono giunti a Washington è che l’imposta è «irragionevole o discriminatoria» e «limita o restringe» la libertà commerciale americana: il 26 marzo gli Stati Uniti hanno anche pubblicato la lista di decine e decine di prodotti italiani, dalle cravatte agli occhiali, su cui sono pronti a imporre tariffe commerciali del 25 per cento. Una udienza pubblica sul caso italiano si terrà il prossimo 5 maggio.

I documenti americani stimano che la digital tax italiana valga 140 milioni di dollari l’anno, pari a circa 120 milioni di euro ogni dodici mesi. Secondo un rapporto di Mediobanca già nel 2017 le filiali delle società digitali americane avevano in Italia, ma sarebbe meglio dire tra Milano e la Brianza, migliaia di dipendenti, e con fatturati che insieme arrivavano vicino ai due miliardi di euro. Tra l’altro quell’anno avevano in corso un contenzioso col fisco italiano per elusione che poi è stato chiuso pagando rispettivamente per Facebook, Amazon e Google, 100, 100 e 306 milioni di euro.

Negoziati armati

Il titolo del comunicato del rappresentante del commercio è interessante: “Sei paesi rimangono soggetti a potenziali azioni mentre negoziati su una più ampia tassazioni internazionale continuano”. I negoziati sono quelli in sede Ocse, che cercano di mettere insieme 130 paesi e che già nel 2020 avevano fatto sperare in un’intesa. Il cambio di presidenza a Wshington ha finalmente aperto la possibilità di una vera intesa che vede l’Italia avere un ruolo attivo visto la nostra presidenza del G20 e in questo caso anche il profilo indiscutibilmente atlantista del nuovo primo ministro Mario Draghi. Yellen, nuova segretaria del Tesoro americano aveva anticipato la svolta nei primi colloqui del G20 officiati dal ministro Daniele Franco e dal governatore di Banca d’Italia Ignazio Visco. Draghi ha sottolineato puntuale la nuova posizione americana anche commentando lla partecipazione di Biden al Consiglio europeo. Ma che sia la vecchia amministrazione di Donald Trump o quella nuova di Joe Biden, sulle questioni in cui credono siano in gioco i loro interessi strategici gli Stati Uniti continuano a negoziare con la pistola sul tavolo.

Del resto, il problema dell’elusione fiscale delle multinazionali del digitale legata al “profit shifting”, lo spostamento dei profitti da dove si producono i guadagni ai paesi con i regimi fiscali più vantaggiosi è molto europeo. Da anni in Europa si discute la riforma delle riforme: quella Common consolidated corporate tax base (Ccctb) che porrebbe le basi per la tassazione uniforme dei profitti prodotti dalle imprese nei diversi paesi. La prima volta che è stata proposta era il 2011, l’ultima era il 2016, e siamo ancora alle proposte. Sulla tassazione digitale, più facile da discutere nell’Ue con le big tech made in Usa, la Commissione ha presentato una formuladi tassazione ancora nel 2018, un anno più tardi al consiglio europeo gli stati non hanno trovato un’intesa e quindi hanno risolto di continuare «ad adoperarsi congiuntamente per raggiungere un accordo su una soluzione globale a livello di Ocse/G20 entro il 2020» e di ridiscutere la questione solo in caso di fallimento dei negoziati.

I negoziati non sono falliti, ma complice anche il voto americano sono slittati. E intanto i paesi europei hanno adottato formule diverse: la nostra legge prevede la tassazione per le aziende con un fatturato locale di 5,5 milioni di euro e di 750 milioni di euro a livello globale, la Spagna di tre. L’Italia prevede una aliquota del tre per cento, l’Austria arriva al cinque. La base imponibile poi è differente, calcolata su elementi diversi, dai dati alla raccolta pubblicitaria ela più estesa è made in Francia. Mentre paesi come l’Irlanda continuano a ospitare le sedi delle big tech americane offrendo loro di pagare meno imposte possibili, con sistemi fiscali sanzionati anche dalla Commissione europea.

Se si riuscirà a trovare una intesa globale a luglio è anche perchè il nuovo presidente Biden ha tutto l’interesse di portarla a casa. Oggi anche per il governo statunitense è un problema altri paesi offrano scorciatoie fiscali alle maggiori aziende americane che hanno miliardi di utenti, nel caso di Facebook, Google e Amazon, certamente più di dieci volte la popolazione degli Stati Uniti d’America, con aliquote basse e non considerando nel calcolo della base imponibile le nuove caratteristiche dell’economia digitale (per esempio il fatto che la fonte di profitto siano i dati legati agli utenti anche se estratti grazie a piattaforme nata negli Stati Uniti.).

L’associazione Fair Tax Mark ha calcolato che le prime sei tech company statunitensi, Amazon, Facebook, Google, Netflix, Apple e Microsoft, negli anni dieci del 2000 sono riuscite a non pagare circa 90,8 miliardi di euro di imposte grazie alla cosiddetta “pianificazione fiscale aggressiva” che passa anche da paesi come Irlanda, Regno Unito e Lussemburgo. Amazon e Facebook soprattutto contestano queste cifre, ma ora anche l’amministrazione di Washington è divenuta sensibile al tema. E Biden ha appena varato un pacchetto di stimolo fiscale monstre da 1900 miliardi di dollari che ha bisogno di essere sostenuto dalla tassazione. E infatti Janet Yellen ha confermato che si punta a un accordo globale per sostenere anche i bilanci degli stati e per fermare la «corsa al ribasso»

La riforma Biden

«Il cambiamento chiave riguarda una speciale imposta che si applica alla maggioranza dei ricavi delle società americane all’estero con un’aliquota del 10,5 per cento», si legge nelle cronache abbastanza allarmate che il quotidiano irlandese Irish Times sta dedicando in questi giorni alle proposte fiscali di Biden.

Il governo di Washigton vuole aumentare l’aliquota al 21 per cento per i profitti all’estero e anche cambiare la base imponibile, che oggi è molto ridotta, e considerando non il totale dei guadagni a livello internazionale ma i profitti paese per paese.

Mentre per i profitti negli Stati Uniti si limiterà a portare l’aliquota dal 21 per cento al 28 per cento,ancora sette punti percentuali sotto il taglio realizzato da Trump che è passato dal 35 al 21 per cento.

Se troveremo davvero una intesa su una tassazione internazionale sulle multinazionali, è anche perché sono gli Stati Uniti a voler far rispettare la loro sovranità fiscale.

© Riproduzione riservata