- Il lavoro da remoto non è per tutti, ma contribuisce ad appiattire la curva del contagio. Ben venga quindi, a patto di valutarlo criticamente.

- È boom di software spia: molti manager, trovatisi di fronte a un esodo di massa dall’ufficio, ricorrono a software di sorveglianza al limite del distopico, in un contesto in cui i rapporti di forza sono fortemente sbilanciati.

- I lavoratori si trovano sempre più a sperimentare sulla propria pelle una deriva “presenzialista”, nella diffusa incapacità di investire in obiettivi, responsabilità e fiducia.

Mentre l’Europa si trova a fronteggiare la seconda ondata della pandemia, il lavoro terziario si risposta nel tinello di casa. Bentornato smart working – più che un’affermazione, è un auspicio. Intanto perché il lavoro da remoto non è democratico come sembra, perché esclude ampi gruppi di lavoratori “essenziali”. Inoltre, nonostante l’esperimento forzato di questa primavera, non sono stati fatti grossi passi in avanti in fatto di “agilità”. Emergono prepotenti le limitazioni di certe politiche di risorse umane, in bilico tra la necessità di minimizzare il rischio e il desiderio di stanare i lavativi.

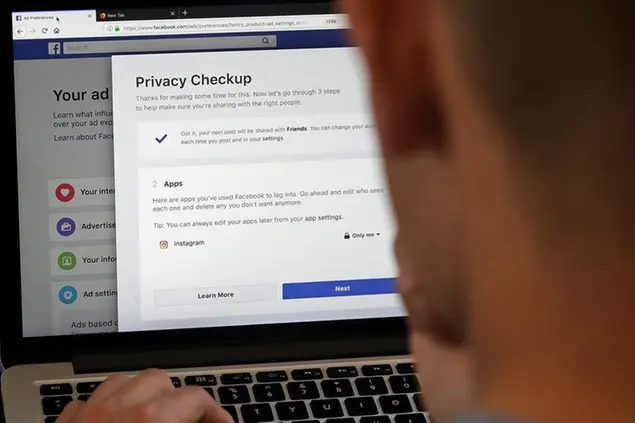

È un aspetto meno noto e poco rassicurante del lavoro in tempi di Covid19. Di fronte a un esodo di massa dagli spazi aziendali, tanti manager hanno reagito con un’impostazione organizzativa centrata sul controllo. Molte organizzazioni si sono catapultate ad acquistare software di sorveglianza digitale (per misurare il tempo speso online, il numero di battute sulla tastiera, la cronologia dei siti visitati, il livello di produttività). Un fallimento in molti casi, che testimonia un grave ritardo in fatto di cultura aziendale. Chi lavora da casa rischia di ritrovarsi il fiato sul collo del manager ansioso, che non può fare a meno di verificare se il sottoposto lavori o si distragga. Per mantenere il controllo, ci sono “Activtrack” (che controlla i programmi utilizzati e segnala ai manager se il dipendente si distrae, ad esempio sui social), “HubStaff” (che, tra l’altro, offre unisce ansia da prestazione e manie di controllo, con tanto di screenshot della schermata del PC ogni cinque minuti), “TimeDoctor” (perfetto per tenere traccia di ogni sforzo online, ma che sottovaluta le attività preparatorie, le telefonate e tutto ciò che non avviene quando si è connessi), “Teramind” (a trasparenza zero, non è infatti dato sapere cosa, quando e come il manager decida di valutare), “Interguard” (una cronologia che tiene conto di ogni azione e movimento, e manda una notifica ai quadri nel caso in cui dovesse captare qualcosa di sospetto, compresi i focolai di rivendicazione collettiva), “Pragli” (che mette in comune calendari e playlist musicali, per creare un senso di comunità), “Sneek” (che scatta in continuazione foto dei colleghi e le fa circolare per tenere alto l’umore della squadra). Dal minutaggio del tempo speso su ogni compito alla replica virtuale della pausa caffè davanti alla macchinetta, il principio è sempre lo stesso: mai perdere di vista il lavoratore.

In sintesi, la diaspora dalla scrivania ha amplificato il ricorso a strumenti in grado di tracciare i messaggi di posta, contare i minuti spesi negli ambienti collaborativi, immortalare scatti del consulente in pigiama per scongiurare un’evasione, riprodurre il caos creativo degli open space tenendo le telecamere perennemente accese. Sono tante le società che si sono date in pasto a questi sistemi rassicuranti, chiudendo un occhio in fatto di tutela dei dati aziendali e cybersicurezza. Si tratta di uno smottamento iniziato prima dell’epidemia, quando però era meno semplice vendere un sistema da Grande Fratello in nome di convenienza, comodità e personalizzazione. Una delle più disinibite società di questo settore è Humanyze. Il suo prodotto essenziale è un badge “sociometrico” indossabile durante l’orario di lavoro, un tesserino del tutto simile a quello che si usa per aprire i tornelli, ma in grado di stabilire se un partecipante lavoratore sia in movimento o seduto, misurare la sua vicinanza a un altro utente con lo stesso tipo di aggeggio, o ancora se chi lo indossa stia parlando, con chi, con che frequenza, a che volume e per quanto tempo. Proprio mentre il lavoro invade gli spazi privati, si presta il fianco a un lento processo di mutazione genetica delle prerogative di comando e controllo. Eppure, le regole non mancano. Dal 2018 il Regolamento UE sulla protezione dei dati personali impone uno standard di tutela rafforzato. A livello nazionale, con il Jobs Act, gli strumenti di controllo che siano impiegati per rendere la prestazione di lavoro non sono sottoposti al regime di autorizzazione sindacale o amministrativa – che invece resta in piedi tutte le volte che si intenda installare sistemi di sorveglianza per esigenze organizzative e produttive, per tutelare la sicurezza o anche solo il patrimonio aziendale.

Com’è possibile, allora, che si assista alla “tempesta perfetta” per chi realizza e mette in commercio strumenti di controllo a distanza? Da un lato, la responsabilità va attribuita all’idea distorta di efficienza e produttività, a cui troppi pochi manager sono disposti a rinunciare, vanificando ogni possibilità di cogliere questa opportunità per ridefinire gli schemi aziendali rigidi, in gran parte responsabili della scarsa competitività di molte imprese di ogni dimensione. Dall’altro, non manca una certa postura conformista di alcuni dipendenti. Le conseguenze di una tolleranza troppo morbida degli strumenti di controllo, però, ci consegna a una china scivolosa, specie nel contesto di lavoro dove gli squilibri di potere sono sempre problematici. Le soluzioni esistono e passano da un approccio critico in fatto di condivisione dei dati personali. È altrettanto importante che istituzioni e parti sociali, anche a livello decentrato, inaugurino una nuova stagione di contrattazione sulle strumentazioni di controllo, per aprire le scatole nere, eliminare pratiche abusive e costruire un rapporto sano con le opportunità offerte dalla tecnologia.

Valerio de Stefano e Antonio Aloiis sono autori de Il tuo capo è un algoritmo (Laterza 2020)

© Riproduzione riservata