- Un lettore vede nella fine improvvisa di una storia importante il fallimento di una generazione

- Secondo lui l’incapacità di relazioni stabili è la punta dell’iceberg del disagio della generazione dei trentenni

- Non è così. A 30 anni la vita è appena cominciata. E non c’è un pantano che ci imprigiona tutti

Cara Giulia,

il 15 maggio scorso ho letto una lettera, a te destinata, nella quale chi scriveva si lasciava andare a un lungo rimpianto di vita non vissuta, sulla soglia dei 30 anni. Ho capito da quelle righe e dalla tua risposta che non si trattava di una sciocca lamentela: lì c’era qualcosa che parlava a me e a una generazione. Ho conservato il pensiero nella mia mente e voltato pagina, letteralmente: prima o poi sarebbe riapparso.

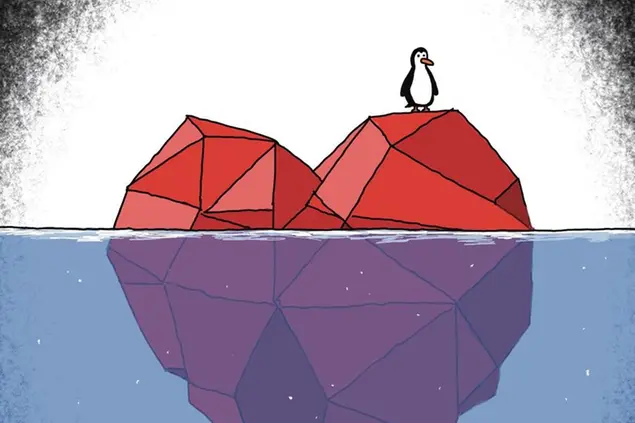

Meno di 48 ore dopo è crollata una storia seria, che pensavo incrollabile, e la mia ragazza è sparita come mai esistita. E quella lettera mi è tornata in mente. Perché ci sono due cifre magiche che accomunano me, te e chi ha scritto quella lettera. Le cifre sono 30 e 1992: 30 sono gli anni che tutti e tre abbiamo e dunque 1992 è la nostra data di nascita (se non erro lo indicavi nella risposta). C’è un’altra mia amica, anch’essa del 1992, anch’essa 30 anni, che mi ha detto giorni fa di essere destinata a morire zitella. Ecco, qui c’è molto di più di semplici storie finite male che chissà quanti hanno vissuto e vivranno. Qui traspare il travaglio esistenziale di una generazione, di cui l’incapacità di relazioni stabili è la punta dell’iceberg. I 30 anni sono l’emblema di tutto questo: quel già e non ancora che rappresentano. Se nella generazione dei nostri genitori erano “possibilità”, per noi sono “condanna”.

Ci sentiamo schiacciati dal non vissuto, abbiamo introiettato un senso di colpa perché la nostra vita non è stata all’altezza delle aspettative che noi stessi ci siamo imposti, guardando peraltro a modelli improbabili. Viviamo col senso di aver puntato sul cavallo sbagliato, non siamo in grado di collocare emotivamente un sano fallimento. Figurarsi poi in una città come Milano, dove vivo, in cui ti guardi intorno e le sollecitazioni in questo senso raggiungono livelli enormi. Pessimista? Mica tanto: non è un mondo normale quello in cui le relazioni crollano. A prescindere dalla motivazione, sia chiaro. Ma crollano. In una percentuale spaventosamente alta. Questo, fosse anche inconsapevole e involontario, è il suicidio collettivo di una specie. Difficile uscirne, fino a che non cambieremo dalle basi l’intero paradigma su cui basiamo la nostra vita, quello della dicotomia successo/fallimento.

Un saluto,

E.

Caro E.,

anche se non mi hai fatto nessuna domanda ti risponderò lo stesso. Prima di tutto mi dispiace moltissimo per il tuo cuore spezzato, la fine di una relazione è sempre un momento orribile, vieppiù se ti coglie di sorpresa. Ora mi sembri nel pieno della fase peggiore: il mondo in questo momento è un posto inospitale e orrendo, la vita non ha senso, il tuo stato d’animo ondeggia su uno spettro molto ridotto che va da Adele a Sinéad O’Connor a Elliott Smith. Lo capisco, ci siamo passati tutti. E quando dico tutti intendo anche persone più vecchie di noi. Te lo segnalo perché devo ammettere che, nonostante la mia età anagrafica e in contraddizione con gli svariati pipponi tematici che ho scritto su questo giornale, non amo molto i discorsi generazionali, soprattutto se applicati alla retorica del pantano invalidante che ci imprigiona tutti. Certo che siamo diversi dai nostri genitori, che erano diversi dai loro, che erano diversi dai loro, che erano diversi dai loro. Certo che condividiamo alcune tendenze prodotte dall’epoca in cui viviamo. È in qualche modo confortante pensare di appartenere a una grossa comunità, di essere tutti sulla stessa barca, la crociera degli sfigati. Ma ricondurre ogni problema personale a una dimensione più ampia – quella generazionale, appunto – rischia di essere un’occasione persa per lavorare su sé stessi e conoscersi un po’ meglio.

Tu e la tua amica non siete la stessa persona e non siete vittime di un complotto internazionale che mira a distruggere le relazioni dei trentenni. Siete due individui che nello stesso periodo sono stati sfortunati in amore, come molti prima di voi e sicuramente molti dopo, nei secoli dei secoli. Ritentate e sarete più fortunati, non ho dubbi. Se poi vogliamo fare un’analisi un tanto al chilo della storia della monogamia è sicuramente vero che il 100 per cento dei nostri nonni è rimasto unito per tutta la vita, ma non è che avessero tante alternative. Noi forse ci illudiamo di averne troppe – è questo che intendi? – e alla fine facciamo fatica a quagliare perché siamo sempre in cerca di qualcosa di meglio che non arriva mai. Ma non preferisci vivere in un mondo in cui c’è troppa scelta piuttosto che troppo poca?

Per tutte le altre cose che hai elencato – senso di colpa, fallimento, Milano (che potrebbe essere il titolo della mia autobiografia) – sono abbastanza convinta che più che di generazioni dovremmo parlare di classi sociali: conosco trentenni coi soldi che su questi fronti non perdono di certo il sonno come facciamo invece noialtri che piangiamo davanti alle vetrine delle agenzie immobiliari. E conosco boomer (nel senso letterale del termine, non del generico “vecchio” per il quale viene usato a sproposito) che non se la passano poi tanto meglio di noi. Non voglio certo sminuire le tue ansie, che sono legittime e fondate. Successo e fallimento sono sicuramente due brutte parole con cui ci dobbiamo confrontare ogni giorno e con cui impareremo a fare i conti, se va bene, in molte ore di psicoterapia.

La mia non vuole essere una ramanzina, ma un incoraggiamento a svincolarti da questa narrazione dell’anatema generazionale che ti ingabbia. Parli di una vita che non è stata all’altezza, ma a 30 anni la tua vita è appena cominciata (nessuno si aspetta davvero niente da un ventenne, se non che si sappia infilare le mutande nel verso giusto), non hai motivo di parlarne al passato. Lo so che la crociera degli sfigati è comoda e all inclusive, ma ricordati che in mezzo al mare non puoi scendere. Cambialo tu ‘sto paradigma.

Vorrei tranquillizzarti ulteriormente: il suicidio della specie è l’ultima cosa di cui mi preoccuperei, fossi in te. Il nostro pianeta è gravemente sovrappopolato. Ti ho risollevato l’umore?

Giulia

© Riproduzione riservata

© Riproduzione riservata