La scrittrice Claudia Durastanti intervista il grande maestro del fumetto Milo Manara

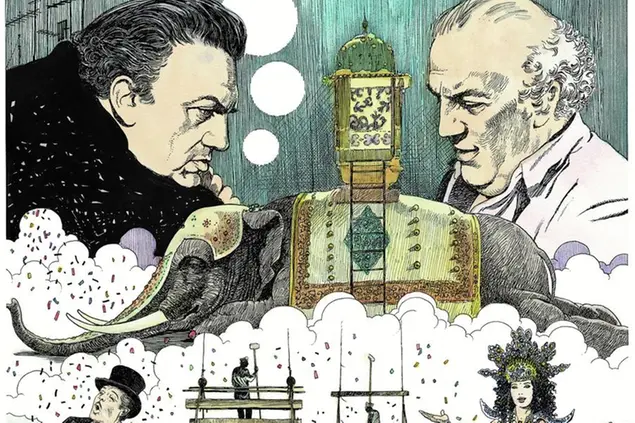

A cento anni dalla nascita di Federico Fellini, la rivista Linus rende omaggio al suo universo onirico attraverso la copertina d’autore e l’intervista firmate Milo Manara.

Era imponente, naturalmente autorevole, affascinante. C’era una corrispondenza fortissima tra opera e persona, un po’ come in Picasso, Caravaggio. Viveva in una dimensione che si trova solo nei libri di storia dell’arte. Qualcuno di assolutamente improbabile.

E ha sempre avuto una simpatia per i fumetti. Mi diceva «Milone, non disegnarmi. Non vorrei che gli altri registi mi dessero del vanesio vedendo che mi hai fatto così bello».

Pubblichiamo una parte dell’intervista di Claudia Durastanti a Milo Manara contenuta nel nuovo numero di Linus in edicola.

Da bambina mi capitava di entrare nella casa di un signore scapolo che aveva i nudi di Nobuyoshi Araki appesi alle pareti e i disegni di Milo Manara esposti su qualche tavolino; donne dalle forme sbavate o fin troppo definite, donne come non ne avevo mai viste, non di questa terra.

È la stessa casa in cui mi è apparsa davanti Anita Ekberg così come l’aveva immaginata Federico Fellini, immersa nella Fontana di Trevi, e anche quel corpo era disturbante e impossibile. Non c’era alcuna forma di protezione verso quello che una bambina poteva capire della carne e del desiderio, ma è in quella casa che hanno iniziato a prendere forma idee precoci su come a volte sia importante perdere il senso delle proporzioni, come succede nell’arte e nei sogni.

Era, senza sorpresa, una casa piena di specchi. Specchi che ti fanno apparire molto più grande di quel che sei, o più piccola. Un mostro, una gigantessa. Come avviene nei film di Federico Fellini. Come avviene nei fumetti.

Poi un giorno telefono a Milo Manara e gli parlo di questo: di una psiche inquieta da bambina, del sogno, del corpo e della fine, e le antiche impressioni tornano in superficie.

Devo confessarle che ero terrorizzata da lei. Vedevo sempre i suoi disegni a casa di mio padre, erano troppo carnali. Ci si ritira da quello che spaventa, ma anche da quello che attrae troppo. Non ho mai cercato di incontrare i miei miti dal vivo, ho sempre difeso la mia inibizione nei loro confronti. Vorrei parlare di Milo Manara che amava Federico Fellini ancor prima di incontrarlo, che aveva una certa aspettativa e desiderio, e a un certo punto ha superato la soglia. Cosa succede tra l’immaginare Fellini e incontrare Fellini?

Non direi che è stato difficile, ma complesso sì. Era come entrare nell’iperuranio, in una dimensione che ho sempre sentito altra. Se non mi avesse telefonato lui, non lo avrei mai immaginato: puoi pregare la Madonna Pellegrina, ma non ti aspetti di vederla.

Negli anni Sessanta sono andato a Roma in autostop, volevo recarmi in via Veneto per intravedere Fellini da lontano. Avevo due obiettivi, uno era lui e l’altro era De Chirico che abitava nei pressi di Trinità dei Monti.

Non avendo trovato Fellini, provai con De Chirico, ma mi sfuggì anche quello. Mi viene da ridere per la tenerezza, avevo visto da poco 8 1/2. Fellini viveva in una dimensione che si trova solo nei libri di storia dell’arte: era come incontrare Michelangelo. Qualcuno di assolutamente improbabile.

Ha sempre avuto una simpatia per i fumetti. Una volta il grande disegnatore di Mandrake, Lee Falk, era andato a trovarlo sul set di Roma. Dopo essersi messo d’accordo con il direttore della fotografia Rotunno, Fellini ha chiesto a Lee Falk di fare un gesto con il suo bastone da passeggio – lo stesso di Mandrake – e a quel punto improvvisamente si è illuminato tutto, la scena è esplosa di una luce immensa. Falk era commosso fino alle lacrime.

Con i disegnatori, Fellini non aveva la stessa circospezione che manifestava verso i colleghi registi. Il fumetto lo riportava all’adolescenza; lui stesso aveva iniziato disegnando. Non a caso ha voluto conoscere Walt Disney, Charles M. Schulz.

Mi trattava come se mi conoscesse da una vita. E io lo conoscevo davvero da tutta la vita: dai quindici anni non avevo fatto altro che aspettare con ansia i suoi film. Dovevo superare letteralmente una soglia: potevo varcare l’ingresso di Cinecittà con un pass perenne firmato da Fellini, non avrei dovuto rinnovarlo più. Potevo entrare a qualsiasi ora del giorno e della notte, ma non mi decidevo.

A proposito di fumetti, la prima immagine che ho di Fellini non risale a una sua fotografia, ma a una storia di topolino dove compariva come regista. Se voglio scrivere la biografia romanzata di uno scrittore che amo, penso a Pavese, e devo trasformarlo in un personaggio, è chiaro che devo selezionare una serie di tratti in mezzo alla mia fantasia e al sentimento. Com’è disegnare Fellini? Non sempre c'è una corrispondenza tra il carattere e la visione. L’idea è che in lui quest’aderenza tra visione e spirito fosse maggiore.

Era imponente, naturalmente autorevole, affascinante. Il mio imbarazzo e i miei turbamenti riguardavano proprio Fellini, non i personaggi famosi, dei quali tendenzialmente non mi importa niente. C’era una corrispondenza fortissima tra opera e persona, un po’ come in Picasso, Caravaggio.

Nella storiella che avevo preparato per il suo sessantaquattresimo compleanno, era il 1984, non avevo disegnato lui ma i suoi sogni. Ero riuscito a mettere mano su un libro di Laterza che pubblicava i sogni di Fellini; raccoglievo tutto, ero ossessivo.

E così ho fatto una storiella sul Fellini sognatore, e credo sia stato questo a colpirlo. Quando poi ci siamo conosciuti e abbiamo iniziato a lavorare insieme, mi ha scoraggiato dal disegnarlo. Diceva «Ma no, Milone». Mi chiamava sempre così.

Tutto accrescitivo o diminutivo.

Fellini vesseggiava i nomi (Manara dice proprio “vesseggiava.” Una bellissima crasi tra vessare e vezzeggiare N.d.A.) Marcellino. Sandrocchia. Milone. Diminutivi o accrescitivi, era un suo modo per farti capire di avere un rapporto esclusivo con te. Che ti avrebbe chiamato in modo diverso da tutti gli altri. Come se fosse un codice.

Mi diceva «Milone, non disegnarmi. Nella storia il protagonista dovrà apparire nudo e tu hai questa tendenza ad abbellire le persone». È vero, io vengo da una scuola raffaellesca, il disegno per me è abbellimento della realtà. «Non vorrei che gli altri registi mi dessero del vanesio vedendo che mi hai fatto così bello».

Intanto l’ho disegnato per un’Iliade. Teti, la madre di Achille, va a implorare Giove perché scoraggi il figlio ad andare in guerra, e per Giove ho usato la faccia di Fellini. Non mi veniva in mente nessuno di altrettanto autorevole, un uomo vivo capace di fare da padre di tutti gli dei.

Non è facile disegnare Fellini, bisogna ricorrere un po’ alla caricatura, accentuarne i lineamenti. Il suo ritratto si basa quasi esclusivamente su due sopracciglia quasi sempre inarcate in una sorta di riprovazione, e due occhi fulminanti, che scandagliano dentro. Ovviamente disegnandolo l’ho caricato di tutte le sue opere.

Ci ho messo la capacità creativa, introspettiva, analitica, lirica, poetica; si sovrapponeva tutto.

Parlando di padri, anche il mio rapporto con Fellini è nato – e so quanto sia strano per un regista così onirico e lunare – nell’ottica del più crudo realismo. Saranno state quelle donne fatte tutte di carne. Istintivamente, Fellini e Manara per me sono stati sbilanciati verso la pienezza, mentre studiando i vostri lavori si capisce quanto siate stati accomunati dal metafisico.

La carnalità di alcune attrici di Fellini dipende da una tecnica narrativa specifica. Voleva deformare la realtà come fa la memoria. Non penso solo ad Amarcord; tante opere si basano sulle donne viste da un bambino, proprio per questo sono gigantesse.

Il suo sguardo sui personaggi femminili nasce da un’infanzia infinita, che si pone dinanzi alla maestosità totale della donna. Fellini rappresentava la donna in senso platonico. È quello che nel mio piccolo faccio anche io. Lui ne ingigantiva l’aspetto carnale, io ne sottolineo di più la grazia, forse.

Nei suoi disegni c’è una dimensione quasi rinascimentale. Come vede, ho cambiato completamente opinione.

È qualcosa che ha a che fare con il neoplatonismo e che supera l’aspetto un po’ infantile del Dolce Stil Novo, i limiti della donna angelicata. È una celebrazione del femminile che deriva dalle Veneri del divino Prassitele.

È il riflesso di una bellezza totalizzante, anche se “bellezza” è una parola stanca, riduttiva. Nell’antica Grecia la bellezza era un dono degli dei, un dono particolarmente prezioso perché non meritato, al contrario delle virtù che si conquistano. Dipendendo da un capriccio, ha qualcosa di sovraumano.

E può renderti un freak. Un superpotere che prescinde dalla volontà, quasi da fumetto.

Se restiamo in ambito letterario e prendiamo Se questo è un uomo, non possiamo fare a meno di dire che sia un libro orribile, ma bellissimo. I mangiatori di patate è un bellissimo dipinto orribile, per come espone la miseria.

La bellezza va oltre la superficie. Ha qualcosa di ineffabile. Non ha niente a che fare col corpo.

Byung-Chul Han dice che abbiamo perso il concetto di sublime, che è contiguo al terrore, e usiamo la bellezza in maniera fuorviante.

È l’unico aggettivo che le pertiene, “sublime”. Come nei film di Fellini.

So che è un aneddoto famoso, ma io ho una sorta di deficienza strutturale rispetto al concetto di fine, quindi volevo capire com’è capitata la parola “fine” – detestatissima da fellini – nella pubblicazione de Il viaggio di G. Mastorna detto Fernet su Il Grifo, ragion per cui decise di sospendere tutto e non portare avanti la storia. Forse lei ha un rapporto più laico con la fine, ma pure un disegno si compie.

Fellini ne era ossessionato, ma anche io tendo a non usarla. Aveva l’orrore della cesura tra l’opera e la vita. Da bambino usciva dal cinema e, dopo due ore di sogno, quella parola lo costringeva ad affrontare di nuovo il reale.

Ma le cose con lui non finivano, non si perdevano; gli oggetti della sua vita avevano strani poteri taumaturgici. Penso a quella volta in cui viaggiando sul Grande Raccordo Anulare il suo cappello volò dal finestrino, ce l’avevo io in mano e mi sentivo pieno di sconforto, era sacro.

E poco prima di entrare a Cinecittà, venimmo raggiunti da un motociclista che ci chiese se era nostro. Fellini se lo rimise in testa senza dire una parola, come se non fosse per niente sorpreso. Se lo aspettava, doveva succedere.

Penso al suo funerale, cos’è finito davvero quel giorno? I funerali mi ricordavano in maniera così vivida quelli di Raffaello descritti da Vasari, in cui tutta la città accorre per vedere. C’era questa cassa da morto in mezzo a due corazzieri in uniforme, come in Pinocchio tra i due carabinieri nell’iconografia classica. Una cassa piccolissima tra corazzieri giganteschi e sullo sfondo il cielo dipinto usato per il film Intervista di cui avevo fatto la locandina.

È difficile applicare l’idea di morte a qualcuno che ha inventato una lingua o una visione. In quale dimensione altra è andato a finire Fellini, dov’è il suo spirito adesso?

In Ermanno Cavazzoni. La gente di Cavazzoni continua a descrivere quella peculiare umanità che può essere solo emiliano-romagnola. Emiliana per la campagna e romagnola per lo spirito un po’ lunare, tra il guascone e il lirico.

Quando Fellini fa vedere il mare nei suoi film, è sempre un mare romagnolo. Il mare alla fine della Dolce vita, dove appare quella specie di leviatano, viene da altrove. A volte l’ho trovato in Kubrick, nei fratelli Coen; di Fa’ la cosa giusta di Spike Lee si dice spesso che sia l’Amarcord americano. Ma se devo dirla tutta, per me Fellini oggi vive nella letteratura, nel romanzo.

Copertina del numero di novembre 2020 di Linus dedicato a Federico Fellini, per celebrare i cento anni dalla sua nascita. Illustrazione di Milo Manara

© Riproduzione riservata