- Da quando gira la voce che sto scrivendo di maschilità, ogni volta che un ragazzo si manifesta in gonna o in abito lungo a qualche concerto, sfilata o cerimonia, tutti mi linkano il video e le foto. Ma che c’è di strano? La gonna è una cosa da maschi.

- Come per molte questioni di genere, il problema è la prospettiva. Ai maghi di Harry Potter (i libri, non i film) pare strano che i babbani maschi indossino solo i pantaloni. E in effetti i pantaloni come distintivo della maschilità sono emersi in una precisa parentesi della storia culturale europea.

- Questo contributo è parte del nuovo numero della newsletter Cose da maschi. Per iscriverti clicca qui.

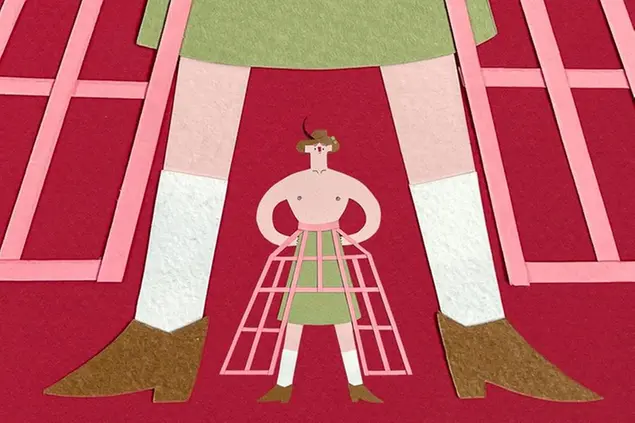

Da quando gira la voce che sto scrivendo di maschilità, ogni volta che un ragazzo si manifesta in gonna o in abito lungo a qualche concerto, sfilata o cerimonia, tutti mi linkano il video e le foto. Che si tratti di Mahmood o Harry Styles, di un modello di Gucci o di uno studente al commencement, l’apparizione ispira messaggi di gradita sorpresa a me rivolti: “che fico, guarda, ci hai ragione, l’èra del maschio coi pantaloni è al tramonto”. Ma come? Non era già ovvio da secoli che gonnelle e sottane sono una cosa da maschi?

Le brache sono da babbani

Come per molte questioni di genere, il problema è la prospettiva. Faccio un esempio. Prima che i film ne cristallizzassero l’immaginario al ribasso, e prima che l’autrice ne mortificasse l’immagine con le sue irricevibili sparate transfobiche, il mondo di Harry Potter era assai più autenticamente strambo di come non appaia nelle odierne mercificazioni del suo già esilissimo contenuto letterario, privo d’altronde di qualsiasi interesse formale.

Ricordo che da adolescente, leggendo appassionato il quarto libro, mi colpì rendermi conto che i maghi maschi, in quel mondo di finzione, non portano i pantaloni: che la distinzione di genere tra abiti lunghi e brache, pantaloni e gonne, è una roba, nei libri di Harry Potter, da babbani. Il fatto emerge durante la finale della coppa del mondo di Quidditch, quando la comunità magica accorre ad accamparsi intorno allo stadio per assistervi e deve, tuttavia, farsi lo scrupolo di non destare l’attenzione degli avventori non-maghi.

Certi maghi, però, di noialtri comuni mortali non conoscono nemmeno i tratti culturali di base (esiste addirittura una disciplina di studi, a Hogwarts, per informarli: la babbanologia) e dunque non sanno bene come mimetizzarsi: come distinguere ciò che è normale per loro da ciò che è normale per noi. Uno di essi, nei dintorni dello stadio, rifiuta di indossare pantaloni. Non capisce come facciamo, noi babbani maschi, a non preferire comode tuniche: crede che sia assurdo risultare strano solo perché indossa un, per lui maschilissimo, abito lungo. Si domanda se non sentano il bisogno, i non-maghi, di far prendere aria alle parti basse, di quando in quando.

Il monaco fa l’abito

Se l’abito non fa il monaco (o il mago), che cos’è che fa? Perché qualcosa fa, altrimenti non riceverei tanti messaggi quando Pete Davidson sfoggia disinvolto una gonna – e l’autrice di Harry Potter non ci terrebbe tanto a ribadire che le donne trans sono «uomini in gonna». Il fatto è che le cose che portiamo addosso, come le lingue che parliamo, non hanno senso di per sé, a differenza delle parole magiche che invariabilmente producono il medesimo incantesimo in ogni contesto – anche se nessuno le capisce, anche se nessuno le sente neanche.

Hanno senso, le umane parole e le nostre cose, solo negli occhi, nelle orecchie, di chi condivide con noi un certo codice. È in quegli organi di senso altrui, non nella propria sostanza verbale o tessile, che fanno quel che fanno: confermano o rompono il codice, più o meno condiviso, cui rispondono. «A casa mia», dice con grande saggezza Zerocalcare, «“mortacci tua” è ‘na carezza; a Napoli me volevano sgozzà».

Sul palco dell’Eurovision la favolosa gonna bianca di Sheldon Riley, il concorrente australiano, è stata sorprendente solo perché il pubblico europeo non è abituato a infilare gli uomini in altro che nei pantaloni – ma, al contempo, è assai abituato a pensarsi misura e norma dell’umanità. È lo stesso problema, al contrario, del mago senza calzoni alla finale di Quidditch.

Gonne da maschi

In tre quarti del mondo, a dire il vero, non hanno mai battuto ciglio alla vista di una gonna da maschi. Né bisogna andare granché lontano per trovarne di tradizionali: gli albanesi di rango, nell’Ottocento, usavano portare candide gonne al ginocchio oltre che floridi mustacchi, e tutti sanno che in Scozia non c’è niente di più maschile di un kilt a scacchi. La gonna gaelica, ispessita dalla moda celtica, si solleva sugli impertinenti culi dei commilitoni di Mel Gibson in Braveheart, un film che chi ha la mia età ha visto passare innumerevoli volte in televisione.

Chissà se il principe Carlo indossa invece biancheria sotto ai kilt che sfoggia regolarmente, come li sfoggiava suo padre Filippo fino in tarda età. Se cerco online, m’incanto trovando foto dei due che esibiscono gonne in pendant con quelle delle loro compagne: Diana, Camilla e persino la regina. Ma le gonne da maschio più belle mi sembrano quelle che mettono tutti i giorni gli abitanti di paesi più lontani, quelli che un tempo i reali d’Inghilterra colonizzarono: lunghe gonne dai sobri colori che fasciano gambe virili nel sudest asiatico, nell’Africa occidentale, nel subcontinente.

Se invece di spostare la prospettiva nello spazio la spostiamo nel tempo, il risultato non cambia. Anzi, le gonne da maschi popolano le iconografie dei sussidiari e dei manuali di storia e arte d’ogni ordine e grado. Enrico VIII, nel suo più celebre ritratto, come i notabili normanni del medioevo o quelli sumeri dell’antichità in incisioni e statue erose dai secoli, portano una gonna. È addirittura una minigonna direi, aderente ed elegantemente sensuale, quella che fascia i fianchi del favorito dell’imperatore Adriano, Antinoo Vaticano, nel suo costume egizio da reincarnazione di Osiride. Inghiottito prematuramente dalle acque del Nilo, il ragazzo fu fatto scolpire così nel secondo secolo, serio e gagliardo con la sua gonnella finemente cesellata nel marmo; e così lo incontriamo oggi nelle sale dei musei vaticani – nella stessa San Pietro in cui, ricordiamocelo, papi e cardinali si aggirano da sempre in vesti fruscianti e vaporose sottane.

Se c’è qualcosa di strano negli uomini in gonna, se ci pare che siano ribelli o in rotta con la propria identità, è solo perché, a un certo punto, in occidente abbiamo deciso di separare i maschi dal resto dell’umanità – o meglio, di limitare a loro il privilegio esclusivo di un’umanità individuale.

L’età dei pantaloni

Ho scritto la tesi di laurea su Alberto Savinio, uno scrittore (e pittore, e musicista) incredibile del Novecento su cui ancora lavoro e le cui opere insegno. Nato in Grecia da genitori italiani, formatosi in Germania e in Francia, questo geniale mago delle Lettere europee nutriva una certa ossessione (come d’altronde suo fratello, Giorgio de Chirico) nei confronti della sua propria autobiografia, della sua immagine.

Ricordo che, ventenne, trascorrevo molte ore alla biblioteca di storia dell’arte di Piazza Venezia a sfogliare i cataloghi dei suoi lavori, e ci trovavo di continuo i ritratti, gli autoritratti e le foto che scandirono la sua vita. Il più antico dagherrotipo, caro anche al fratello e riprodotto in alcuni studi a matita, era un’immagine di lui, molto grazioso, da bambino: capelli lunghi, guance paffute e un abitino candido che finiva, inequivocabilmente, in una gonna. Non un pagliaccetto, non uno di quei vestitini da pupo: una gonna vera e propria, in miniatura, non dissimile da quella che sua madre portava in altri scatti o quadri.

Fu da quella foto di Savinio, risalente ai primissimi anni del secolo scorso, che scoprii come, fino appunto a quel periodo, si usava in Europa vestire bambini e bambine, indifferentemente, con gli stessi abiti, analoghi a quelli indossati dalle ragazze e dalle donne mature.

Gonna e burqa

Oggi quegli abitini mi paiono esclusivamente da bimba. Quando vado in un negozio, d’altronde, do per scontato che le gonne e gli abiti lunghi siano tutti da donna, mentre i pantaloni siano potenzialmente per chiunque. E tuttavia so, dai tempi della laurea, che, in Europa e nelle sue colonie, tra il tardo Cinquecento e il primo Novecento, erano i pantaloni a essere speciali. I maschi erano separati dall’umanità indistinta delle gonne per tutti solo a una certa età – quella in cui quelli benestanti erano in grado, tendenzialmente, di andare in bagno autonomamente, e quelli poveri già al lavoro.

Da quell’età in poi diventavano uomini, individui agenti, inforcando un paio di brache che li distinguevano dalla collettività in gonna che erano chiamati a dominare. La gonna è servita a ciò a cui serve oggi il burqa in Afghanistan, dove mentre scrivo è tornato per legge sui volti delle donne: ha rappresentato un dispositivo per la sottrazione d’identità. Ma si è trattato di una parentesi relativamente breve nella lunga storia della gonna, da uomo o da donna, che oggi riprende a rispondere a un codice secolare d’eleganza maschile.

© Riproduzione riservata