- Per capire che nascere donna e diventare fascista non basta a disturbare la logica iper-maschile del fascismo basta guardare Vichi di CasaPound, personaggio indimenticabile di Caterina Guzzanti.

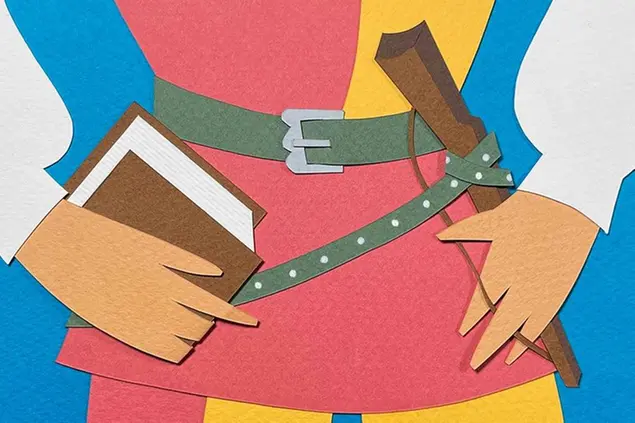

- Vichi può sfoggiare tutti gli emblemi, una volta solo maschili, del neofascismo giovanile: dal bomberino al casco con gli adesivi tricolori. E tuttavia, visto che si pratica a torso nudo, gli rimane preclusa la cinghiamattanza: un rituale di bonding sviluppato nei circoli di CasaPound in cui i ragazzini duellano seminudi con le cinture spesso accompagnati dalla musica degli ZetaZeroAlfa.

- Questa cintura raccordo, che permette ai maschi di esprimere affetto fisico attraverso una violenza goliardica, partecipa a una lunga storia di genere che arriva fino al Jeffrey Dahmer della serie tv Netflix. Dante e altri eroi meno terrorizzati dall’affetto offrono però alternative. Il testo fa parte del nuovo numero di Cose da maschi. Per iscriverti clicca qui.

Per capire che nascere donna e diventare fascista non basta a disturbare la logica iper-maschile del fascismo in sé (post- o neo- che sia) non occorre per forza sfogliare i prestigiosi saggi accademici di Barbara Spackman, di Ruth Ben-Ghiat, e delle altre luminari che hanno studiato il complesso legame tra la storia del genere e le eredità simboliche della cultura mussoliniana. È sufficiente, mi pare, Caterina Guzzanti.

Vichi di CasaPound

Dieci anni fa, dopo che suo fratello Corrado si era genialmente inventato i fantascientifici fascisti storici su Marte, Caterina Guzzanti compariva per la prima volta in televisione nelle vesti di Vichi, personaggio attualissimo e senza tempo, a-storico e iperrealista: una burina neofascista millennial con le borchie, spavalda ma piagnucolante, che sbraitava di foibe e pensava che il Pound di CasaPound rispondesse al nome di “Elsa Pau”, grande scrittrice del nostro Novecento.

Potrei fare il professore e citare gli ottocento endecasillabi del Canto di una ragazza fascista dei miei tempi di Anna Lamberti Bocconi, uscito negli stessi anni. Potrei mettermi a raccontare delle ragazze del blocco studentesco di Roma sud da cui io medesimo, lo ammetto, ho preso due pizze in faccia pochi anni prima dell’avvento televisivo di Vichi di CasaPound – a una manifestazione cui andai, come un cretino, col cappotto buono di mio nonno.

Ma Guzzanti, nell’efficacia assoluta della sua chirurgica satira sociale, dà la perfetta spiegazione sintetica di come quella maschilità tanto estrema quanto fragile, quell’atletico fratellismo cafoncello tutto pose e canti da stadio che informa ogni recrudescenza del fascismo, non sia per niente un’esclusiva di chi maschio ci è nato. Fuori dal bivio novecentesco tra aviatrice e massaia, avanguardista e matriarca, femmina ardita o fatale, la schieratella del terzo millennio può essere anche lei ragazzaccio, fare quadrato in piazza coi camerati, sfoggiare casco e spranga. Può essere leader. Può portare i pantaloni.

Da Ezra a Elsa, da Giorgio a Giorgia

Come Ezra diventa Elsa (e, senza cambiare l’articolo di “presidente” o “segretario”, Giorgio diventa Giorgia ovviamente – serve che scandisca i cognomi?) la maschia giovinezza del mito post-dannunziano, primavera di bellezza, rimane sé stessa qualunque genere la declini fisicamente. Qualunque sessualità addirittura, giacché sono omosessuali (più o meno dichiarati) alcuni tra i più influenti personaggi destrorsi internazionali ispirati all’autoritarismo europeo di cent’anni fa – tipo Milo Yiannopoulos, o i “gay racialist skinheads” delle comunità queer-fascist (!) online.

E tuttavia resiste qualcosa di essenzialmente maschile, riservato ai corpi fisiologicamente tendenti ai tratti di virilità (e socializzati di conseguenza), nella performance del fascista spontaneo, genuino, da campo hobbit o da raduno di Atreju. Qualcosa che, alle donne, rimane inaccessibile. Se i pantaloni, come il bomberino e l’adesivo tricolore, non perdono la loro carica simbolica una volta sfilati dalle membra per cui furono disegnati, e restano efficaci addosso alle femmine anche più orgogliose di essere femmine (sedicenti femministe addirittura), la cintura che li tiene su, atavico emblema di una manesca autorità paterna, conserva invece una sua specificità da maschi.

La più castrante umiliazione che la mia serena infanzia ricordi aveva solitamente luogo a Subiaco, in provincia di Roma, presso la matriarcale famiglia di mio padre. Unico maschietto tra sorella e cugine, bravo a scuola e romano, amavo molto farmi vezzeggiare da zie e nonna. Ma, quando la mia camiciola trasbordava dai pantaloni o i pantaloni stessi, per giochi e corse, scendevano un po’ sui fianchi, quelle donne amorevoli si facevano severe, mi intimavano di star fermo e, apostrofandomi “calacazù” (cala-calzoni?), mi sfilavano la cinta per ri-sistemare a modo la cruciale giuntura tra le due metà del mio corpo e del mio costume da ometto.

Devo forse a quei rimbrotti, a quella femminile manipolazione del mio abito maschile in erba, il fatto che, dalle medie in poi, io non abbia mai più portato una cintura fino all’università. E che dunque non abbia mai partecipato ai rituali di affratellamento neofascisti diffusisi viralmente nelle scuole di Roma.

Cinghiamattanza

A dirla tutta, il rituale di cui sto parlando è emerso negli ambienti poundisti e da fronte della gioventù poco dopo il mio esame di maturità. Ero dunque già grande abbastanza da non trovare apolitica la goliardia, o potenzialmente democratico il neofascismo. Ne avevo però esperito una sorta di forma embrionale, nel mio liceo storicamente di destra, alla fine delle ore di educazione fisica, quando, tornati dal campetto di calcio nello spogliatoio, i miei compagni si toglievano tutti la maglietta per darsi reciprocamente pacche vigorose intonando le strofette del tifo. Che se la toglievano a fare la maglia, mi domandavo da più pudico pallavolista quasi mai in tuta, se non avevano con sé un ricambio e, alla fine dei dieci minuti di spicci contatti seminudi, si rimettevano quella sudata di prima e tornavano così in classe?

Era una questione, ora me ne rendo conto, di bonding, cioè di sfruttamento delle poche occasioni disponibili, nel paradigma normativo della maschilità, per stabilire un legame, farsi familiari gli uni con gli altri, esprimere fisicamente affetto. Il più codificato, il più efficace rituale di bonding fraternizzante che i ragazzi nati negli anni Novanta (e forse, ancora oggi, quelli nati dopo) hanno messo in pratica successivamente – un po’ in tutta Italia alla fine, ma sicuramente già in origine al mio liceo scientifico, come mostrano vari video su YouTube di qualche anno fa – risponde alla stessa necessità.

Mi riferisco alla cinghiamattanza, che pure si pratica a torso nudo (ecco lì l’esclusività maschile: le femmine non possono togliersela, la maglia) e sfilandosi, come faceva mia nonna per sistemarmi, la cintura. Senza usare la fibbia, a petto nudo, i fanciulli duellano a cinghiate, magari sulle note dell’eponima canzone della band di destra ZetaZeroAlfa, magari chiedendo a una compagna di riprenderli col telefono. Si addestrano così a ipotetiche lotte, esibiscono le proprie forme più che mantenersi in forma. E si dicono a vicenda, senza parlare: siamo forti, giovani, belli. Ci vogliamo bene.

Cinture di sicurezza

Cercate su Google ‘‘cinghiamattanza”, guardate i video. E ditemi se non hanno a che fare con la galleria di cinture che, attraverso i secoli, hanno tenuto insieme un’idea immarcescibile della maschilità: i cinturoni dei cowboy, con le fibbie figurate, e quelli in palio nei campionati di boxe; la cinta fatata di Bastiano nella Storia infinita, su cui si sviluppa la paranoia che lo fa litigare con Atreju, e quella cui si appendono pugnali, spade, fondine e altri ammennicoli nei costumi degli eroi fantasy, di Batman, di pirati e pistoleri, di assassini accessoriati.

Sfilata dai passanti, ritorta per frustare amichevolmente (eroticamente addirittura?) un petto nudo analogo al proprio, la cinta da giovanotto neofascista nell’inquadratura del telefono durante l’ora di buco fa più virile l’equivoco asciugamano che, nei telefilm americani, schiocca sulle carni dei compagni di squadra dopo la doccia: non risponde a una nudità necessaria ma ne invoca invece una gratuita, pubblica, cameratesca appunto. Si fa arto, sostituisce il braccio e la mano che da quei torsi nudi altrui debbono, per buona creanza di genere, tenersi alla larga. È uno dei pochi raccordi possibili tra maschi che temono di toccarsi, che devono distinguersi dai nemici di sinistra abituati, quando la musica pompa, a pogare buttandosi gli uni contro gli altri senza diaframmi.

La cinta tiene stretta la vita virile, non destinata a deformarsi nei gonfiori della gravidanza e terrorizzata da quelli di una pinguedine borghese, sedentaria, adulta. In questo ruolo di vigile della forma marziale è la protagonista delle inquadrature più erotiche di Monster, la serie tv Netflix sul serial killer gay cannibale di Milwaukee, in cui dell’atletico Jeffrey Dahmer vediamo spesso solo la cintola, tra piatti addominali e turgori genitali. Mi pare che quell’impacciato orco ariano, bellissimo e terrificante nell’interpretazione di Evan Peters, avrebbe gradito sfogarsi in una cinghiamattanza al liceo.

Chi invece, come me, è stato addestrato da un’autorità materna ad adoperare la cinta per la sua funzione ordinatrice, di dignitoso collante, se la può magari togliere non per picchiare un amico che vorrebbe abbracciare, ma per frenare una sua emorragia, o aiutarlo a scendere da un dirupo, come in certi film d’azione. Oppure, come nel canto 16 dell’Inferno, quando Virgilio chiede a Dante la sua cinta di corda per gettarla dalla parete della bolgia ed evocare il mostro volante Gerione, perché certe cose vanno fatte senza cintura di sicurezza, affidandosi a un fratello.

© Riproduzione riservata