Il memoir dell’ex presidente non è la solita lista di aneddoti, ma l’atto di mettersi a nudo, senza nascondere errori e fatiche. Nel racconto si incontrano anche Dostoevskij ed Emerson: non si può diventare politici senza conoscere l’animo umano

- Legge molto il giovane Barack. Ha bisogno di parole. Ha bisogno, e in ogni riga del suo libro lo ribadisce con forza, di un centro di gravità. Ne ha bisogno perché era un giovane confuso.

- La sua confusione nasce anche dal fardello delle origini che si porta dietro. Geografie impazzite, punti instabili, ricerca di qualcosa che lo centrasse. Leggendo Una terra promessa, si capisce come Barack Obama si è costruito a tappe. Non c’è in lui un talento innato per la politica, un’intuizione fin dal principio.

- E se ce l’ha fatta non è stato solo per merito suo: è stato un lavoro in tandem con Michelle.

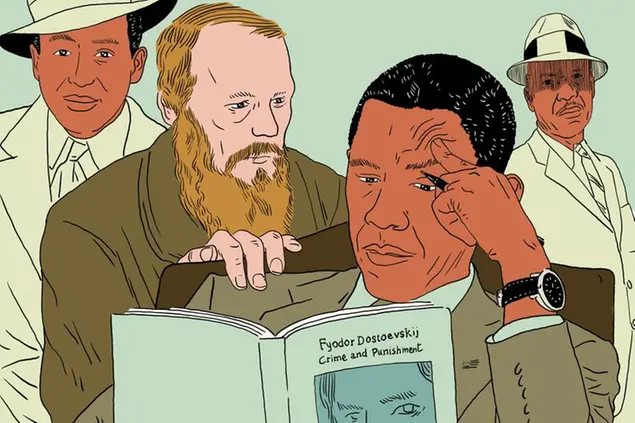

Se oggi Barack Obama è un grande politico lo deve a Fëdor Dostoevskij. I due si incontrano quando Obama ha 15 o forse 16 anni. Dostoevskij e il suo Delitto e castigo si trovano in una cesta di libri usati del mercatino della Central Union Church. È lì che il ragazzo prende il capolavoro russo in mano.

Nel mercatino hawaiano l’Obama adolescente era andato con i nonni, sull’altro lato della strada rispetto al loro appartamento. L’ex presidente degli Stati Uniti d’America racconta, in pochissime righe del suo monumentale memoir Una terra promessa (Garzanti), un evento che è stato una delle svolte della sua vita. Non l’unica, ma di certo tra le prime scene chiave.

Quella cesta, ricorda Obama, era piena di nomi e capolavori: Ralph Ellison, Langston Hughes, Robert Penn Warren, D.H. Lawrence, Ralph Waldo Emerson. Quella cesta è stata la sua prima palestra politica. Perché non si può diventare politici, almeno bravi politici, senza conoscere l’animo umano. E a questo si può arrivare solo conoscendo e parlando con più persone possibile, ma anche facendosi aiutare dalla letteratura, che sa come penetrare l’umano e metterlo a nudo.

Diffidare sempre di un politico che non legge o che dice di non aver tempo per leggere. Anche quello che legge non è esente naturalmente da errori, ripensamenti, tentennamenti, paure. Ma avrà quantomeno una visione più chiara del mondo. E Obama nel suo memoir prima ancora che politico e scrittore si presenta a noi nella nuda essenza di lettore.

Le appartenenze

Legge molto il giovane Barack. Ha bisogno di parole. Ha bisogno, e in ogni riga del suo libro lo ribadisce con forza, di un centro di gravità. Ne ha bisogno perché era un giovane confuso. Chi non lo è, in effetti, a quell’età. Il corpo e i desideri cambiano, le priorità si stravolgono e la vita diventa una enorme corsa a ostacoli. Vale per tutti.

Obama non si sente speciale in questo. Ma mostra che la sua confusione nasce anche dal fardello delle origini che si porta dietro, che prima di essere un mix vincente che lo porterà alla presidenza degli Stati Uniti è qualcosa che deve capire lui, per conviversi, per piacersi, per vedere come cavarsela con tutte quelle appartenenze diverse che sembrano mordersi l’un l’altra.

Un padre che non conosce, visto una volta, quasi un’apparizione. Da lui ha avuto in dotazione gli occhi grandi del Kenya e una pelle nera traslucida che si è mischiata con il rosa accesso di sua madre, Ann Dunham. In lui infatti oltre il Kenya scorreva anche il sangue dei nonni materni del Midwest, sangue scozzese e irlandese per lo più. Temi che aveva già raccontato nel suo primo memoir I sogni di mio padre.

E poi c’erano le odissee a seguito di sua madre e delle sue scelte di vita. Ed ecco che prima di approdare dai nonni alle Hawaii, a Oahu, «dove nulla sembrava urgente», nei suoi primi quindici anni di vita Obama aveva già vissuto in California e in Indonesia. Geografie impazzite, punti instabili, ricerca di qualcosa che lo centrasse.

Inizialmente a scuola questo centro Barack non lo trova, i voti sono da dimenticare; e poi improvvisamente quella cesta, dove trova Dostoevskij, Ellison e altri scrittori che sembrano sussurrargli all’orecchio che ogni uomo è in fondo un estraneo a sé stesso e al mondo che lo circonda.

Leggendo Una terra promessa, si capisce come Barack Obama si è costruito a tappe. Non c’è in lui un talento innato per la politica, un’intuizione fin dal principio. Obama fa in questo suo memoir (che è solo la prima di due parti) una grande operazione di verità. E per essere più aderente possibile a sé stesso sceglie di scrivere il libro a mano, un libro che visivamente esce dai suoi polpastrelli per raccontarsi oltre al personaggio mitizzato, chiacchierato, amato e odiato che gli hanno cucito addosso.

E in questo ricorda da vicino Frederick Douglass, abolizionista e grande politico nero dell’Ottocento, un ex schiavo a cui non piaceva essere raccontato, ma preferiva di gran lunga autonarrarsi. A Barack poi la scrittura piace. La scrittrice Chimamamda Ngozi Adichie non a caso ha scritto che «Barack Obama è uno scrittore eccellente». Come darle torto? È proprio così. Uno scrittore eccellente, non ignaro dei trucchi del mestiere. Sa come farti piangere e sa soprattutto come strapparti un sorriso. Riesce ad alternare i registri.

C’è poesia, aneddotica, introspezione psicologica; e poi ci sono quelle galoppate che durano pagine intere e che ci fanno quasi pensare a Faulkner. Nel suo memoir però la letteratura va a braccetto con la politica. Ed ecco che in alcuni brani del libro ci sembra di intravedere Abraham Lincoln, Frank Delano Roosevelt, John Fitzgerald Kennedy. Dialoga con i padri fondatori, si mette accanto a loro come uno della stessa schiera di pari.

È come se dicesse a noi che leggiamo: questo è il testamento dei miei anni di presidenza, voglio raccontarlo per non essere frainteso, o peggio manipolato. Vuoto il sacco, ma lo faccio a modo mio. In questo Obama sembra aver fatto suo lo slogan femminista “il personale è politico”. E in questo vuotare il sacco non si mette mai su un piedistallo. Ci mostra le imperfezioni, le crepe, gli errori, gli scivoloni, i ripensamenti.

L’altra protagonista

Nella prima parte di questo grande romanzo americano che è la vita di Obama vediamo la formazione di un uomo politico ignaro di quello che gli sta succedendo. D’altronde già dall’inizio del memoir rivendica i suoi natali da uomo comune, lo dice chiaro e tondo che «non provengo da una famiglia di politici». Sembra uscito da una pellicola di Frank Capra.

Tutto il racconto di come arriva al Senato dell’Illinois e al Congresso non a caso ci ricorda un po’ James Stewart di Mr. Smith va a Washington. Come Stewart nel film di Capra, anche Obama ha i valori, tutti i valori, al posto giusto. Va lì per immettere nella politica linfa nuova. Ma questo percorso, ed è questa la genialità di questo libro, ci viene mostrata in tutta la sua umanità di piccole felicità e un quotidiano che a volte soffoca.

Ed eccola che a un certo punto appare lei, l’altra protagonista, la donna che vediamo sempre al suo fianco, la donna mai sottomessa, mai subalterna, la generalessa della sua vita, la persona a cui più di tutti deve la sua presidenza: Michelle LaVaughn Robinson, diventata Michelle Obama.

Ed eccola la Chicago di Michelle, la sua famiglia allargata, la sua voglia di primeggiare, l’amore per quell’uomo così diverso da tutti gli uomini che ha incontrato nella sua comunità, e poi le figlie, i problemi, gli screzi, il tu lavori troppo Barack, dobbiamo trovare un equilibro Barack, così mica si può andare avanti. E in questo Obama non ci nasconde nulla, ci fa vedere tutto l’amore tra lui e Michelle, ma anche di come la politica e la sua voglia di farcela è stato un peso (nonché un pericolo) a volte insostenibile per la famiglia. E che se ce l’ha fatta non è stato un lavoro solo suo, ma è stato un lavoro in tandem con Michelle.

Questo libro sorprende, soprattutto se ci si aspetta un libro solo di infiniti aneddoti sui capi di stato esteri o altri gustosi gossip a cui ci hanno abituato i biopic. Non è un The Crown in salsa statunitense, non c’è il melò e nemmeno si indulge troppo nell’egocentrismo. È un libro invece che ci parla costantemente di equilibrio, ma anche di passione. Un buon manuale per chi vuole far politica, perché insegna come non darsi per scontati, e soprattutto come imparare da ogni campagna elettorale o da ogni incontro di stato. Imparare dall’ascolto degli assistenti e imparare da ogni elettore, anche quelli più improbabili.

Biden nel suo recente discorso delle vittoria ha più volte detto “We the people“ per contrastare il io, io, io di Donald Trump urlato da un tweet o da un discorso in diretta Tv. Ma quel “We the people“ Obama lo ha già sperimentato su sé stesso anni prima, a una convention democratica a cui era stato invitato da John Kerry. E lì che Barack, Barry o Bear, come lo chiamavano i nonni, capisce il feeling che si crea tra chi parla e ascolta, sono momenti magici che un oratore deve imparare a riconoscere, a usare, ad allenare nel tempo.

Obama in fondo è come un medium posseduto dalla sua gente. E queste scoperte su sé stesso le fa gradualmente e anche tardi anagraficamente. Sta quasi per compiere quarant’anni.

Il fardello della politica

Al centro del libro la sua decisione di portarsi addosso il fardello della politica. «Perché proprio tu, Barack? Perché senti la necessità di diventare presidente?», gli chiede la moglie Michelle davanti ai suoi assistenti, durante le primarie contro Hillary Clinton. La domanda di una vita.

E per ricostruire quel momento nel memoir Obama, si sveste dai panni del politico, e si mette addosso quelli da scrittore sopraffino, e ci lascia con il fiato sospeso. E invece di rivelarci subito la sua risposta sovrappone due immagini, quella della prima volta che incontra la sua Michelle, quando entra bagnato di pioggia nel suo ufficio. E lei alla scrivania, «così adorabile e sicura di sé, in camicetta e gonna da avvocato». Indugia sui suoi occhi fragili e guerrieri.

E poi arriva l’altra immagine, quella che ancora ci emoziona, e che lui ha sognato prima di viverla, ovvero l’immagine del primo giuramento di un afroamericano come presidente della nazione. E solo allora Obama risponde: «Il mondo vedrà l’America con occhi diversi. E so che anche molti ragazzini di questo paese – ragazzini neri, ragazzini ispanici, ragazzini che si sentono esclusi – si vedranno con occhi diversi, sapranno di avere nuovi orizzonti, nuove possibilità. E anche solo per questo... ne sarà valsa la pena».

E in fondo vale la pena leggere dalla prima alla ottocentosedicesima pagina questo libro. E non importa cosa pensiamo di Barack Obama. Se lo amiamo, lo detestiamo, non importa se ci ha deluso o se ci fa ancora sognare, non importa il nostro sentimento verso di lui.

Vale la pena leggerlo perché questo memoir è l’America, nella sua essenza più profonda, lo è quando lui infila i vestitini alle figlie piccole con grande tenerezza o quando dà le pagelle ad amici e nemici esteri, in fondo guardandoli come ogni americano fa, con quello stupore che può trasformarsi in stima o disprezzo a seconda dei casi. Un memoir che ci parla di gioie e dolori, di paura e pesi da sostenere. In questo lo scrittore Barack Obama ha imparato molto da Dostoevskij.

© Riproduzione riservata