-

Si è aperta la XVII Biennale di architettura e i motivi per un giudizio negativo, seppure mitigato, ci sono tutti.

-

Forse disorientata dalla vaghezza del titolo, una buona maggioranza delle centinaia di autori invitati ha scelto di misurarsi con un linguaggio prettamente artistico.

-

E questo rende molte installazioni incomprensibili.

In visita alla XVII Biennale di architettura di Venezia, per chi come me ne ha viste già sedici dal 1980 a oggi, può venire in mente il cinico aforisma di Ennio Flaiano: «I giorni veramente indimenticabili nella vita di un uomo sono cinque o sei. Gli altri fanno volume». Facilmente parafrasabile in «le mostre veramente indimenticabili nella storia delle Biennali d’architettura sono cinque o sei»: o forse anche solo due o tre. Ma questa del 2021 è una di esse?

Ma questa del 2021 è una di quelle indimenticabili? Un semplice “No” potrebbe apparire troppo severo, ingeneroso se non altro verso le centinaia, migliaia di persone che pure quest’anno – anzi negli ultimi due anni e mezzo, quanto abbiamo atteso per vederla – hanno lavorato all’esposizione, alla sua preparazione, messa in scena e performance, che andrà avanti per sei mesi ai Giardini della Biennale e all’Arsenale, in tante forme fisiche e digitali. Eppure i motivi per un giudizio negativo, seppure mitigato, ci sono: proviamo qui a raccontarli.

Un po’ di storia

La prima Biennale di architettura (più esattamente “Mostra internazionale di architettura”) si apre a Venezia il 28 luglio del 1980 e fa subito scandalo tra i benpensanti modernisti con la “Strada Novissima”, una provocatoria installazione di facciate in scala reale alle Corderie dell’Arsenale: abbandonate da decenni e per la prima volta restituite alla città e al mondo, con un vero atto di guerriglia urbanistica, dal direttore Paolo Portoghesi. A proposito di quella Biennale intitolata “La presenza del passato” c’è un contradditorio a viva voce, riascoltabile dagli archivi di Radio Rai, tra Portoghesi e il suo alter ego/nemico Vittorio Gregotti. Portoghesi sostiene la sua posizione a favore del post-modern e dice quello che tutti già pensavano ma non avevano il coraggio di affermare. Il Movimento Moderno era già morto già decenni prima: così morto che già nel 1980 non aveva più senso sperare di resuscitarlo in architettura o, peggio, in urbanistica. Con quelle facciate disegnate da un gruppo eterogeneo ed eccezionale di progettisti – da Bob Venturi/Denise Scott Brown a Hans Hollein, Arata Isozaki, Ricardo Bofill e gli allora quasi sconosciuti Frank Gehry e Rem Koolhaas – intenzione di Portoghesi era riprendere invece proprio un discorso sulla città. Da parte sua Gregotti, da accademico e intellettuale di sinistra impegnato nella costruzione di interi quartieri, nel suo intervento è naturalmente molto critico sull’idea di post-modern, inorridito dall’idea della Strada Novissima. Nella replica Portoghesi distrugge le premesse ideologiche di Gregotti, denuncia gli esiti catastrofici del formalismo modernista trasmutato in periferie orrende in tutto il mondo, a iniziare dall’Italia: rivendica il diritto a un rinnovamento radicale di atteggiamenti e comportamenti di architetti e utenti, anche soltanto con il recupero della memoria del passato. Anche aprendo le Corderie e progressivamente quasi tutto l’Arsenale, al pubblico delle arti e della cultura.

Dall’Impero alla Periferia

La polemica sul postmodernismo può a distanza di tanti anni apparire futile. Siamo tutti post-moderni, anzi post-umani. Eppure quella discussione alla radio tra Portoghesi e Gregotti rende bene il senso di una fase storica in cui l’architettura italiana e internazionale poteva discutere di sé stessa, mettersi in crisi e prendersi perfino in giro, ma senza rinunciare alla propria specificità.

Proprio quello in cui invece non riesce la Biennale 2021 di Hashim Sarkis, l’accademico preside della facoltà di architettura del Mit (Massachusetts institute of technology) che ha voluto dare a questa XVII Biennale il titolo onnicomprensivo “How will we live together?/Come vivremo insieme?”. Forse disorientata dalla vaghezza del titolo, una buona maggioranza delle centinaia di autori invitati in Biennale ha scelto di misurarsi con un linguaggio prettamente artistico, per esplicitare tematiche e problematiche estremamente diverse ed eterogenee. Queste vanno dal riscaldamento globale e lo scioglimento dei ghiacci artici alla difesa delle minoranze, etniche o di genere, dai problemi della fuga di massa dalle regioni di guerra e carestia, ai diritti degli animali e finanche dei vegetali, considerati tutti ugualmente presenti o futuribili nell’esistenza dell’umanità.

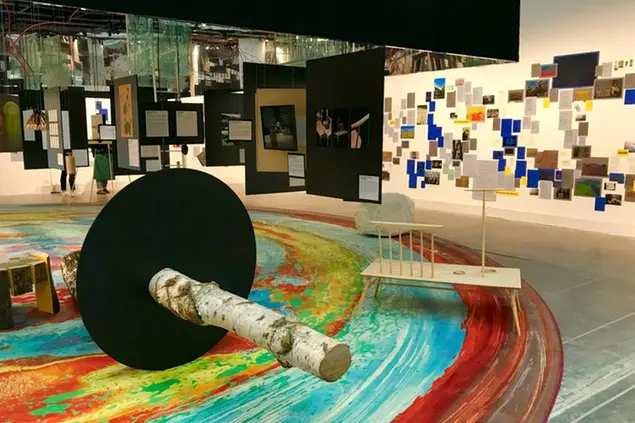

E così, come esito formale delle riflessioni su tematiche tanto diverse, nella mostra finale sembra di vedere all’Arsenale dei novelli Yinka Shonibare (l’anglo-nigeriano che esplora le contraddizioni della globalizzazione, con figure acefale vestite di sgargianti tessuti Ankara), cloni di Giuseppe Penone ai Giardini (nell’abbondanza di tronchi veri o meno che punteggiano qua e là le installazioni). Né mancano i post-Damien Hirst, con strani corpi pseudo-animali sintetici ondeggianti in grandi cilindri colmi di liquido ribollente, o – in varie fogge e dimensioni – gli enigmatici macigni già amati da tanti, dall’archetipico Magritte all’inquietante Gino De Dominicis: e ancora veri animali imbalsamati, tra Cattelan, Cai Guo–Qiang o Sun Yuan & Peng Yu dentro celle frigorifere obituarie (padiglione d’Israele).

È certamente possibile che le premesse di questi interventi siano dettate dalle migliori intenzioni sociologiche. Ma perché voler competere con l’arte sul suo terreno naturale, esattamente quello del linguaggio, su cui ogni artista decente può spendere un’intera esistenza e carriera? L’abuso di linguaggi déjà-vu in questa Biennale rende molte installazioni incomprensibili o comunque sovradimensionate come ambizioni di significato, rispetto a quello che poi riescono effettivamente a esprimere.

L’oblìo di Greta Thunberg

Olafur Eliasson, lo sanno tutti (o quasi) è uno dei più grandi artisti contemporanei, ha creato opere di grande sensibilità con la sua capacità di condurre una ricerca artistica con molte affinità a quella scientifica. Né si è mai spaventato della scala dei suoi interventi che sono arrivati fino alle dimensioni di una vera e propria cascata: anzi per l’esattezza quattro, alte fino a 36 metri, quelle realizzate a New York nel 2008. Probabilmente grazie a questa sua abilità nel lavorare interpretando la natura, per questa Biennale tutta pace, amore e sostenibilità, il direttore della Biennale Architettura Sarkis lo ha coinvolto (con altri sette co-designer di varissima estrazione disciplinare) nel progetto di un’installazione centrale, che coinvolgesse tutti o quasi gli autori della mostra Internazionale: aspirazione concretizzata nella singolare idea del Future Assembly, che ora effettivamente domina nel padiglione centrale (ex Italia) ai Giardini e che apprendiamo essere nata per immaginare e scegliere uno Stakeholder Sovraumano (sic), che i designer/curatori ritengono meriti di rappresentare (o essere rappresentato da, non è chiaro) la Future Assembly. Salvo malintesi, questa “Assemblea Multilaterale del Futuro” come anche la chiama Sarkis, dovrebbe essere un ipotetico consesso terrestre, sul modello dell’Onu, in cui siedono con eguale diritto di rappresentanza tutte le entità terrestri (umani, animali, vegetali, minerali): fino a divenire – o rappresentare – il non meglio identificato “Stakeholder Sovraumano”.

Tutto intorno alla variopinta installazione, vero trionfo del mixed media, da un tronco su cui crescono funghi a un gigantesco tappeto, una serie di fogli di carta semplicemente appesi alle pareti racconta momenti salienti nella definizione dei diritti civili (non solo umani) delle tematiche della sostenibilità: dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’animale (Unesco 1978) all’accordo di Parigi (2015) sul clima e la riduzione delle emissioni di gas, contro l’effetto serra. Solitaria e anche un po’ stampata male, appare un’immagine sbiadita di Greta Thunberg durante il suo Skolstrejk för klimatet (Sciopero della scuola per il clima) iniziato nel 2018, che le ha dato fama planetaria. Allora quindicenne, ora diciottenne, Greta Thunberg è sparita da tempo da quegli stessi media che la veneravano come messia della sostenibilità. Vederla comparire così miseramente tra tanti foglietti sparsi, volutamente poveri in contrapposizione al grande assemblage centrale con decine di opere retoriche, rende la dimensione preoccupante di quanto Future Assembly si espone a un bel rischio: risuonare come parte dell’ininterrotto, inutile rumore mediatico sui temi tragici del pericolo ambientale ed etico, in un pianeta fondato unicamente sull’economia capitalista e la sua sete di profitto.

E dire che a pochi metri di distanza, ancora nel Padiglione centrale dei Giardini, molto più leggero e privo di troppe superfetazioni ideologiche compare l’intervento di Tomas Saraceno: artista davvero capace di performance architettoniche, che nella sala a lui dedicata incastra una gigantesca costruzione pseudo-pneumatica, fatta di sacchi e sacchetti di plastica saldati insieme, gonfiata da un debole getto d’aria poco più potente di quello di un asciugacapelli. Praticabile come un enorme abitacolo per usi non specificati l’opera di Saraceno risulta di una bella ambiguità: non si capisce se omaggio all’architettura povera, memento sui pericoli dell’inquinamento da plastiche o marcata ironia sulle ambizioni di ricostruzione dell’universo sbandierate da questa Biennale.

Il Padiglione Italia di Melis

L’incarico di curatore del Padiglione Italia alla Biennale – si tratti d’arte o d’architettura – non è mai un facile impegno: a iniziare dalle dimensioni dell’edificio principale, troppo grande per poter essere lasciato vuoto, troppo piccolo per dare vita a una “Biennale nella Biennale”, come pure le arti italiane meriterebbero. Dopo tutto, a parte il sortilegio inspiegabile per cui da vent’anni la mostra internazionale d’architettura non ha un direttore italiano, l’Italia rimane il paese ospitante.

Perché dunque in diverse ultime edizioni – e questa non fa eccezione – il padiglione italiano lascia il sapore amaro di un’occasione perduta? Quest’anno non c’è neanche l’alibi del tempo a poca disposizione che solitamente viene lasciato ai direttori/curatori, nominati sempre a breve distanza dall’apertura delle mostre. Alessandro Melis, dal marzo 2019 quando è stato nominato, ha avuto a disposizione per preparare la mostra due anni e mezzo: anche tenendo conto delle difficoltà create dalla pandemia Covid, è comunque un tempo incomparabilmente più lungo di quello che hanno avuto altri direttori, da Cino Zucchi a Luca Zevi, da Simone Sfriso a Mario Cucinella. Questo lungo, lunghissimo tempo per lo studio, la ricerca e il progetto avrebbe potuto portare almeno a una revisione del tema, proprio in funzione della pandemia Covid e delle terrificanti conseguenze che ha avuto e ha sulla società e l’economia italiana. Invece qui, ma anche nella mostra concepita quest’anno da Sarkis, sembra che non sia successo niente nel 2020.

Non sono morte 130.000 persone in Italia, 3.000.000 nel mondo: l’economia italiana, la sua edilizia, l’industria, l’architettura non sono sotto scacco, non sono necessari interventi mai pensati prima per risollevarle prima che sia troppo tardi. “Comunità resilienti” era il titolo della mostra al Padiglione Italia, e tale è rimasto, con tutto il suo intricato sviluppo (meglio, avviluppo) di decine di micro-sotto-mostre, sulle tematiche più diverse, rese oscure non solo dall’illuminazione sempre insufficiente nel padiglione ma da testi lunghissimi, una grafica di difficile lettura e quel tema troppo fragile, resilienza. Una parola che ormai viene dileggiata nei social media e non solo: non certo dall’establishment che l’ha scoperta e se ne riempie la bocca, da Milano a Roma, per darsi un tono molto aggiornato ed engagé. Ma se non vi è stata resilienza nell’epidemia Covid-19, né da parte politica, né sanitaria, né progettuale, non sarà essa soltanto uno spettro?

Le eccezioni

Anche in una Mostra internazionale d’architettura così segnata dalla competitività espressiva con l’arte, a conferma di questa sfortunata regola in vigore un po’ ovunque tra Giardini e Arsenale, le eccezioni alla confusione tra linguaggi fortunatamente ci sono.

Nel padiglione britannico ad esempio, le due giovani curatrici Manijeh Verghese e Madeleine Kessler (Unscene Architecture) con lo sferzante titolo “The Garden of Privatised Delights” (Il Giardino delle Delizie Privatizzate) allestiscono una scenografia true brit, infischiandosene abbondantemente di trovare per essa un’estetica glamour, digitale o sensazionalista. Partono da avvenimenti reali di rilievo socio-politico per raccontare il dramma delle privatizzazioni. Il ricordo di un pub, chiuso dopo anni in cui era diventato un punto di riferimento per la comunità gay e non solo, di cui resta la memoria in un ricostruito bancone di legno: la protesta per la continua riduzione e chiusura dei bagni pubblici, perfino nei locali di intrattenimento, dovute alle restrizioni sanitarie; la forte preoccupazione per la privatizzazione di tutte le rimanenti aree pubbliche, si mescolano ad apparecchi che simulano i processi di riconoscimento facciale: una delle grandi distopie contemporanee che, senza troppo successo, maschera dietro non meglio identificati vantaggi l’azione di controllo e repressione che attraverso di essi potranno esercitare i regimi, più o meno (molto meno) democratici.

Le due curatrici arrivano a proporre l’istituzione di un ministero del Suolo Pubblico, ministry of Common Land, un’assemblea di cittadini (veri, non “sovrumani”) che definiscono e decidono le politiche urbane insieme a politici di professione e amministratori. «Se la terra smette di essere un bene di mercato, è possibile reinventarla come risorsa per la protezione a lungo termine del pianeta e dei suoi abitanti» è una delle chiarissime dichiarazioni conclusive di Verghese e Kessler. Così la mostra del Padiglione UK risulta un combattivo manifesto contro la privatizzazione selvaggia. Con garbo e ironia tutte britanniche si dichiara come aperta e inequivocabile presa di posizione politica, sul progetto della città e dei suoi luoghi nella sua fase primaria e decisiva, ricordando un dato fondamentale: le città sono fatte prima dalle scelte politiche ed economiche. Solo dopo, molto dopo, da quelle dei progettisti, architetti, ingegneri, designer o aspiranti artisti che siano. Un memento anche per l’Italia, e specialmente Milano, in cui i processi di privatizzazione guidati dai partiti politici alla guida delle amministrazioni sottraggono in continuazione all’uso pubblico grandi aree comuni, per cederle al miglior offerente privato: avendo però cura di mascherarsi dietro fumosi alibi ecologisti e abbondanti dosi di greenwashing.

Il padiglione austriaco che ha abituato il visitatore, tra mostre d’arte e architettura, a invenzioni spesso insolite e spiazzanti, propone invece con sano realismo “We Like/Platform Austria”, un progetto dei curatori Peter Mörtenbock e Helge Mooshammer, sul tema del platform urbanism: ovvero la nuova urbanistica generata dalle piattaforme digitali come Facebook, Uber, Airbnb, Amazon e altre gigantesche corporation, che sotto le tranquille spoglie di “servizio” o “intrattenimento” già hanno ridefinito i comportamenti sociali degli individui – a iniziare dai più giovani – e ora puntano alla definizione dell’intero paesaggio delle merci, dalla produzione di film Amazon regolati dall’algoritmo di marketing, ai deliranti piani per la creazione di edifici e città “governate” dalle piattaforme: come il distopico quartiere Quayside di Toronto progettato da Sidewalk Labs di Google, contro cui gli abitanti della città canadese sono insorti creando molti gruppi a supporto di una campagna #blockSidewalk.

L’allestimento del padiglione austriaco è secco, quasi scarno: su tutto impera una grande, elegante grafica con lo slogan “Access is the New Capital”, “L’accesso (al web) è il nuovo capitale”. Grandi strutture tubolari supportano monitor, alle pareti una serie di opere principalmente fotografiche e qualche cartoon, spiegano il percorso teorico/operativo del progetto. Mörtenbock e Mooshammer non tralasciano di passare al setaccio nemmeno quelle attività per cui gli spin doctor del marketing urbano vanno pazzi, dal bike sharing al cibo a domicilio, fino alle magie di Alexia: per scoprire poi, che da un’indagine lucidamente clinica per prima cosa emergono condizioni di lavoro sottopagato degli addetti alle piattaforme e altre miserie dell’Impero digitale.

Non è dunque obbligata la strada della scenografia rutilante, dell’effetto Biennale d’Arte. Si può interpretare espressivamente con essenzialità anche la condizione più triste, la problematica più difficile: i curatori britannici e austriaci lo dimostrano. Né mancano, tra Giardini e Arsenale, altre mostre di una loro essenziale poetica – dalla struggente, bellissima casetta tradizionale completamente smontata nel padiglione del Giappone alla celebrazione del tradizionale sistema di costruzioni in legno balloon frame, nel padiglione Usa: che forse per la prima volta si concede un esperimento performativo con un grande struttura pure balloon frame in facciata, che i visitatori possono percorrere salendo e scendendo, e animando quella che altrimenti all’interno è una fin troppo essenziale presentazione.

Il futuro che è arrivato

In un processo decisionale così complesso come quello dell’architettura e del disegno delle “cose” e delle città, durante e dopo una crisi globale come quella vissuta dal pianeta al principio di un nuovo decennio, non può certo venire meno la funzione dell’immaginazione creativa, dell’intuizione che supera i molteplici condizionamenti immediati dettati dal contesto: ma questa immaginazione dovrebbe discostarsi dalle tecniche di marketing politico fatto di slogan vuoti – dall’abusatissima sostenibilità all’onnipresente resilienza – che sta perfino nel titolo del Recovery plan post-Covid firmato Mario Draghi. In un processo rivoluzionario che deve per necessità saltare i passaggi superflui, per riuscire a “gettare il cuore oltre l’ostacolo” occorre tornare al ragionamento filosofico di considerazioni tanto antiche quanto sempre valide. Forse – molto materialisticamente, alla Marx per intendersi – dopo almeno due decenni di dominio universale dell’information technology nelle attività umane, è giunto il tempo di affrontare il futuro che è arrivato davvero (non quello che avremmo voluto o avevamo immaginato) e che per noi è oggi, con gli strumenti del progetto e non della rappresentazione.

Questo 2021 potrebbe segnare un momento davvero decisivo, quello delle decisioni strategiche per progettisti, architetti, designer, pianificatori, committenti, specialisti ma soprattutto per gli individui che vivono l’architettura quotidianamente, a volte senza neppure accorgersene ma subendone tutte le complessità e contraddizioni.

Se non ora, quando?

© Riproduzione riservata