Famoso a livello mondiale come colui che ha portato nell’arte l’estetica dell’effimero e dei beni di consumo, teneva rigorosamente nascosta la sua vita privata e il legame con le sue radici cattoliche

- Andy Warhol è stato un grande artista e un geniale promotore di sé stesso e di quanti hanno lavorato con lui. Negli anni Sessanta e Settanta essere ritratto da lui certificava l’appartenenza alle alte sfere dello star system.

- Facendo parte dello star system, Warhol sapeva che non avrebbe giovato alla sua immagine pubblica se si fosse saputo che teneva un libro di preghiere sul comodino, un crocifisso accanto al letto a baldacchino, immagini sacre alle pareti e una cappella privata nella sua casa a New York.

- Il 3 giugno del 1968 la sua vita cambia: Valerie Solanas cerca di ucciderlo senza riuscirci. Non è da escludere che Warhol abbia pensato di essersi miracolosamente salvato grazie alle preghiere che quella mattina, come ogni giorno, aveva recitato con la madre prima di uscire di casa.

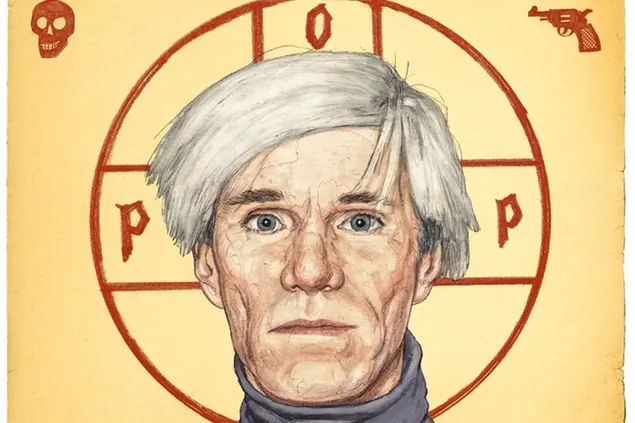

È famoso a livello mondiale come colui che ha portato nell’arte l’estetica dell’effimero, dei beni di consumo, dei rotocalchi, della moda, di un sistema che crea oggetti del desiderio. Attento ad alimentare la sua fama, Andy Warhol voleva si pensasse a lui come a un assiduo frequentatore di locali notturni, a un instancabile organizzatore di feste, a un mondano amico delle star, ma anche a un produttore capace di trasformare una persona qualunque in un divo nella New York che conta, città di cui incarnava lo spirito.

Negli anni Sessanta e Settanta essere ritratto da lui certificava l’appartenenza alle alte sfere dello star system e, poiché la sua attenzione era rivolta alle celebrità, furono in molti in seguito a pagare pur di sentirsi parte di quel pantheon che includeva personaggi come Marilyn Monroe, Elvis Presley, Marlon Brando, Jackie Kennedy, Liz Taylor.

Frequentare negli anni Sessanta la Factory o apparire in uno dei suoi film era sufficiente a far percepire come una superstar anche l’ultimo degli sfigati. Eppure i suoi film, pane per i denti della critica che a ragione ha versato fiumi di inchiostro per analizzarne le implicazioni, mettono a dura prova la resistenza dei fan più accaniti.

Warhol, però, non è stato solo un grande artista e un geniale promotore di sé stesso e di quanti hanno lavorato con lui. Quella era l’immagine che voleva dare di sé. Teneva rigorosamente nascosta la sua vita privata, segnata da un rapporto viscerale con la religiosissima madre Julia, che rappresentava anche il legame con le sue radici cattoliche. Facendo parte dello star system, Warhol sapeva che non avrebbe giovato alla sua immagine pubblica se si fosse saputo che teneva un libro di preghiere sul comodino, un crocifisso accanto al letto a baldacchino, immagini sacre alle pareti e una cappella privata nella quale recitava ogni mattina le preghiere insieme alla madre quando lei viveva in casa sua a New York.

A metà pomeriggio si fermava spesso a pregare nella chiesa di Saint Vincent Ferrer di Lexington Avenue e accendeva una candela. Donava con regolarità il suo tempo a una mensa di senzatetto e di bisognosi e provava grande orgoglio nel finanziare gli studi del nipote in seminario.

Nella Pasqua del 1986, mentre serviva cibo ai senza tetto alla church of the Heavenly Rest, notò che molte di quelle donne in miseria somigliavano alla madre. Considerate le origini e le vicissitudini della famiglia, segnata dalla morte del padre, Warhol non ha mai perso di vista che sarebbe potuta andare male anche a lui: vedere la madre in quei diseredati significava vedere tra loro anche sé stesso.

Nell’elogio funebre del primo aprile 1987 che tenne nella cattedrale di Saint Patrick, a New York, il suo amico John Richardson, storico dell’arte e responsabile di Christie’s, si è soffermato sulla religiosità di Warhol, chiarendo che «la conoscenza di questa pietà segreta muta inevitabilmente la nostra percezione di un artista che aveva ingannato il mondo facendogli credere che le sue sole ossessioni fossero il denaro, la fama, il glamour, e che potesse essere disinvolto fino all’insensibilità più totale». Solo gli amici più stretti erano a conoscenza della sua religiosità. La parrucca argentea e il modo artefatto di parlare erano la sua maschera. Ancora oggi si preferisce vederlo come egli voleva essere visto, quasi che mettere a nudo gli aspetti più intimi della sua personalità possa togliere tensione al personaggio che si era costruito.

Così, nonostante la spiritualità abbia un forte peso nella definizione della personalità di Warhol, dunque del suo lavoro, sono soltanto due le mostre a lui dedicate che hanno messo in luce questo particolare aspetto della sua dimensione umana. La prima, curata da Gianni Mercurio, uno dei maggiori esperti europei di Warhol e della pop art, si è tenuta a Roma nel 2006 al chiostro del Bramante con il titolo Pentiti e non peccare più!, titolo preso a prestito da una frase riportata su una tela di Warhol della metà degli anni Ottanta: «Repent and sin no more!»

La frase esprime in maniera emblematica l’ossessione di Warhol per il momento del giudizio. La seconda mostra Personal Jesus: The Religious Works of Keith Haring and Andy Warhol, curata dall’allora direttore del The Andy Warhol Museum, Thomas Sokolowski, metteva a confronto due diversi modi di accostarsi alla religione: idealista quella di Haring, che vedeva in Gesù «il ragazzo della porta accanto», ben più tradizionale quella di Warhol, che lo portava a vivere con una certa preoccupazione il suo rapporto con il mondo magico della superstizione.

Il suo timore di offendere Dio era tale che nel novembre del 1967, dopo aver presentato a New York il film Imitation of Christ, al quale aveva lavorato circa un anno, lo ritirò subito dalla circolazione senza dare spiegazioni. Vedendo una relazione causa-effetto tra piccoli eventi della sua vita quotidiana e il proprio stato di salute, arrivò a scrivere sul suo diario «sono sicuro che l’altro giorno mi sono ammalato come punizione per aver urtato quella signora».

Sappiamo anche che si era affidato a un chiropratico che gli aveva suggerito di far bollire dei cristalli nell’acqua in cui cucinava l’avena, mentre un altro chiropratico aveva cercato tra i numeri di telefono che aveva in tasca le cause dei suoi malesseri. Viveva tuttavia queste pratiche superstiziose con una certa inquietudine, tant’è che, come ricorda Wayne Koestenbaum nella biografia a lui dedicata nel 2001, fu rincuorato nello scoprire che l’uso dei cristalli non era in conflitto con il cristianesimo.

Fëodor Dostoevskij, che a ventisette anni si ritrovò dinanzi a un plotone d’esecuzione da cui si salvò per la grazia concessa dallo zar ai condannati a dimostrazione della sua benevolenza, da quel momento cambiò il suo modo di rapportarsi all’esistenza. Così è stato anche per Andy Warhol dopo quel maledetto 3 giugno del 1968 in cui si trovò puntata contro la calibro 32 automatica che la ventottenne Valerie Solanas aveva comprato per ucciderlo. Femminista radicale, afflitta da schizofrenia paranoide, Solanas era l’autrice di Scum (feccia), il manifesto di un mai nato movimento di cui rimase unica esponente, che mirava allo smantellamento di una società dominata dai maschi. Solanas vide in Warhol colui che più di ogni altro rappresentava in ambito artistico il sistema dominante dei maschi che voleva distruggere.

A quel tempo la Factory, che si trovava al secondo piano di un edificio di Union Square, era un porto di mare. Vi si accedeva dall’ascensore che si apriva direttamente nel grande spazio in cui Warhol, oltre a lavorare alle sue tele e ad allestire set fotografici, disegnava vestiti, progettava grafica pubblicitaria, copertine di vinili, film, spettacoli teatrali e musicali. In tanti si presentavano senza essere stati invitati e Warhol si era ritrovato a doversi liberare di aspiranti attori, di artisti scontenti e, peggio ancora, di fricchettoni dai comportamenti alterati dall’assunzione di droghe che avevano perso ogni freno inibitorio. Qualcuno, rancoroso per le aspettative deluse, si era spinto a minacciarlo. Tra questi c’era per l’appunto anche Valerie Solanas, alla quale Warhol aveva affidato una parte nel film I, a man (Io, un uomo), ma alla quale non aveva mai dato una risposta su un copione che lei gli aveva sottoposto per trarne un film intitolato Up your ass (In culo a te).

Quel pomeriggio del 1968 Valerie si presentò alla Factory intrufolandosi nell’ascensore insieme a uno degli assistenti di Warhol. Andy non si aspettava di trovarsela davanti e la liquidò con poche parole andando alla sua scrivania per rispondere al telefono. Attirato dalle persone un po’ folli perché creative, le aveva ritenute (fino a quel momento) capaci di far del male solo a sé stesse, per questo non si curò molto della sua presenza. Valerie gli si avvicinò ed estrasse la pistola da un sacchetto di carta. Warhol capì cosa stava per accadere, la implorò di non sparare. Lei fece fuoco due volte. Colpito, cercò riparo sotto la scrivania dove lo raggiunse un terzo colpo, quello che avrebbe dovuto finirlo. Assistettero atterriti alla scena Mario Amaya e Fred Hughes, rispettivamente il compagno e il manager di Warhol. Convinta di aver ucciso Warhol, Valerie indirizzò l’arma verso Amaya e sparò ancora colpendolo a un fianco. Puntò poi la pistola contro Hughes. Anche lui come Warhol la supplicò di non sparare. Lei tentennò, indietreggiò, ma una volta vicina all’ascensore premette il grilletto. L’arma si inceppò e lei fuggì.

In ospedale Warhol venne dichiarato clinicamente morto. I proiettili gli avevano perforato i polmoni, l’esofago, la milza e il fegato. Sarà un medico di origine italiana a capo dell’emergenza del Columbus Hospital, Giuseppe Rossi, a tentare il possibile in sala operatoria e a riuscire a salvarlo.

Se è vero che in situazioni come queste ti passano davanti agli occhi i momenti più salienti della vita, Warhol si sarà rivisto bambino a Pittsburgh nella chiesa cattolica bizantina di St. John Chrysostom. Quella chiesa, fondata da emigrati devoti provenienti dalla regione transcarpatica nell'Europa orientale, era frequentata dalla famiglia Warhola che proprio a Pittsburgh era giunta da una piccola cittadina oggi al confine tra Slovacchia, Romania e Polonia.

Chissà che impressione deve aver fatto al piccolo Andy trovarsi con la madre in quella chiesa dinanzi alla iconostasi, la parete di icone di diverse dimensioni i cui soggetti, in primo piano su un luminoso sfondo monocromatico risaltano netti perché li si possa vedere anche da lontano. Con la loro essenzialità e ripetitività seriale mantenuta per secoli, le icone, contrariamente alla pittura italiana o fiamminga coeva, concentrata sui dettagli come il drappeggio, la qualità delle stoffe o sull’espressione dei volti, avrebbero lasciato il segno nell’immaginario di quel bambino da tutti ricordato come timido e anche un po’ impacciato. Nessuno avrebbe immaginato che sarebbe divenuto il famoso autore di ritratti caratterizzati da soggetti in primo piano, perlopiù frontali, subito riconoscibili anche da lontano, dai dettagli ridotti ai minimi termini e dai colori netti. Lo stile di uno dei protagonisti più rappresentativi dell’arte occidentale moderna affonda dunque le sue radici in una delle espressioni più significative dell’arte bizantina e dell’est europeo: l’icona. Questo riferimento è stato rimarcato dallo stesso Warhol nei ritratti della prima metà degli anni Sessanta di Marilyn, Jackie o Marlon Brando, raffigurati (santificati) in primo piano su uno sfondo oro.

Chissà se in quella manciata di secondi in cui si è ritrovato la pistola di Valerie puntata contro, Andy si sarà visto bambino nella casa di Pittsburgh a osservare con occhi amorevoli la madre mentre colora a matita vecchie fotografie di famiglia in bianco e nero (ce se sono alcune esposte nel museo a lui dedicato a Medzilaborce, una cittadina slovacca non distante dal luogo d’origine della sua famiglia), oppure piangere ancora quattordicenne la morte del padre. Avrà rivissuto lo strappo del suo trasferimento nel 1949 da Pittsburgh a New York. Aveva ventuno anni e stava già perdendo i capelli, un piccolo trauma che accentuerà la sua timidezza e, incredibile a dirsi, la difficoltà a relazionarsi con gli altri.

Non è da escludere che Warhol abbia pensato di essersi miracolosamente salvato grazie alle preghiere che quella mattina, come ogni giorno, aveva recitato con la madre prima di uscire di casa. Di quelle ferite avvertì per tutta la vita le conseguenze sia fisiche sia psicologiche. Da allora, giurano quanti lo hanno conosciuto, Warhol non è stato più lo stesso. Ha cominciato a diffidare degli altri, era sempre all’erta come se dovesse difendersi da un pericolo imminente. Solanas rivendicò orgogliosa il suo gesto, ma grazie al rifiuto di Warhol di deporre contro di lei, fu condannata a soli tre anni di carcere per tentato omicidio, aggressione e detenzione abusiva d’arma da fuoco. Warhol non la perdonò, ma non volle infierire.

Le biografie di Warhol si susseguono. A quelle di Victor Bockris, (1989) e di Wayne Koestembaum (2001) si aggiunge adesso quella di Blake Gopnik, spacciata per «la biografia definitiva», un po’ come si fa per lanciare l’ennesimo best off di una rock band di successo. La caccia allo scoop non si è mai arrestata. Qualche perla qui è là però affiora in altri libri di cui non è il protagonista. Racconta di Warhol John Giorno nella sua autobiografia appena pubblicata negli Usa con il titolo Great Demon Kings: A Memoir of Poetry, Sex, Art, Death, and Enlightenment. Poeta underground italoamericano (la famiglia era originaria della provincia di Matera) Giorno è stato un innovatore nel modo di presentare la poesia al pubblico, tanto che le sue letture erano considerate delle vere e proprie performance. Nel suo libro Giorno, che di Warhol è stato il fidanzato tra il 1963 e il 1964 (dopo di lui lo è stato anche di Robert Rauschenberg e dopo ancora di Jasper Johns) afferma di essere stato non solo la prima “superstar” di Warhol, ma anche la prima superstar di cui Warhol si è sbarazzato, come avrebbe del resto fatto «con sadismo e crudeltà» con altri attori coinvolti nei suoi film, che «sfruttava ed eliminava».

Giorno non nasconde l’inquietudine e la sofferenza provata quando Warhol smise di rispondere alle sue telefonate. Morto nell’ottobre dell’anno scorso, Giorno divenne noto nella scena newyorkese per aver recitato (si fa per dire) nel 1963 nel film di Warhol Sleep, di cui era l’unico attore. Mentre dormiva, la cinepresa di Warhol ha ripreso diverse parti del suo corpo. La durata del film, cinque ore e venti minuti di immagini in bianco e nero fisse, silenziose, ripetitive e ripetute che includono anche i fotogrammi finali vuoti delle bobine, mette a dura prova gli spettatori. Ma Warhol era già Warhol e quel film fece di Giorno, che allora per vivere lavorava a Wall Street, una star. Per quanto sia stato un poeta apprezzato, per quanto abbia collaborato con poeti e scrittori del calibro di Allen Ginsberg, William Burroughs, Charles Bukowski e sia entrato in sala di registrazione per prestare la sua voce e i suoi versi a musicisti come Frank Zappa, Laurie Anderson, i Sonic Youth, quando si parla di lui si finisce per ricordarlo soprattutto per il ruolo in Sleep.

Supposto che le affermazioni di Giorno siano veritiere, sarebbe riduttivo pensare a Warhol come a un uomo cinico, crudele, opportunista. Altre testimonianze sulla sua vita privata, tenuta a lungo gelosamente nascosta, stridono con questa descrizione e aprono altri scenari interpretativi del suo lavoro.

© Riproduzione riservata