Con un certificato si può vantare la proprietà su “oggetti digitali” che hanno innumerevoli copie. Non è l’avere che conta, ma il poter dire: «Questo è mio». C’è un istinto profondo dietro questa apparente insensatezza

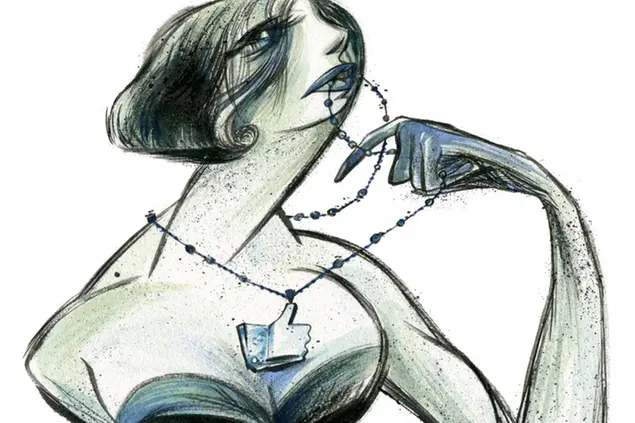

- La rappresentazione classica della vanità è statica. Per esempio una persona che si guarda allo specchio e osserva, con compiacimento, la propria immagine riflessa.

- La vanità però può anche essere vista come una funzione che trasforma l’avere in essere. Possedere qualcosa e dunque poter dire di possederlo. Assumere un’identità, l’identità del proprietario. Identificarsi, darsi una dimensione esistenziale. Ed essere visti dagli altri.

- Nella vanità l’avere e l’essere si confondono. Forme di ostentazione che possono diventare merce di scambio, ma che soprattutto permettono un arricchimento dell’immagine pubblica.

Facciamo un gioco. Immaginiamo un gruppo di persone, molte persone. Decine, centinaia, migliaia, milioni, anzi l’umanità intera. E immaginiamo un oggetto, non importa quale, per esempio un braccialetto. Bellissimo. Il braccialetto più bello del mondo. In realtà la bellezza è irrilevante ai fini del gioco, ma in fondo perché rinunciarci, visto che stiamo costruendo una fantasia.

Di questo braccialetto esiste, per ragioni che non ci interessa esplorare, un numero potenzialmente infinito di copie identiche. È come se un’entità misteriosa producesse, dal nulla e di continuo, braccialetti bellissimi e uguali in tutto e per tutto. Ciascun abitante della Terra, se vuole, può riceverne uno, ma anche due, tre, quanti ne desidera. Può averli gratis. E il valore commerciale del braccialetto, per forza di cose, è zero. Nessuno può sperare di rivendere la propria “copia” in cambio di denaro.

Immaginiamo anche che ognuno possa fare ciò che vuole con il braccialetto che ha ricevuto, e che non esistano regole particolari intorno alla salvaguardia dell’oggetto. L’oggetto non ha alcuna, per così dire, sacralità. Possiamo decidere di tenerlo, di buttarlo, di passarlo ad altri. Possiamo modificarlo, distruggerlo. Il braccialetto rientra nella piena disponibilità di chi lo porta. Nessuno ci chiederà mai conto della sua sorte. L’unico limite – la regola del gioco, se vogliamo – è che ai partecipanti non è consentito dire: «Questo è il mio braccialetto». I comportamenti ammessi sono, cioè, coincidenti con quelli della proprietà (ho un oggetto e lo uso come credo), ma non posso dire «mi appartiene». Non posso vantarmi di possedere. Questa regola del gioco è in realtà poco limitante. Perché mai dovrei avere il desiderio di vantarmi per qualcosa che hanno tutti, e che possono avere tutti, senza limiti e senza costi?

Modifichiamo ora il gioco leggermente. Fra questi braccialetti ce n’è uno speciale. Uno e basta. È in tutto e per tutto identico agli altri, ma con una piccola differenza. Permette di dichiarare la proprietà del braccialetto. La persona che lo possiede può dire, a differenza di tutti gli altri esseri umani, «il braccialetto è mio». Non solo. Può dire «il braccialetto in sé, in astratto, questa forma ideale è mia. Tutti gli altri abitanti della Terra possono indossare le loro copie e fare quello che vogliono, io stesso posso indossare la mia copia e fare quello che voglio, ma solo io posso dirmi proprietario». Questo avviene perché il braccialetto speciale contiene un dettaglio invisibile (immaginiamo qualcosa di rilevabile con mezzi tecnici, ma non dall’occhio umano) che lo identifica come unico. Nonostante sia davvero, in apparenza, identico agli altri.

La domanda è: questo braccialetto diverso ha un valore economico superiore a quello degli altri, cioè superiore a zero? La sola differenza è che può essere riconosciuto come unico (tramite mezzi tecnici) e come conseguenza ci dà la possibilità (unici al mondo) di dire «è mio, e così è mia la sua forma astratta». Ci dà la possibilità di alzarci in piedi e affermare la proprietà. Tutto qui. Questa possibilità attribuisce un valore superiore all’oggetto? Chi lo possiede potrà rivenderlo ricavandone dei soldi? E questi soldi cosa rappresentano?

Oltre la proprietà

Di primo acchito potremmo pensare che, se qualcuno riuscisse a rivendere il braccialetto speciale a un prezzo superiore a zero, i soldi ricavati rappresenterebbero il valore della proprietà. Visto che il braccialetto speciale permette di dire «è mio», il suo eventuale valore economico rappresenterà il valore economico della proprietà. Eppure anche i braccialetti non speciali, gli altri, permettono di comportarsi da proprietari, da qualsiasi punto di vista. Permettono di fare quello che si vuole con il “proprio” braccialetto. Con l’unica regola di non poter dire «è mio». Forse allora non dobbiamo parlare di valore della proprietà, ma di qualcosa di più sottile, di qualcosa che, sì, è contenuto nel concetto di proprietà, ma non lo esaurisce. Il braccialetto speciale dà la possibilità di dichiararsi proprietari dell’oggetto. Di dichiararsi tali di fronte agli altri. Il valore del braccialetto speciale, dunque, non è il valore della proprietà. È il valore della vanità. E a quanto può ammontare il valore della vanità? L’umanità sa essere imprevedibile quando si tratta di presunzione, ma è difficile certo pensare che questo braccialetto, sostanzialmente identico a infinite altre copie, possa valere più di tanto.

Usciamo ora da questa fantasia, ammesso che sia una fantasia. Spostiamoci nel passato, un passato recente. Quindici anni fa Jack Dorsey, il fondatore di Twitter, scrisse il primo tweet della storia, in cui diceva che stava mettendo in piedi per l’appunto Twitter, la sua creatura, aprendo le danze con il suo account. Il tweet era: «Just setting up my twttr». Proprio così, minuscolo, con la parola Twitter contratta, priva di vocali. L’equivalente di una prova microfono, di un “eccomi qua, eccoci qua”. Giorni fa questo tweet che non riempie neppure una riga, ma che comunque è il primo mai scritto, e che sicuramente ha un valore sentimentale nella storia della tecnologia, è stato venduto all’asta per 2,9 milioni di dollari. La domanda giusta da farsi, la prima almeno, è questa: ma in che senso è stato venduto?

Stiamo parlando di una sequenza di lettere scritte su un social. Di qualcosa che chiunque può vedere in qualsiasi momento. Se cercate su Google “Jack Dorsey first tweet”, cioè il primo tweet di Dorsey, lo trovate immediatamente, potete ammirarlo, apprezzarne l’essenza, l’apparenza, potete meditare per ore osservandolo, potete fare uno screenshot e salvarlo sul vostro computer, stamparlo e costruirci un aeroplanino. Non potete dire «il tweet è di mia proprietà», questo no. Del resto, perché dovrebbe interessarvi dire «il tweet è di mia proprietà»? E invece.

Per vendere il tweet naturalmente è stato necessario creare la possibilità di dichiararne la proprietà. Creare, insomma, una forma di certificato, un sistema per dare valore legale alla proprietà e individuare in maniera indiscutibile “l’oggetto” e il proprietario. Questo sistema si chiama Non fungible token. Token inteso come contromarca, contrassegno, gettone. “Non fungible” cioè non intercambiabile, unico. Si tratta di un contrassegno digitale che identifica univocamente un oggetto digitale (in questo caso il primo tweet della storia, ma potrebbe essere un’immagine, un frammento audio o video o altro). Se fino a qualche tempo fa non era possibile identificare come unico un oggetto digitale, identificarlo con certezza e dunque con valore legale, e neppure era considerata una necessità farlo, oggi è possibile grazie allo sviluppo delle tecnologie che animano, anche, il mercato delle criptovalute (bitcoin ma non solo). Il fenomeno non è di piccole dimensioni, dal momento che interessa persino (via via in modo significativo) il mercato dell’arte.

Avere e essere

È recente la notizia di quell’opera d’arte digitale venduta da Christie’s per 69 milioni di dollari. Una collezione di immagini digitali che tutti noi possiamo trattare come nostra, semplicemente cercandola e guardandola su internet. Non un dipinto fisico, non un quadro che porta con sé il peso della storia ed è irriproducibile e unico (al massimo falsificabile). Ma un oggetto digitale che per natura è infinitamente replicabile e perciò ampiamente disponibile. Lo sviluppo di certe tecnologie, ma anche della mentalità che dà vita a certe tecnologie, ha creato una possibilità economica che prima non esisteva. La possibilità di dichiararsi proprietari di oggetti digitali che nei fatti continuano a essere, però, accessibili a tutti. La possibilità, dunque, non tanto di comportarsi da proprietari, quanto di vantare la proprietà. Ricollegandoci alla fantasia iniziale, quella del braccialetto, possiamo dire che il valore al quale è venduto un non fungible token è il valore della vanità. Milioni di dollari di vanità, nel caso del primo tweet o delle opere d’arte. Milioni di dollari solo per poter dire «è mio».

La rappresentazione classica della vanità è statica. Per esempio una persona che si guarda allo specchio e osserva, con compiacimento, la propria immagine riflessa. La vanità però può anche essere vista come una funzione che trasforma l’avere in essere. Possedere qualcosa e dunque poter dire di possederlo. Assumere un’identità, l’identità del proprietario. Identificarsi, darsi una dimensione esistenziale. Ed essere visti dagli altri. Una grossa somma di denaro, spesa per poter dichiarare di possedere qualcosa di sfuggente come un oggetto infinitamente replicabile, è di certo una notizia. Attira l’attenzione.

Nella vanità l’avere e l’essere si confondono. Oggi più che mai, sembra. Forme di ostentazione che possono diventare merce di scambio, ma che soprattutto permettono un arricchimento dell’immagine pubblica e, come conseguenza, una sensazione di approfondimento dell’essere. Un approfondimento apparente oppure no, questo lo lascio al giudizio di ognuno.

Una domanda interessante, forse, è questa: un’epoca storica si caratterizza anche per le cose per cui riteniamo opportuno essere vanitosi? Se la risposta è sì, per cosa desideriamo essere vanitosi, oggi? Per qualcosa che appare a prima vista insensato, per esempio il fatto di pagare cifre elevatissime per possedere un oggetto che tutti possono vedere e usare senza limiti? Come sempre, possiamo scegliere di liquidare la questione illudendoci che anneghi nella sua presunta insensatezza.

© Riproduzione riservata