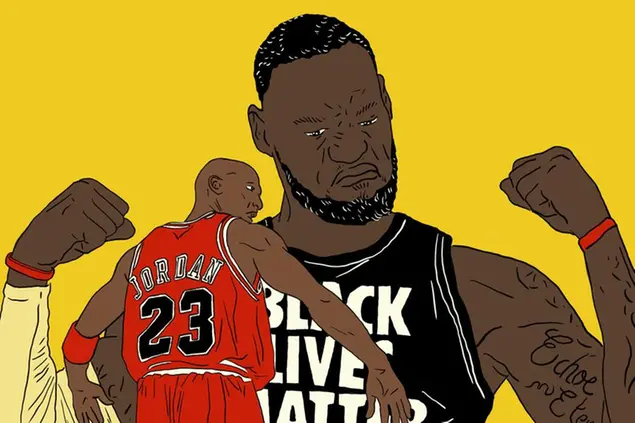

Nelle finali fra Los Angeles e Miami c’è in ballo la gloria di LeBron James, che ha lanciato una guerra al mondo intero per raggiungere l’irraggiungibile Jordan. Ma c’è di più. La stagione segnata dalla pandemia contiene le ferite razziali, lo scontro con la Cina, i soldi, la morte, Netflix e Trump

- La Nba è prima di qualsiasi altra cosa un insieme di storie. Le Finals fra Los Angeles Lakers e Miami Heat arrivano al culmine di una stagione in cui le la lega è stata al centro dello scontro fra Stati Uniti e Cina e delle proteste di Black Lives matter.

- La storia delle storie negli ultimi quindici anni è quella di LeBron James, il prescelto, che ha ingaggiato una guerra sportiva e psicologica con il mondo per raggiungere le vette toccate da Michael Jordan.

- La morte di Kobe Bryant è l’altro evento fondamentale della stagione. Per Los Angeles non c’è solo in ballo la gloria intergenerazionale di LeBron ma anche la celebrazione di uno dei più grandi di sempre, morto troppo presto.