- Il Capitale non vuole che si parli di Dominio, il nuovo libro di Marco D’Eramo. Il Capitale non vuole che si parli male di lui, e impedisce che si crei, intorno a un libro così urgente, il dibattito pubblico che la sua importanza meriterebbe.

- Dopo Il capitalismo della sorveglianza di Soshanna Zuboff, Dominio è infatti un lavoro decisivo, e che ha già tutte le caratteristiche di un testo capitale nel suo scopo: fornire un quadro d’insieme sullo stato dell’arte nell’ambito della lotta di classe oggi.

- Dominio ha una tesi: una rivoluzione è in atto. Ma non è quella che pensiamo noi. È il Capitale che sta sferrando un’offensiva contro le resistenze dal “basso”.

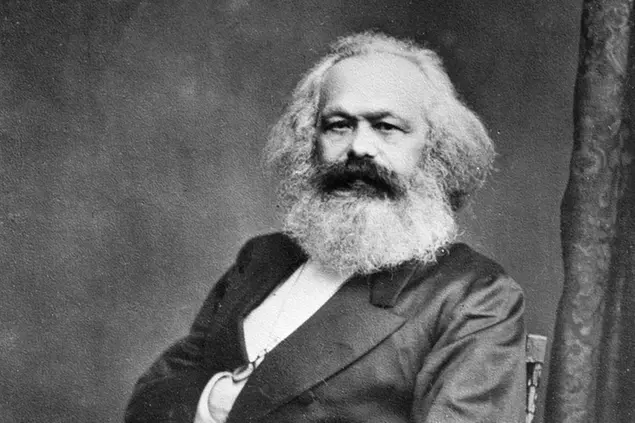

Il Capitale non vuole che si parli di Dominio, il nuovo libro di Marco D’Eramo. Il Capitale – rigorosamente in maiuscola, come si deve al Nemico – non vuole che si parli male di lui, e impedisce che si crei, intorno a un libro così urgente, il dibattito pubblico che la sua importanza meriterebbe. Dopo Il capitalismo della sorveglianza di Soshanna Zuboff, Dominio è infatti un lavoro decisivo, un libro che pesa e che serve, e che ha già tutte le caratteristiche di un testo capitale nel suo scopo: fornire un quadro d’insieme sullo stato dell’arte nell’ambito della lotta di classe oggi. Che non è armamentario concettuale da circolo operaio, ma il principio dinamico del (nostro) mondo, sommato alla congiura del silenzio che lo avvolge.

Dominio ha una tesi: una rivoluzione è in atto. Ma non è quella che pensiamo noi. Ci siamo talmente abituati a immaginare la rivoluzione come un movimento dal basso verso l’alto, dal popolo verso il potere, che non ci stiamo rendendo conto che oggi la rivoluzione sta avvenendo nel senso opposto: è il Capitale che sta sferrando (e non da ieri, ma dal secondo dopoguerra) un’offensiva senza precedenti contro le resistenze del “basso”. Un attacco che avviene a tutti i livelli: economico, finanziario, politico, sociale e culturale. E questo è il momento dell’escalation. Siamo nel mezzo di un conflitto: intorno a noi le macerie si allargano, morti e feriti quasi non riusciamo più a contarli. Eppure non ne parliamo mai: continuiamo a non saper chiamare le cose col loro nome, a muoverci su battaglie laterali e concetti fragili. Il nostro apparato filosofico è privo di qualsiasi difesa immunitaria, rendendoci incapaci di qualsiasi discorso strutturale: ci manca una lingua capace di parlare il disastro che abbiamo davanti.

La lingua giusta

D’Eramo rimette in campo questa lingua: parla di lotta di classe, di potenti e di sudditi, di ricchi e di poveri, di classi dominanti e di classi subalterne, nella convinzione ferrea che la più efficace chiave di lettura del nostro tempo stia in questi concetti. Se c’è un merito in questo libro, è innanzitutto quello di spezzare un tabù: mettere al centro del discorso, linguisticamente e concettualmente, il problema di classe come epicentro dell’orizzonte culturale e politico.

Questa carenza della lingua rispetto a certi problemi è, com’è ovvio, un elemento della guerra stessa: un successo di quelli a cui giova che di loro non si parli. Capitalismo e lotta di classe sono diventati, da tempo, concetti irricevibili: a portarli nel dibattito pubblico si rischia il ridicolo. Il cuore del problema è lì dove nessuno parla. Il dominio dei ricchi sui poveri: ecco l’osceno del nostro tempo.

Ripercorrere la storia di questa dominio, come fa D’Eramo, ha i tratti di una via crucis disperante, una descensus ad inferos di cui la nostra epoca – soprattutto dopo l’esplosione della pandemia – sembra diventato lo stadio terminale e, nel contempo, l’esperimento più estremo.

Pensiero e azione

Forse è anche per questo che la terrificante macelleria sociale degli ultimi decenni non è quasi mai stata accompagnata da reazioni violente: non solo per una diffusa sensazione di disperante paralisi e scoraggiamento; non solo per una classe intellettuale mediocre e salottiera; non solo per l’ormai cronico stato d’abbandono in cui la sinistra ha lasciato gli ultimi; non solo per una cancellazione progressiva e sistematica di ogni dimensione comunitaria della società – ma anche perché dove manca una lingua, manca il pensiero; e dove manca il pensiero, manca anche l’azione. Quel senso di solitudine e di sconfitta che ci attraversa inizia (e, forse, finisce) in un terrificante vuoto culturale.

Il secondo aspetto decisivo messo in luce da D’Eramo è la sparizione della categoria del conflitto. A furia di proclamare la pace come la condizione insindacabile di ogni problema politico, abbiamo perso ogni nozione di lotta. Ha scritto Edoardo Sanguineti: «Vedo che oggi si rinuncia a parlare di proletariato. Credo invece che non ci sia nulla da vergognarsi a riproporre la questione. È il segreto di pulcinella: il proletariato esiste. Oggi i proletari sono pure gli ingegneri, i laureati, i lavoratori precari, i pensionati. Poi c’è il sottoproletariato, che ha problemi di sopravvivenza e al quale la destra propone con successo un libro dei sogni. È un male che la coscienza di classe sia lasciata a destra mentre la sinistra via via si sproletarizza. Bisogna restaurare l’odio di classe, perché loro ci odiano e noi dobbiamo ricambiare. Loro fanno la lotta di classe, perché chi lavora non deve farla?».

Evitare il caos

Era il 2007 quando Sanguineti scriveva queste parole. Oggi quel processo sembra arrivato al suo culmine. Ogni movimento conflittuale, ogni serio tentativo di ribellione dal basso, negli Usa come in Europa, è stato prima violentemente disperso e poi altrettanto violentemente e rapidamente criminalizzato. La nostra immagine di sommossa è fatta di macchine bruciate e vetrine infrante: il quadro di un disordine da evitare a tutti i costi, che ha avuto nei fatti di Genova 2001 il suo big bang comunicativo. Non esiste immagine di rivolta positiva; l’unica sommossa poetica è il ’68: ovvero la rivolta della generazione che oggi è classe dirigente. Il messaggio oggi è: ingoiare tutto, altrimenti è il caos. Ma soprattutto: il quadro categoriale in cui siamo immersi respinge il concetto stesso di lotta, perché non c’è più nessuno contro cui lottare. Siamo dalla stessa parte – il nemico non c’è, perché siamo tutti capitalisti: «Siamo tutti proprietari, dal bracciante messicano al minatore nero sudafricano al banchiere di Wall Street. Ma di cosa esattamente siamo proprietari, quando per esempio non possediamo denaro né oggetti materiali? Siamo proprietari di noi stessi: cioè noi stessi costituiamo il nostro proprio capitale. Ognuno è proprietario di sé, cioè del proprio capitale umano (...) Non c’è più sfruttamento del lavoratore da parte del capitalista, ma c’è autosfruttamento del lavoratore-capitalista-di-sé. Tutte le categorie concettuali tradizionali, come sfruttamento e alienazione, vengono meno e la loro cancellazione mina alla base, teoricamente, il movimento operaio, la cui sconfitta va ben al di là della contingenza storica dovuta alla scomparsa dei partiti e dei sindacati. È una sconfitta teorica e concettuale, perché in questa nuova visione dell’economia il lavoro diventa un reddito da capitale. In Spagna si diceva un tempo todos caballeros, ora nel migliore dei mercati possibili si dice todos capitalistas! La lotta di classe non c’è più, semplicemente perché non ci sono due classi diverse, ci sono solo capitalisti».

Non c’è spazio neanche per pensarlo, il conflitto, perché in fondo siamo tutti competitor della stessa gara: non abbiamo compagni perché sono tutti avversari. Anche il lavoratore sfruttato è un piccolo capitalista: così che il capitalista, al cui status il lavoratore aspira nell’illusione di poter diventare come lui, da nemico di classe si trasforma in modello: una semidivinità da seguire, imitare, magari insultare in quell’altare votivo che è il mondo social. Lì si consuma la preghiera, si spengono i furori, si vanifica l’azione. La struttura di un mondo pensato così non può mai e poi mai venir messa in discussione nei suoi fondamenti, com’è tipico dei regimi o delle teocrazie.

Il salto di specie

È un segno, l’ennesimo, che forse il neoliberismo ha già vinto. Indebitamento dei governi, ricatto alle politiche sociali, privatizzazione degli stati, finanziarizzazione delle economie, standardizzazione del lavoro, demolizione dello stato sociale, imposizione della flessibilità, speculazione immobiliare, il dilagare dei nuovi monopoli privati – sono tutti gradini di un processo strategico che fa impressione, qui, leggere in ordine storico: sono i momenti di un già molto avanzato processo di conquista.

Come tutte le dominazioni vincenti, ora il capitalismo cambia forma: diventa smart, tecnologico, amante dei diritti, virtualmente e ambiguamente progressista. D’Eramo lo documenta benissimo: il capitalismo ha effettuato un salto di specie. È più ambiguo e dinamico, più fluido e moderno, privo – nella nostra versione occidentale – di quelle classiche prerogative dell’Oppressore a cui ci ha abituato l’iconografia novecentesca. E oggi, nel panorama mondiale, fronteggia la sua opzione antidemocratica, quella cinese, in una nuova versione di guerra fredda dove però i due blocchi sono declinazioni dello stesso tema: due forme di capitalismo che si fingono alternative, mentre è sempre lo stesso attore che fa tutte le parti in commedia, riempie tutto lo spazio dello schermo, senza lasciare vuoti.

«È più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo» ha scritto Mark Fisher. È così: il capitalismo ha colonizzato lo spazio dell’immaginario cercando di occupare tutte le fessure. Come ha scritto Roland Barthes: «Il tempo che fa, il crimine che viene giudicato, il matrimonio per cui ci si commuove, la cucina che si sogna, il vestito che s’indossa, tutto nella nostra vita quotidiana è tributario della rappresentazione che il capitale si fa e ci fa dei rapporti dell’uomo e del mondo». Il Mercato è nel cervello: ed è innanzitutto da lì che bisogna toglierlo. Se esiste ancora un’utopia socialista, è dalla lotta per le menti e nelle menti che deve cominciare. Una nuova politica culturale: ecco il primo spazio della lotta. Espropriare i cervelli dalla proprietà dei padroni, collettivizzarli e restituirli alla comunità; produrre altri scenari possibili, diversi dai modelli del dominio; creare un altro immaginario e altre visioni, allargare la frontiera del possibile. Forse è questa l’alternativa più ragionevole alla fine del mondo: lavorare per immaginare le sue alternative.

Marco D’Eramo è autore del libro Dominio – La guerra invisibile dei potenti contro i sudditi, edito da Feltrinelli

© Riproduzione riservata