- Questo è un nuovo numero di Cose da maschi, la newsletter di Domani su nuovi e antichi paradigmi di genere.

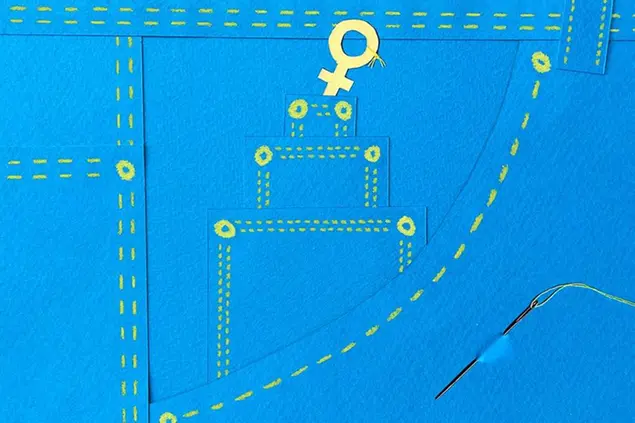

- A partire dalla storia di un accessorio introverso, invece che estroflesso, come le tasche – dalla moda della Venezia dal Quattrocento raccontata dal cugino di Tiziano alla maschilità bonaria e istruttiva di Doraemon, il gatto spaziale dei cartoni giapponesi – vorrei immaginare una maschilità marsupiale: capiente, introflessa, accogliente.

- Clicca qui per iscriverti gratuitamente alla newsletter in arrivo ogni mercoledì pomeriggio e segui tutti i contenuti di Cose da maschi.

A trent’anni, di colpo, ho smesso di fumare sigarette vere. Penso di esserci riuscito, dopo oltre tre lustri di Lucky Strike e American Spirit azzurre, perché avevo appena traslocato dalla campagna del New Jersey al centro di Filadelfia. Per la prima volta nella mia vita non abitavo al piano terra e, all’improvviso, mi scoprivo non abbastanza accanito da scendere ogni tre quarti d’ora nel cortile condominiale per brevi pause intirizzite.

Mi recai perciò al 7-Eleven (una specie di bazaar americano aperto a tutte le ore) e comprai una sigaretta elettronica che avevo visto in mano ai miei studenti più chic di Princeton, quelli che raccomandavo per il dottorato e per le borse di studio in Europa.

Le sigarette elettroniche d’oggi le puoi fumare anche in casa. La mia, ormai, la fumo persino (ma non ditelo al Provost della mia università) nel mio studio in facoltà, perché sbuffa un vapore che non lascia tracce odorose, non produce ceneri né mozziconi, non dà fastidio a nessuno. Oltre a mutare il mio corpo, il mio respiro, il mio olfatto, quel passaggio dal fuoco di tabacco alle nuvole elettroniche ha alterato profondamente l’economia della mia dipendenza: non più accendini ma caricatori usb sempre con me, non più scorte voluminose nel cassetto della cucina ma agili cartucce ripiene di liquidi ai sali di nicotina. Non più, soprattutto, ingombranti pacchetti, ma uno snello parallelepipedo di metallo, facilissimo da perdere.

Tale epocale cambio d’oggetto-totem mi ha fatto scoprire un recondito alveo in quasi tutti i miei pantaloni: un dettaglio prima del tutto ignorato e all’improvviso utile – anzi, cruciale. Avete presente quella ulteriore tasca sottile all’interno della tasca davanti dei jeans: la meta-tasca destra subito sotto la cintola? Ecco.

Tasche vs. borse

Quando indosso pantaloni più formali, senza la tasca-di-tasca guaina della sigaretta elettronica (non so dire quale fosse la sua reale funzione originaria, non l’ho mai usata per altro), mi domando come si organizzi chi indossa gonne, vestiti o leggings se vuole avere a portata di mano oggetti troppo piccoli o troppo fragili per altri più ampi, scorporati ripostigli indossabili.

Ricordo che, nella mia vita di fumatore, capii improvvisamente il senso della differenza tra pacchetti morbidi e pacchetti duri alla fine del liceo, quando passai dallo zaino solito a una più speciale borsa a tracolla (un po’ da femmina?) che mi faceva sentire più ricercato, più adulto – una lunga sacca nera, con la stampa di Jack Skeleton, che andava assai tra gli alternativi vagamente gotici con aspirazioni androgine della Roma adolescente patita di tormentati blog su Splinder pre-social-network d’allora.

Pendente sul fianco, la nuova borsa mi invitava a scaricare in lei il contenuto delle mie tasche prima quotidianamente straboccanti, facendomi più leggero e smilzo. Ma in quel ricettacolo penzolante, che rese inservibili i pantaloni bracaloni da zecca e mi riportò alle sottigliezze di quando non dovevo portarmi appresso granché, i miei pacchetti morbidi si slabbravano e perdevano sigarette, che si spezzavano contro le chiavi del motorino e le altre cianfrusaglie, riempiendomi i libri e la scorza in plastica del Nokia 3310 di fili di tabacco.

Si trattava, appresi così, di una differenza di genere: i pacchetti morbidi sono da tasca, dunque da maschi, mentre quelli duri sono da borsa, dunque da donna. Perché le ragazze portano la borsa, in cui i ragazzi – quando si va a ballare o in giro per locali – chiedono loro magari di custodire portafogli e chiavi, al fine di sgonfiare le loro tasche da maschi.

Questa, da che ho memoria, è la divisione standard delle custodie, interrotta dalle minime trasgressioni delle donne coi jeans abbastanza larghi da contenere, in tasca, oggetti utili, e dagli uomini che, come me a diciassette anni (e poi per sempre), abbracciano la comodità di una borsa, di un tascapane, di una cartella-di un borsello, come cantavano Elio e le Storie Tese in un’indimenticabile ballata canzonatoria.

L’accessorio negativo

È curioso che la fallica, protrusa borsa serva a segnalare la propria femminilità mentre la tasca, così ovviamente vaginale, sia funzionale alla performance del maschio dalle mani libere, privo di orpelli, che cammina con le mani in tasca appunto, per mostrarsi indisponibile e introverso, o nelle tasche cala i pollici per fare il galletto, o ancora tiene solo il pollice fuori dalla tasca di dietro, sentendosi disinvolto.

Sono tutti gesti maschili quelli che si fanno con le tasche, anche quando li esibisce chi maschio non è. E infatti molti pantaloni e giacche pensati per corpi di donna presentano tasche fittizie, che servono solo per i gesti: sono chiuse da una cucitura stretta, sono troppo aderenti per contenere alcunché, sono simulacri di tasche.

E dire che tasche e borse sono state, in origine, lo stesso oggetto. Un modo antiquato per dire “ladro” è “tagliatore di borse”, perché secoli fa si portavano sacchetti appesi alla cinta per custodire denari e altre utili preziosità: gli artisti della truffa agivano in gruppo, distraendo i passanti con giocolerie ed equilibrismi che gli facevano alzare lo sguardo mentre i complici furtivamente passavano a tagliare quelle saccocce, scappando rapidi col maltolto.

Si trattava di proto-tasche, ma ovviamente anche di proto-borse. Nel suo studio su come si materializzava il genere sessuale nell’Inghilterra di quei tempi, l’anglista Will Fisher propone l’idea che certi vistosi accessori (fazzoletti, barbe, parrucche, brachette) funzionassero come esibite protesi allo scopo di caratterizzare i corpi, cui si applicavano come accenti estranei ma integrati, segnalandone l’appartenenza a uno dei due generi contemplati: maschile e femminile.

Più che marcarla o rivelarla, queste aggiunte costruivano (e costruiscono ancora) l’identità di genere, protendendosi dalle persone come oggi si protendono conchiglie e reggiseni, spalline e baffi, tacchi e unghie.

Lavorando sulla storia di un accessorio introverso, invece che estroflesso, come le tasche, la storica della moda Rebecca Unsworth ha trovato qualche difficoltà ad applicare il paradigma stabilito da Fisher: la tasca non emerge dal corpo ma vi si immerge, crea spazio invece di occuparlo, è un accessorio negativo. Unsworth però ha notato che, fino almeno al Diciottesimo secolo, nelle rappresentazioni pittoriche di abiti con tasche erano proprio quelle dei maschi a presentare decorazioni che ne segnalavano la presenza: bottoni giocosi, frange, risvolti. Come invece le descrive, nel suo trattato cinquecentesco sugli abiti, l’artista veneziano Cesare Vecellio (cugino del più celebre Tiziano), le tasche delle donne erano semmai «fori» discreti e utili, la cui «usanza» emergeva come una novità verso la fine del Quindicesimo secolo.

Il gatto spaziale

Da bambino mi incantava che i maschi adulti, nei film, estraessero dall’interno delle loro giacche, all’altezza del cuore, sorprese e valori, lettere e fiori, oggetti prima invisibili. Lo stesso faceva il mio maestro di Karate, estraendo una volta l’anno, dall’interno del suo karategi, le cinture che noialtri discepoli dimostravamo di meritare all’esame per il cambio di colore.

Non vedevo l’ora di indossare anche io cappotti con quella segreta intercapedine, che mi stupiva potesse contenere tante cose senza rivelarle in protuberanze e inestetismi – non sapevo ancora che quelle tasche interne si disegnano appunto per ospitare cose senza alterare la linea dell’abito, né che ci vuole un corpo adulto per non apparire buffi con un karategi gonfio di cinture.

A quell’epoca una tv locale di Roma trasmetteva la prima versione italiana di un classico dell’animazione giapponese: Doraemon. Egli era un gatto spaziale, sceso sulla terra per far compagnia a un bimbo di nome Guglielmo (Nobita nell’originale). Mentore più che compagno di giochi, maturo e calmo come un affettuoso maestro per nulla intimidatorio, Doraemon aveva una grande tasca sul ventre, come le femmine dei canguri. Era un maschio però, paziente e allegro, e da quella tasca estraeva formidabili gadget istruttivi ed entusiasmanti che servivano ad allenare Guglielmo alla vita, permettendogli di volare, viaggiare nel tempo, rimpicciolirsi, sparire, diventare un altro.

Quel gatto, marsupiale come gli uomini che indossano i bambini addormentati tipo zaini al rovescio (quelli che i maschilisti chiamano “il mammo”), faceva un uso dolcissimo della tasca, evolutasi dal Quattrocento come accessorio negativo maschile.

La immagino così la maschilità marsupiale a venire: capiente e non protrusa, introflessa, colma di un archivio di tascabili cose divertenti e utili agli altri, accogliente e amichevole come Doraemon.

© Riproduzione riservata