Il nuovo libro di Julia Cagé e Thomas Piketty legge la società in termini non psicologici e sentimentali. Un’analisi senza precedenti di flussi elettorali e disuguaglianze. L’attenzione per le masse e non per i leader

Si può leggere un libro usandolo per immaginarne un altro. È quello che mi è successo con Una storia del conflitto politico, l’ultimo lavoro di Julia Cagé e Thomas Piketty uscito per La nave di Teseo: un’analisi senza precedenti sui flussi elettorali e le disuguaglianze sociali in Francia dal 1789 al 2022, una sorta di trattato in movimento sulle caratteristiche dello scontro politico nell’alveo parlamentare.

Certo, a sfogliarlo non si riesce a non chiedersi perché da noi, diversamente che dalla Francia, latiti così tanto una scrittura saggistica e letteraria che abbia l’ambizione di leggere la società in termini non psicologici e sentimentali ma politici: una scrittura insomma che guardi la realtà del nostro paese non come un gioco delle parti ma come un campo di forze di classe.

Ci potremmo interrogare a lungo sul perché in Italia non ci sia niente di simile a un autore come Piketty (e ci perdoni Carlo Cottarelli): un economista-filosofo capace, nel 2014, di scrivere un testo che, senza alcuna ironia, s’intitola Il capitale nel XXI secolo e venderne quasi tre milioni di copie, confezionando la più acuta diagnosi recente sui processi di disuguaglianza sociale in Europa.

Così come non abbiamo un Didier Eribon, che prima con il suo Ritorno a Reims e ora con il bellissimo Vita, vecchiaia e morte di una donna del popolo (appena uscito per L’Orma) ha saputo illuminare meglio di chiunque altro i legami tra corpi infelici e ingiustizie sociali, fra l’individuo e il suo ecosistema di riferimento. Non ci sono un Édouard Louis, una Naomi Klein, uno Slavoj Zizek. Sarà perché, dicono alcuni, la nostra è in fondo sempre «letteratura del privato»; sarà perché non abbiamo recepito Foucault; sarà perché semplicemente c’interessa poco fare lo sforzo di trovare un linguaggio adeguato all’analisi: «poveri» è una parola offensiva; «popolo» è un concetto sovietico; «emarginati» pare un giudizio morale.

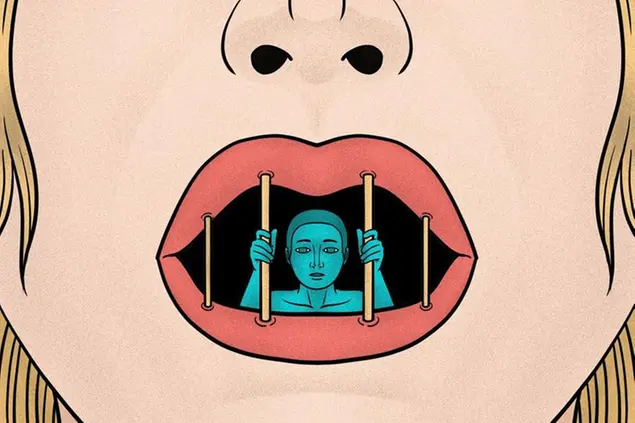

Per parlare degli sfruttati non abbiamo neanche un termine dignitoso, figuriamoci una strumentazione critica. Certo, c’è qualcosa di sommessamente classista in questa tendenza a rimuovere sistematicamente la povertà dal centro del discorso culturale; a farla sparire in un gioco delle tre carte insieme alle minoranze etniche e sessuali (che della povertà sono invece spesso sottoinsiemi); nel volerla relegare in una zona nebulosa del non-detto, limitandosi a coltivarla nell’estetizzazione del suburbio romano o napoletano, nella variante criminaloide o in quella pittoresca.

C’è insomma un’istintiva, forse involontaria ripugnanza per la Politica. Certo, mi si dirà, le cose sono più complesse. Ma il libro di Cagé/Piketty sta però lì a dimostrare che quella complessità può essere attraversata. Non starò qui a sintetizzare qui un libro di novecento pagine; mi limiterò invece a sottolineare due cose.

Non i leader ma la massa

La prima: questo è un libro che parla di politica senza quasi mai nominare i politici. Questo può apparire strano in Italia, dove spesso la storiografia politica si fa ancora col modello di Svetonio: nella fiduciosa convinzione che esistano certi (pochi) grandi uomini che guidano le masse e, talora, le trasformano. Gli ultimi, recenti libri dedicati alla biografia di Berlusconi sono una dimostrazione di questo assunto: la Storia, come scrisse Contini, come «storia dei generali». Il concetto che sta sotto il libro di Cagé/Piketty è radicalmente opposto: con la nascita della moderna democrazia parlamentare i politici sono i prodotti delle masse, e non i loro pifferai. È la società a produrre i suoi stessi fantasmi. Il Parlamento è, in questo senso, non tanto la stanza dei bottoni dei potenti, quanto un quadrante di lettura di ciò che succede fuori. Ed è il fuori che dev’essere privilegiato, se si vogliono mettere le cause prima delle conseguenze.

L’altro punto è sintetizzato in una frase tanto elementare quanto decisiva: «Il confronto sui termini costituisce uno degli obiettivi del conflitto politico». Come dire: la lotta politica è sempre anche una lotta del linguaggio. Si dice spesso che destra e sinistra sono concetti anacronistici, novecenteschi, svuotati di ogni senso. Ma non è vero. È vero piuttosto che «i conflitti politici continuano a essere multidimensionali e non sono mai riducibili a un asse unidirezionale destra/sinistra: da un lato perché la classe sociale è di per sé multidimensionale, dall’altro perché il confronto elettorale riguarda questioni tra loro diverse».

Ma è vero allo stesso tempo che i conflitti sociali «si rinnovano di continuo. Per cui le divisioni del passato non si possono dire colmate. Ed è sempre a partire da questo lascito negativo che la struttura del conflitto politico e le nozioni plurali e mutevoli di destra, centro e sinistra non smettono mai di ridefinirsi e riarticolarsi attorno a visioni del mondo e a interessi socioeconomici divergenti, la cui rilevanza non sembra affatto prossima a tramontare, anzi».

La mutazione di destra e sinistra

In altre parole: mentre noi tendiamo a pensare i concetti di destra e sinistra come fossero degli universali platonici, idee immutabili collocate al di fuori dello spaziotempo, Cagé/Piketty ci ricordano una verità tanto ovvia quanto carica di conseguenze: le significazioni di destra e sinistra si definiscono continuamente sulla base della loro storia, ed il loro percorso pratico a stabilire la loro identità politica.

Destra e sinistra non sono scomparse: sono diventate un’altra cosa. Completamente diversa, forse, da ciò che sono state nel Novecento. Ma è solo prendendo precisa consapevolezza di cosa sono destra e sinistra oggi, senza omissioni né derive inquisitorie, si potrà comprendere in cosa consista davvero oggi il conflitto politico. Quando analizzando la situazione dei rurali francesi a ridosso della Rivoluzione, Cagé/Piketty scrivono: «Se tanti contadini voltano via via le spalle alla Rivoluzione, non è perché si sono trasformati all’improvviso in conservatori. È perché sono rimasti profondamente delusi nella loro speranza di accedere alla proprietà smettendo quindi di lavorare per gli altri; e subiscono come un affronto quella che considerano un’ipocrisia insopportabile da parte delle élite urbane sedicenti rivoluzionarie». Se si sostituisce la parola “contadini” con “abitanti delle periferie”, sembra di leggere una qualunque analisi elettorale dei giorni nostri.

Ztl e periferie

Se “le classi popolari urbane votano per il blocco di sinistra e classi popolari rurali o delle periferie urbane votano per il blocco di destra” – se, insomma, per dirla con il linguaggio di certi giornali, le ZTL votano Pd e le periferie FdI – non è certo per un qualche intrinseco legame tra povertà e nazionalismo, tra rancore sociale e destra sovranista. È piuttosto il segnale che il rancore di esigenze non corrisposte e di ingiustizie perpetrate e di indifferenze prolungate da parte di quegli attori politici da cui si sarebbe dovuti venir tutelati sta spostando completamente i termini del conflitto.

È in atto un gioco di forze pericoloso, un inquietante serbatoio di rabbia sociale che continua a spostarsi sul quadrante elettorale come un segnale impazzito, ma è tutt’altro che risolto. È sempre lì, in attesa di un linguaggio e di un soggetto politico adeguato alle esigenze del momento. La politica non è un talk-show, ma un gioco di forze che nella spaventosa sperequazione delle risorse economiche e sociali degli ultimi decenni, con un capitalismo che la crisi ha reso tanto più disperato quanto brutale, e con uno Stato che ogni giorno, indipendentemente dal colore politico, sfila via uno dopo l’altro i paletti delle resistenze sindacali e dei diritti dei lavoratori, sta sfilando via via le sicure tecniche e psicologiche dell’ordine sociale e ci avvicina ogni giorno di più alla deflagrazione del conflitto fuori dall’aula parlamentare.

Stiamo affondando in un nuovo, modernissimo tecnofeudalesimo, e la cosa più preoccupante è che ci manca il linguaggio non solo per combatterlo, ma persino per capirlo. Come scrive Cagé: «La sola certezza è che la situazione è instabile, ed evolverà presto – in un modo o nell’altro».

© Riproduzione riservata