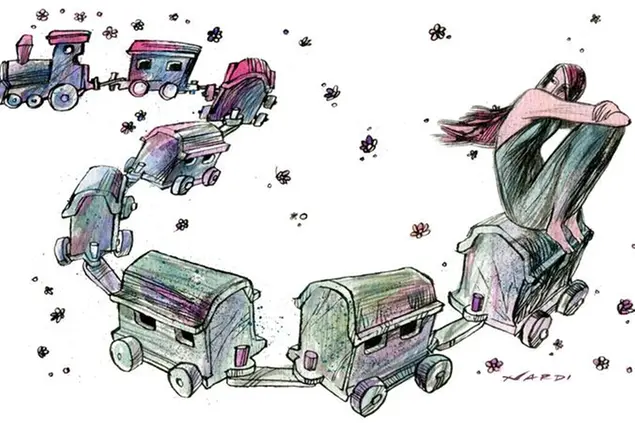

- Perché noi, trentenni non del tutto adulti, siamo così ripiegati sui feticci e i ricordi e le canzoni e i giocattoli e le mode di quando eravamo bambini?

- Perché noi, nati sullo scorcio del lungo secolo, al limitare del cambio di millennio, anziché protenderci in avanti abbiamo iniziato così presto a riguardarci indietro?

- Perché, contrariamente alle generazioni che ci precedono, abbiamo eletto proprio l’infanzia – il tempo in cui non si è autonomi, gli anni dello “stato di minorità” in cui la famiglia è il confine dell’esperienza e sono gli adulti a prendere decisioni per te – a età prescelta per la nostalgia?

La sposa ha la mia età, anno più, anno meno. Come lo so? Lo so perché da quando con le sue amiche è salita sul treno, alla stazione di Reggio Emilia Av Mediopadana, nella luce traforata fra le volute della gigantesca conchiglia pensata da Calatrava, non hanno mai smesso di cantare le sigle dei cartoni animati di quando eravamo piccole. Tutto il repertorio: Mila e Shiro due cuori nella pallavolo, Lady Oscar, Occhi di gatto.

Portano mascherine arcobaleno, la sposa sulla testa ha un velo di tulle. Fanno un gran fracasso ma le signore che già erano nella carrozza non si irritano; ridono pure loro e si dicono che forse dovrebbero seguirle e continuare a far festa con le ragazze, anziché passare la giornata agli Uffizi. È un vagone tutto di donne, donne di ogni età perché oltre alle amiche della sposa e alle signore, che a quanto pare sono un gruppo di professoresse in gita domenicale a Firenze senza alunni, c’è una nonna con due nipotine; e ci sono io con il mio cane Emilio, unico maschio in questo gineceo.

Nostalgia

Insomma, le amiche della sposa continuano a cantare, ogni tanto si fermano ma solo per urlarle «ripensaci!», con grande ilarità delle professoresse. È una scena spassosa, io sorrido; eppure mi sento nel cuore una punta di mestizia. Forse sono solo stanca, mi dico, ma so che non è così. È che sentire le ragazze che cantano le canzoni della nostra infanzia, indovinando dietro le mascherine i sorrisi delle signore che si dicono beata gioventù, mi permette di mettere a fuoco, finalmente, un pensiero che da molto tempo mi turbinava in testa. Vorrei dire alle signore che no, beata gioventù non è il commento giusto.

Mi distraggo perché le amiche della sposa sono passate a un repertorio capace di farmi sciogliere in lacrimoni da mezzo litro nel giro di pochi secondi. Cantano Con un deca, e poi Gli anni degli 883; stonano, come tutti sulla metrica sghemba di Max Pezzali; stonano, ma anche questo fa parte della rievocazione che stanno mettendo in scena.

Vorrei dire al gruppo delle dolci professoresse che loro magari pensano «beata gioventù» ma in mente hanno la giovinezza loro, non i nostri trent’anni segnati da una precoce forma di nostalgia. Perché noi, trentenni non del tutto adulti, siamo così ripiegati sui feticci e i ricordi e le canzoni e i giocattoli e le mode di quando eravamo bambini? L’altro giorno ho visto un Polly Pocket in fotografia e ho avuto un tuffo al cuore. Parliamo di Dawson’s Creek con un rimpianto da vecchietti; per non dire degli squilli sul Nokia, o delle obiettivamente orrende, eppure quanto poetiche, collezioni di tessere telefoniche. Delle sere davanti alla televisione, quando si vedevano giusto sette o otto canali, anche se uno poi non funzionava mai, e le notti d’estate erano tutte zampironi e Bellissimi di Rete4; notti magiche, eravamo piccolissimi eppure le ricordiamo, e ci struggiamo.

Disperdersi

Sono anni che mi capita, in conversazioni trascinate in giro per il mondo (perché noi trentenni abbiamo vissuto all’estero, abbiamo avuto questo privilegio pagandolo poi spesso con lavori precari e demenziali, eppure l’abbiamo avuto: Erasmus e stage e amici con divani sparsi per mezza Europa, grande naturalezza nel preparare valigie e saltare sul primo aereo); sono anni, dicevo, che mi capita di inanellare con persone appena conosciute lunghe chiacchierate in cui a un certo punto si finisce a parlare degli oggetti della nostra infanzia – il DolceForno, Indovina chi. E non abbiamo cominciato oggi, che di anni ne abbiamo trenta e rotti e c’è in corso una pandemia che ci rende bisognosi di rassicurazioni; abbiamo iniziato appena ventenni, nei parchi di Berlino e nei caffè di Parigi, o su una rambla di Barcellona. Mentre vivevamo il privilegio di girare, di viaggiare, di illuderci ancora per poco di poter fare tutto quel che volevamo, la nostra infanzia cominciava ad apparirci circonfusa di un alone quasi mistico. Come un rifugio, un mondo perduto a cui tornare col pensiero.

Dove tutto nasce

Da cosa nasceva quella tendenza così prematura alla nostalgia, quel senso di esilio rassicurante, per le ragioni sbagliate; quel languore esistenziale troppo comodo, troppo ovattato per non insidiarci, come una sirena di palude? Certo, ogni generazione ha le sue nostalgie, ma perché noi – figli dei baby boomers che rimpiangono non la loro infanzia ma la giovinezza in cui si resero indipendenti, nipoti di nonni che l’infanzia l’hanno passata nel bel mezzo della guerra e di tempo per crogiolarsi nel rimpianto non ne hanno avuto – noi, nati sullo scorcio del lungo secolo, al limitare del cambio di millennio, anziché protenderci in avanti abbiamo iniziato così presto a riguardarci indietro? Perché, contrariamente alle generazioni che ci precedono, abbiamo eletto proprio l’infanzia – il tempo in cui non si è autonomi, gli anni dello “stato di minorità” in cui la famiglia è il confine dell’esperienza e sono gli adulti a prendere decisioni per te – a età prescelta per la nostalgia?

Avevo sempre pensato che fosse un piccolo squilibrio posturale dovuto al fatto che il decennio degli anni Novanta, il periodo insomma in cui eravamo fra l’asilo e le scuole medie, è stato anche l’ultimo decennio analogico, l’ultimo in cui Internet non occupasse il centro della scena; e che questo ci avesse indotti, per illusione ottica, a legare il tempo in cui Titanic sbancava al cinema e tutte le ragazzine si compravano Cioè per avere in cameretta il poster di Leonardo Di Caprio a un momento di spensieratezza e di innocenza da confrontare con le preadolescenze attuali, che immaginiamo spudorate, smaliziate, e chissà se sarà poi vero o solo uno sciocco pregiudizio.

Ma sentendo le amiche della sposa che cantano, penso anche a un’altra cosa. Penso al fatto che la parola nostalgia è stata inventata non da un poeta né da un sociologo, bensì da un medico alsaziano, alla fine del Seicento, per indicare un bizzarro languore che si impadroniva dei soldati svizzeri, giovani mercenari al soldo di condottieri stranieri: i quali, mentre rischiavano la vita combattendo per conto di re francesi o signorotti italiani guerre di cui a loro non importava un fico secco, piombavano in stati che oggi chiameremmo depressivi, al sentir suonare il corno dei pastori, al ritrovare un frammento della loro infanzia, non troppo lontana, eppure irraggiungibile: il tempo in cui erano bambini di montagna, non soldati armati per le battaglie degli altri.

E penso che un po’ forse somigliamo a quei mercenari, noi, che bambini ascoltavamo Cristina D’Avena mentre i nostri genitori si occupavano di proteggerci e lavorare per darci le possibilità che abbiamo preso, spesso, come dovute; noi cresciuti con l’illusione di poter essere tutto, di poter volere tutto – il che chiaramente è impossibile, ma non era facile vederlo; eravamo giovani sul serio, quando imparavamo a crederci, del resto – in un mondo in cui “il lavoro non esiste” più, come scrive perentoria Ginevra Lamberti in un suo bellissimo racconto (Il segreto del mio successo) apparso nell’antologia di autori trentenni Manifesto, curata da Iacopo Barison per Fandango; il lavoro non esiste più, non nella forma che gli hanno dato decenni di lotte sindacali, e nessuno sembra volersi far carico di questo gigantesco problema; e noi siamo sempre troppo di corsa, troppo stanchi, troppo frammentati, troppo precari, troppo ricattabili, troppo soli. E mi sento dentro una dolcezza inquieta. Sarà che sono stanca anch’io, e ognuno si riposa come può; commuoversi in arrivo a Santa Maria Novella nel rendersi conto di somiglianze fra generazioni lontanissime, non sarà forse il sistema più brillante; ma per il momento non ho saputo trovare di meglio.

© Riproduzione riservata