- Al Kentucky Derby di sabato scorso, i tradizionali cappelli assurdi del pubblico delle corse di cavalli non erano limitati solo alle donne, come da tradizione ma anche agli uomini. Solo che le versioni maschili avevano paura di sembrare adatte a qualsiasi altra occasione.

- Come ci mostrano i Village People, la tassonomia dei copricapi virili risponde a due principi: utilità e autorità. Ma anche gli elmetti, i cappelli da poliziotto o da motociclista e i copricapi regali sono travestimenti arbitrari e connotati, come ogni espressione dell’identità di genere.

- La serie The Mandalorian su Disney+ disegna una parabola della maschilità che scopre di avere opzioni non tradizionali a partire dall’elmo, emblema virile, tra cavalleria e western, di tutto l’universo narrativo di Star Wars. Questo contributo è parte del nuovo numero della newsletter Cose da maschi. Per iscriverti clicca qui.

Sabato scorso, come ogni primo sabato di maggio, si è svolto a Louisville il Kentucky Derby, una corsa di cavalli che dura, in media, un paio di minuti. Intorno a quei due minuti però, come da tradizione, si sono celebrati lunghi e articolati riti sociali: sorsi di mint julep, fuochi d’artificio, passerelle televisive e cappelli, soprattutto cappelli, cappelli vistosissimi e allucinanti da tutte le parti.

Tecnicamente quei copricapi a forma di rosa, piumati o addirittura alati, esplosi in fogliami o velami o cascami di trine e pennacchi si chiamano fascinator, lo stesso termine che si è adoperato, in certa letteratura, per definire le fattucchiere e le bestie incantate (tipo il basilisco) capaci di pietrificare chi li guarda in uno stupore minerale.

A Louisville, a differenza di altre corse di altissimo profilo come il Grand National di Liverpool, tali abbaglianti cappelli da Medusa non decorano più solo i capi delle donne, ma anche quelli degli uomini.

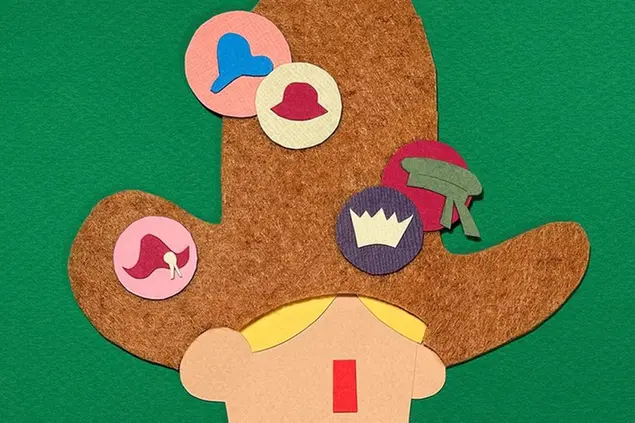

Il gioco dei cappelli

Cilindri viola con cavalli tridimensionali che ci galoppano sopra, cappelli di paglia da cui sbucano fantini alle linee di partenza, più ampi berretti tempestati delle stesse rose rosse (vere!) che pioveranno sul vincitore della corsa: le versioni maschili del fascinator, al Kentucky Derby, tendono a rappresentare direttamente il contesto in cui sono sfoggiate. Non sono astratte, insomma, o degne di un proprio assoluto soggetto fuori tema come quelle femminili, adornate invece di cigni, nuvole, cocktail, architetture, che anche in volume e audacia le sorpassano.

Forse l’idea implicita è che le donne fingano di adoperare simili favolose mostruosità anche altrove, in altre occasioni della loro vita di pavonesse d’alta società, mentre gli uomini devono chiarire che si tratta di un travestimento momentaneo, utile affinché anche loro (ma solo lì, a Louisville, il primo sabato di maggio) possano finalmente partecipare al gioco dei copricapi senza essere poi presi per un Elton John, o un Renato Zero.

D’altronde è vero che i maschi sono esclusi da quel gioco ai matrimoni dei reali d’Inghilterra, come nelle fiere rinascimentali d’America o nelle visioni apocalittiche, da premio oscar ai costumi, di Blade Runner e di Hunger Games: tutti contesti in cui le femmine del presente, di un supposto passato o di un immaginifico futuro manifestano decadenze che si credono ultime e postreme esibendo fantasmagorie sul sommo del capo.

Copricapi da Village People

Il copricapo maschile è raramente un vezzo, un’espressione di personalità e bellezza, uno strumento per ammaliare pietrificando. Il cappellaio di Lewis Carroll è forse matto, ci spiega il suo esegeta Martin Gardner, perché chi di mestiere fabbricava cappelli nella Londra della tarda modernità rischiava di avvelenarsi lentamente col nitrato di mercurio necessario a conciare le pelli di coniglio in feltri adatti, appunto, a essere lavorati in cappelli.

I suoi estrosi accessori da testa dunque, in realtà più entusiasmanti nelle varie ricezioni visive e cinematografiche che non nell’Alice in Wonderland originale, sono un sintomo di anomalia, di esclusione dal consesso dei maschi normali. Questi ultimi, quando indossano un copricapo appariscente, lo fanno per utilità: per ripararsi dal sole magari, o da possibili urti. Se il loro copricapo non serve a niente, vuol dire che segnala il loro ruolo, il loro potere: è una forma di corona o di distintivo.

A fare un canone, una tassonomia essenziale di tali cappelli maschili, ci hanno pensato i Village People (quelli di YMCA), che con le loro performance dell’ultra-virile ci ricordano come anche le cose da maschi, che ci appaiono neutre e piane al confronto con le rutilanti espressioni materiali del femminile (o del queer, o del non-conforme, o dell’esotico), sono in realtà connotate, arbitrarie e carnascialesche come qualsiasi manifestazione più o meno intenzionale di qualsiasi identità di genere.

I cappelli dei Village People sono militari, paramilitari e da cowboy; sono elmetti da lavoro, copricapi piumati da Apache; sono caschi. L’unico che non risponde alla dicotomia corona/distintivo è il berretto di cuoio di Eric Anzalone – che forse però, nel suo costume da motociclista, in realtà combina le due opzioni del dominio e dell’autorità in un immaginario sadomaso.

L’elmo del Mandalorian

Mi ipnotizza da settimane uno degli ultimi prodotti dell’universo narrativo di Star Wars: la serie tv del Mandalorian, che ho deciso finalmente di guardare su Disney+ per poter poi passare a quelle più recenti su Boba Fett e Obi-Wan Kenobi. Pensavo l’avrei attraversata distrattamente, e invece mi pietrifica come un fascinator – forse perché, in sostanza, è una serie sulla maschilità.

Il personaggio principale, l’eponimo discendente della schiatta religioso-combattente di Mandalor, indossa invariabilmente un elmo che gli copre interamente il viso in tutti gli episodi, salvo che per una sola scena in ognuna delle stagioni. Risponde dunque a un tema essenziale di Star Wars, che in fondo è una saga in cui gli elmi sono protagonisti.

Quello lucido e nero di Darth Fener, inizialmente disegnato per le scene di esterni spaziali e poi adottato come stabile volto inorganico del personaggio, è il cimelio fondamentale anche della trilogia sequel. Kylo Ren non riesce a liberarsene, finendo per ricomporre la sua imitazione (sfasciata nell’episodio VIII per provare a sfuggire dalla tradizione della saga) in una specie di riparazione kintsugi con venature rosso fuoco al posto dell’oro.

Il già citato Boba Fett, come gli stormtrooper che a un certo punto sono tutti cloni di suo padre Jango, ha sempre l’elmo in testa. E l’elmo del Mandalorian, forgiato in un’indistruttibile lega metallica fantascientifica da una sacerdotessa-fabbro custode di una tradizione millenaria, è proprio identico a quello dei due Fett cacciatori di taglie. Ne è, per così dire, l’originale, la versione ortodossa e scintillante fresca di tempra.

Un cavaliere sceriffo

Nel copricapo del Mandalorian si incontrano le due tradizioni mescolate da George Lucas in Star Wars: quella cavalleresca, arturiana ma anche innervata d’influenze da film “cappa e spada” di samurai, e quella del western. È insomma un elmo, ma anche un cappello da sceriffo: un catalizzatore dell’identità (e cioè, virilmente, dell’autorità) di chi lo porta. Sostituisce, d’altronde, la sua faccia.

Come Orlando in Ariosto, il Mandalorian parte da una condizione in cui si riconosce: è il tipo forte e silenzioso, alla Clint Eastwood o alla Gary Cooper, da far west, senza emozioni – e la colonna sonora enniomorriconiana, assieme alle inquadrature sergioleoniane, ce lo sottolineano con composto entusiasmo. Vive di imperativi categorici e risponde alle regole adamantine del suo credo di cavaliere/cowboy spaziale: solo da morto potrebbe spogliarsi della sua armatura, dell’elmo che non toglie nemmeno per bere o mangiare in compagnia.

L’esperienza della paternità (una paternità di scelta, non di sangue, che sopravviene per caso e per empatia, virilmente amorevole in modo commovente) lo dirotta da questa via sicura e certa, catapultandolo tra persone che, con suo sommo sbigottimento, indossano l’elmo solo quando gli va. Sono opzioni alternative del suo travestimento maschile (alcune incarnate da donne) capaci di rivelargli appunto che si tratta di un travestimento: uno può scegliere quel cappello di metallo perché l’ha trovato e gli è piaciuto, o perché il suo babbo tagliagole gliel’ha lasciato in eredità. Non deve corrispondere a una connaturata missione, alla croce dell’uomo forte e silenzioso che non ha alternative: è esso stesso un’alternativa possibile, tra le tante.

Il contrario del cappello di Indiana Jones, che va salvato anche rischiando il braccio un attimo prima che il macigno lo schiacci o il muro di pietra vi si chiuda sopra. Sotto, dentro, senza, c’è sempre una testa che vale di per sé.

Chissà se un giorno, al Kentucky Derby, vedremo uomini sfoggiare assurdi cappelli sgargianti che non rappresentano nulla se non la loro voglia di immaginarsi diversi, come un Mandalorian che sceglie comunque il proprio elmo sapendo di poterselo togliere quando vuole.

© Riproduzione riservata