- Mi chiamo Scatenai, ma non sono una persona. Voglio dire che Scatenai non è un cognome, come Clara Calamai, attrice di cinema, e nemmeno un personaggio dello spettacolo, tipo Scaramacai, pagliaccio della tivù; né un nome d’arte come Tananai

- Sono proprio il verbo, quello al passato remoto, che ormai non usa più nessuno tanto che mi hanno chiuso (ecco, non mi “chiusero”) in una Rsa

- Questo racconto si trova sull’ultimo numero di FINZIONI – il mensile culturale di Domani. Per leggerlo abbonati a questo link o compra una copia in edicola

Mi chiamo Scatenai, ma non sono una persona. Voglio dire che Scatenai non è un cognome, come Clara Calamai, attrice di cinema, famosa negli anni Quaranta; e nemmeno un personaggio dello spettacolo, tipo Scaramacai, pagliaccio della tivù dei ragazzi negli anni Cinquanta; né un nome d’arte come Tananai, cantante e produttore discografico ventisettenne che ha partecipato al festival di Sanremo.

Sono proprio Scatenai, prima persona singolare del passato remoto del verbo scatenare. Ho appena detto “persona”, mentre avevo iniziato dicendo che non lo sono; concedetemelo: “prima persona” è solo un’etichetta grammaticale, e come tale mi tocca subirla.

Sono un povero verbo, e non trovo giusto che i protagonisti siano sempre e solo i nomi. Siamo noi verbi che facciamo succedere le cose. Siamo le forze motrici delle storie che vi piacciono tanto. In definitiva teniamo in piedi la baracca. Voglio proprio vedervi, se un giorno decidessimo di fare sciopero. Sarebbe più grave di quello della Writers Guild of America del 2007, a cui aderirono 12mila sceneggiatori, interrompendo la produzione di film e serie tv. Immaginate 12mila verbi che si rifiutano di mettere in moto le frasi. Sono già lì che me la godo. Tutto il mondo trasformato in un titolo di giornale. Governo, tetto ai contanti, litigi fra negozianti e clienti. Retrocessione Juventus, presto la prima seduta in tribunale. Affitto troppo alto: diminuzione, per favore, gentilissima padrona di casa (in realtà avidissima iena, ma in un sussurro dietro le spalle). Amico mio dolce, carissimo, tenero, però con te a letto insieme mai.

È un’ingiustizia che a fare i protagonisti siano sempre loro e non i verbi. I nomi: gente statica, tutta d’un pezzo, poco malleabile, attraversano gli avvenimenti senza cambiare mai nel profondo, senza coniugarsi con la realtà. Noi verbi siamo più fluidi, prendiamo la forma del mondo, ci adattiamo alle circostanze; e quando serve le dettiamo, inventiamo situazioni che prima non c’erano, cambiando lo stato delle cose. Apri la finestra. Manda un’ambulanza. Baciami.

Vi meritereste che vi lasciassimo soli con i vostri idolatrati nomi, che avete reso protagonisti assoluti. Non vi sto minacciando; non sono venuto qui a rovesciarvi addosso il mio risentimento. E pensare che volevo rendermi simpatico. Ho iniziato con il piede sbagliato. Cercate di capirmi: non sono risentito; sono solo un po’ depresso.

Già sono un passato remoto, un tempo verbale che in italiano è moribondo. Ci fu un’epoca in cui eravamo importanti. A un certo punto nessuno ci chiamò più in causa. Hanno smesso tutti di venire da noi, me e gli altri passati remoti. Visto? “Hanno smesso”. Proprio così. Non: “smisero”. Questi sono gli italiani di oggi. Si sono rivolti ai passati prossimi. Il nostro declino è stato inesorabile. E anche il loro, direi.

Giochi di carte

Me ne restavo lì, in una Rsa per parole anziane, alcune molto più decrepite di me. Passavamo le giornate sfidandoci a cirulla, mambassa, cicera bigia e altri arcaici giochi di carte, con mazzi bisunti e sbrindellati. I miei compagni preferiti erano Uzzolo, Ubertosamente e Perbacco. Mi sentivo a mio agio con loro, condividevamo la sproporzione fra il nostro slancio interiore e la disoccupazione, fra l’entusiasmo che ci infiammava e l’inerzia in cui languivamo.

Una passione ci animava, avremmo voluto imperversare, ma nessuno ci coinvolgeva, vegetavamo ignorati, in quella mestizia silenziosa, ai margini della società chiacchierona. Trattati come vecchietti in casa di riposo. «Noi non abbiamo nessun bisogno di riposare» protestavamo. «Siamo giovani e gagliardi, abbiamo solo qualche secolo, le nostre energie scalpitano».

Uno come me, Scatenai, restare immobile e rinchiuso! Potreste obiettare che il mio destino me lo porto scritto nel mio tempo verbale. Non per niente sono un passato remoto: «Caro mio», direte, «i tuoi anni ruggenti sono finiti, non è più la tua epoca». Eppure avrei ancora tante cose da dire!

Per questo una notte sono scappato da quella Rsa. Ecco, mi lamento tanto, ma sono il primo a usare il passato prossimo anche quando parlo di me: ho appena detto che “sono scappato”, invece di “scappai”. Pago il pedaggio a quest’epoca che vive nel soprappensiero, che parla disattenta, senza aderire a ciò che dice. Divento anch’io come lei. Mi esprimo nei suoi termini imprecisi. Comunque: non posso dire che mi Scatenai da quella prigione, perché in quella casa di riposo non mi avevano imprigionato in catene; ma che fuggii, sì, posso dirlo e lo dico.

Non entrai in clandestinità. Non ce n’era bisogno. Magari qualcuno mi avesse dato la caccia! Sarebbe stato il segno che mi consideravano utile a qualcosa; o, se non altro, pericoloso.

Ero di nuovo libero, ma sempre escluso, di nuovo in mezzo a chi non mi voleva. Mi guardai intorno: mi trovavo a un incrocio nel cuore della città. Un semaforo passava dal rosso al verde, e dal verde al rosso. I pedoni aspettavano il loro turno mentre scorrevano le auto; poi attraversavano la strada tutti insieme. Chi mai fra loro avrebbe potuto volermi con sé? Chi avrebbe sentito l’urgenza di dire «Scatenai!», in quella mandria disciplinata? Forse un anticonformista esasperato.

Notai un uomo impettito, il mento sollevato più del dovuto, una giacca a quadretti ocra, la cravatta color canapa, i pantaloni gialli in corduroy. Aveva il volto corrucciato; in mano un bastone di lacca, da passeggio; la barba e i baffi grigi ben curati. Quel che si dice un uomo d’altri tempi. Faceva al caso mio. Di sicuro un tipo così assaporava i suoi passati remoti con voluttà, pomposamente. Forse avrebbe storto la bocca pronunciando i miei eccessi, ma alla fine si sarebbe degnato di accogliermi nel suo corredo di parole. Corrergli dietro, allora, presto, inseguirlo, prima che sparisse fra la folla! E invece lasciai perdere. La sua alterigia era al di sopra delle mie forze, non sarei riuscito a sopportarla. «Non se ne parla proprio», pensai, «mettermi nelle mani di un trombone».

Smargiassi e incendiari

Vagai alla ricerca di qualcuno a cui rendermi utile. Avevo imparato qualcosa di importante su me stesso, lasciandomi scappare quel tronfio gentiluomo: non ero disposto a tutto. Ma a molto, sì: mi sarei messo di nuovo al servizio di un nome. I sempiterni nomi, egocentrici primattori: nonostante tutto, non avrei avuto nulla in contrario a servirli, pur di fare qualcosa. Cercavo un sostantivo che avesse bisogno di me, quanto io di lui. Ma a chi potevo interessare?

Ma certo! Uno scrittore, una scrittrice. Ovvio. Qualcuno che scrivesse romanzi. Fu facilissimo trovarlo. Tutti scrivevano. Io però fui selettivo: scelsi un professionista, uno che aveva già pubblicato e aveva una sua notorietà. Gli sgattaiolai in casa, proprio mentre stava cominciando il suo romanzo autobiografico, scritto in prima persona. Avevo l’acquolina in bocca. Sicuramente avrebbe imbastito qualche scena forte, prima o poi, cantando le proprie gesta, e allora sarebbe venuto il mio momento. Mi piazzai sulla sua spalla, fissando lo schermo del computer, su cui germogliavano le parole.

Lessi: «Vengo al mondo per metterlo a ferro e fuoco. La mia prima impresa la compio a quattro anni. Quella notte aspetto che tutto intorno a me taccia. Mi alzo nel buio e vado in cucina. Accendo il fornello del gas, resto a guardare la corolla di petali luminosi che diffondono un chiarore blu nelle tenebre della stanza. Mi tolgo la maglia del pigiama, la appallottolo, la avvicino alle fiamme, e quando la stoffa avvampa, scaglio quella sfera di fuoco addosso alle tende. Scateno il mio primo incendio».

E io che credevo che i romanzi fossero la mia casa!, l’unico mondo in cui i passati remoti ancora prosperavano. Che ingenuo.

Lasciai perdere i letterati. Dovevo cercare altrove, meglio se fra le persone che non lavoravano con le parole.

Prima di rimettermi in cammino mi fermai a riflettere, con più ponderazione, per quanto me lo permettesse la mia natura impetuosa.

Rischiavo di incappare in una categoria di persone fin troppo riconoscibile. Gli smargiassi. Quelli che non vedevano l’ora di vantarsi. «Alzai la mano, chiesi di intervenire all’assemblea degli azionisti e Scatenai un putiferio!». O qualche capopolo che rivendicasse con orgoglio le sue malefatte: «Con il mio discorso Scatenai la folla, li aizzai ad assaltare la sede dei sindacati!» Quest’ultimo esempio mi fece rabbrividire. Come mi sarei sentito, in un discorso simile? Davvero desideravo rendermi utile a quella gentaglia? E per fortuna non era in mio potere interpellare i morti. Che cosa sarebbe successo se avesse preso la parola (se avesse preso me) proprio lui, lui in persona, e avesse detto: «Il primo settembre 1939 diedi ordine di invadere la Polonia e Scatenai la Seconda guerra mondiale». Oppure qualche santo invasato, un integralista mosso da un metafisico furore: «Gli Scatenai contro le forze dell’Inferno!»

Era questo che volevo? Puntare alla vetta della frenesia? Cavalcare le bestie dell’Apocalisse? Immergermi nei grandi eventi della Storia? Purtroppo il mio significato mi condannava a un destino di esagerazioni. Voglio dire, non ero Tranquillizzai né Consolai.

Un bagno di umiltà

Forse mi meritavo un bagno di umiltà. Dovevo redimere me stesso e la voracità della Storia, la sua ansia di suscitare fatti enormi, e di raccontare solo quelli. Cercare qualcuno che, al contrario, se la passasse senza troppe pretese: una vita al cinque per cento, mai una gioia; cose così.

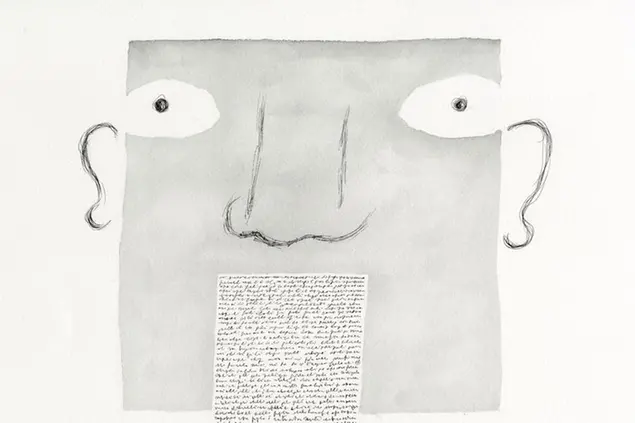

Prima di decidere da chi andare chiesi aiuto uno specchio. Avevo bisogno di capire meglio chi ero.

Mi guardai. La mia faccia era un paradosso. Anche quando mi avvicinavo per scrutare il mio riflesso, la forma della testa restava piccola, lontanissima; eppure i lineamenti erano scolpiti nitidamente, con la tipica definitività della mia stirpe verbale. Perfino il vetro che rimandava la mia immagine, messo di fronte a me, sembrò più cristallino, mentre sapevo di specchi che si appannavano vagamente, si ricoprivano di una patina offuscata quando riflettevano un tempo verbale imperfetto. E nonostante ciò, non riuscivo mai a vedermi bene, perché mi accorsi che io, Scatenai, ero scosso da un tremito ininterrotto. Era la mia condizione normale, che conoscevo per la prima volta solo allora? O stavo deperendo, in preda al morbo di Parkinson? Avevo fatto male a lasciare la residenza per anziani? Era quello ormai il mio posto nel mondo?

In effetti, almeno in apparenza, per la mia natura di passato remoto sembravo fatto apposta per i vecchi. Quelli che vivono di ricordi e si inteneriscono rievocando le loro intemperanze di gioventù: «Finalmente l’Elvira cedette, si lasciò portare in balera e scoprì le mazurche. Modestamente, fui io che Scatenai la sua passione!»

Troppo facile. Dovevo trovare qualcuno di giovane e sommesso, che si esprimesse con un linguaggio un poco démodé. «Ieri arrivai, vidi, persi». Quindi una persona che dissentisse dai suoi contemporanei, al punto di non voler parlare come loro. Qualcuno che avesse una gran voglia di vivere, ma fosse trattenuto dal pudore, dalla buona educazione, da un senso di decenza; e non per bigottismo, ma per rispetto verso la preziosità della vita e la convivenza fra esseri umani. E, proprio perché sapeva quanto è preziosa la vita, quella persona si preparava ad assecondarla, con un atto clamoroso. Sì, poteva essere qualcuno del genere, colui o colei che mi avrebbe saputo capire, e valorizzare, e perfino voler bene. Che mi avrebbe saputo dire.

Ai miei occhi prese forma una figura malinconica. Una ragazza con gli occhiali spessi, i capelli un poco trasandati, un cappottino fuori misura. Una specie di Simone Weil; così me la figuravo. O, al limite, un’esistenzialista dall’aspetto dimesso, che covava dentro di sé un exploit da gettare in faccia al mondo, rivelandolo con nitore irriducibile, grazie a me: «Mi credevate incapace di tutto. E invece io Scatenai ciò che era giusto e bello scatenare!» Una rivolta ammirevole, né megalomane né pretenziosa, forse addirittura circoscritta alla sua persona e alla sua semplice vita, ma inflessibile ed esemplare. La dimostrazione che era possibile farlo, perché lei lo aveva fatto.

Così me la auguravo, nei miei sogni. Era dolce fantasticarla, perché mi sentivo in grado di soccorrerla, grazie a me stesso, al mio significato, alla mia forma verbale perentoria, solenne proprio in quanto desueta, eppure schietta, veridica.

Non posso nemmeno dire che la cercai, né che la trovai. Fu lei a ghermirmi. Venni come risucchiato, prima ancora che potessi capire se fosse lei la persona giusta. Non tanto per quello che era, né per come si presentava: tutto sommato, assomigliava abbastanza a come l’avevo prospettata. Non aveva gli occhiali, era solo un po’ miope, e aveva la tendenza a stringere le palpebre quando guardava lontano. Ma questi sono dettagli.

Il fatto è che accadde qualcosa che non avrei mai potuto immaginare. Lei fece quello che voleva fare, che si sentiva di dover fare. Ma lo fece in segreto. E non lo disse mai a nessuno. Nemmeno a me. Lo confessò soltanto a sé stessa. Così, io, adesso, ho trovato la mia dimora in lei. Sono la parola a cui ricorre quando ha bisogno di forza. Mi pensa, mi nomina (o, dovrei dire, mi verbalizza). E quando lo fa è come se si sentisse illuminare dall’interno, pensando: «Io mi Scatenai». Questa è la mia storia.

© Riproduzione riservata