- Ho tradotto il primo romanzo di Ian McEwan 36 anni fa, nel 1987. Non potevo capacitarmi della fortuna che mi era toccata. Non mi capacito neppure adesso. Avevo 32 anni, ero incinta, e il ricordo della mia gravidanza è indissolubilmente legato a quel libro.

- E per finire, posso ricordare di aver tradotto Macchine come me nel silenzio bianco del lockdown, mentre Ian McEwan, nel suo lockdown, dava inizio alla stesura di Lezioni.

- Questo racconto si trova sull’ultimo numero di FINZIONI – il mensile culturale di Domani. Per leggerlo abbonati a questo link o compra una copia in edicola

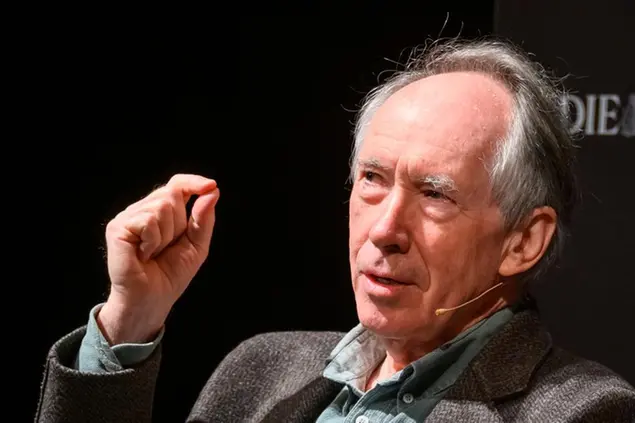

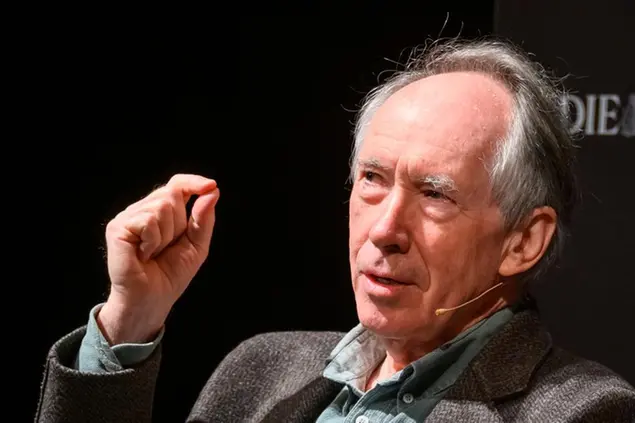

Ecco com’è stato tradurre Ian McEwan mentre succedeva la mia vita

17 marzo 2023 • 16:43Aggiornato, 20 marzo 2023 • 15:58