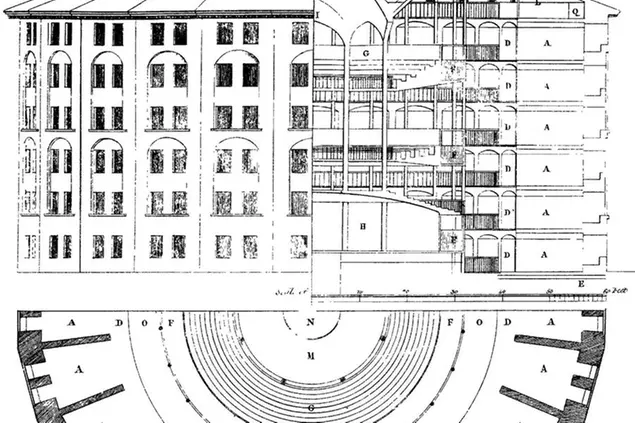

Alcuni giorni fa, Giovanni Tizian e Nello Trocchia hanno rivelato su questo giornale che i progetti per i “Centri di Permanenza e di Rimpatrio” (Cpr) previsti dal governo sono ispirati al Panopticon disegnato da Jeremy Bentham nel 1791, eletto da Foucault in Sorvegliare e punire a paradigma della moderna “società disciplinare”.

Non più segrete buie e affollate dove rinchiudere gli “irregolari” di turno – con il pericolo che si associno, si contagino, si azzuffino – ma corpi isolati, sempre esposti e visibili, sotto l’occhio di un unico guardiano posto al centro di una struttura circolare: invisibile, il guardiano vede tutto.

O meglio, il guardiano può anche essere distratto o assente, ma i prigionieri non possono saperlo. Sanno e sentono però che possono essere controllati in ogni momento. Costretti alla solitudine, i detenuti non sono mai soli con sé stessi perché sottoposti a una (possibile) sorveglianza permanente.

Non mi soffermerò qui sulle critiche a questo modello disumano, arbitrario, controproducente, inefficiente e costoso. Vorrei invece soffermarmi su un termine-chiave dei nostri giorni, tanto diffuso quanto ambiguo e sfuggente: “controllo” è forse una delle parole più usate sui giornali o nei discorsi comuni, in riferimento a vicende individuali, economiche, politiche, militari, tecnologiche, ambientali etc.

Nodi difficili da sbrogliare

Solitamente, il controllo è inteso come dominio, padronanza, potere o invece come rilevamento di una differenza tra “ciò che è” e certi parametri stabiliti di ciò che “deve essere” e questa differenza induce ad azioni correttive o sanzionatorie. Ma i rapporti tra controllo e ciò che sfugge al controllo sono intrecciati in mille modi e costituiscono nodi essenziali della nostra esistenza, difficili da sbrogliare.

Sul finire degli anni Settanta, Tehching Hsieh, un giovane “illegal alien” fuggito rocambolescamente da Taiwan per approdare a New York e perseguire le sue aspirazioni artistiche, stanco di lavori clandestini e malpagati, vivendo continuamente nella paura di essere scoperto e rimpatriato, decide di mettere in scena la sua condizione: costruisce nel locale in cui vive una gabbia di circa sette mq, fa sigillare l’entrata, scrive una dichiarazione in cui si impegna a restarvi rinchiuso per un anno, senza leggere, scrivere, ascoltare la radio, guardare la tv o comunicare con qualcuno.

Ogni giorno, un amico gli porta da mangiare e svuota il secchio con i suoi escrementi. Ogni 21 giorni è ammesso il pubblico. Un avvocato, molto noto negli ambienti artistici, formalizza i termini della performance e, al suo termine, certifica che i sigilli sono rimasti intatti.

Le reazioni dell’operosa comunità cinese sono violentissime («sei la nostra vergogna…»), altre sono più benevole ma sconcertate. Perché sottoporsi a una prova così estrema? Hsieh sostiene di non avere alcun intento di denuncia sociale o politica, ma semplicemente di fare arte «scontando la pena» (doing time). Vita e arte sono e devono restare separate: Hsieh non è stato rinchiuso in un Cpr o in un suo equivalente, non è sottoposto a un regime da 41bis, né vuole far finta di esserlo.

L’estensione temporale della vita vissuta coincide con quella della performance che la mette in mostra, ma un conto è vivere nell’insensatezza, un altro è darle forma, vivendola. Hsieh tace sull’intento del suo lavoro perché esprimerlo ridurrebbe la sua performance all’univocità di un “messaggio”, che la renderebbe superflua.

Il suo unico auspicio è che il pubblico che lo ha visto in gabbia o che ha esaminato la documentazione legalistica e fotografica della sua performance se ne torni a casa con qualche interrogativo in più, che metta in relazione la propria vita e quella altrui con la sua azione. E, dunque, che cosa ricavarne?

Spirali imprevedibili

Secondo Foucault il Panopticon «deve essere inteso come un modello generalizzabile di funzionamento; un modo per definire i rapporti del potere con la vita quotidiana degli uomini». Certamente, ma i volti del controllo sono innumerevoli e cangianti: la prigionia che Hsieh si autoinfligge non è anche un gesto che attesta una ripresa di controllo sulla propria vita? Non essere più in balìa delle circostanze, ma esercitare la propria autonomia, una regola stabilita da sé?

La regola, tuttavia, sembra essere la riformulazione – “in purezza”, con l’eliminazione di tutte le variabili accidentali – di un sentimento del vivere che deriva dal suo profilo di “illegal alien”. È questa la sua “persona”, la sua qualità o proprietà che gli è riconosciuta nella società in cui ha deciso di immigrare. Dunque, se la gabbia non la fornisce un Cpr di turno, la costruisco io stesso, ma sempre gabbia resta. Anzi, sarebbe facile obiettare che non c’è migliore gabbia di quella che facciamo nostra.

D’altra parte, ripete Hsieh, un anno è lungo, e lo spaventoso autocontrollo messo in atto non può estendersi anche alle eventuali conseguenze inattese di un progetto pur così ben pianificato... Le spirali in cui si avviluppano controllo, autocontrollo e perdita di controllo sono infinite e imprevedibili.

Ribaltamento

Negli anni seguenti, Hsieh porterà a termine altre tre performance, tutte della durata di un anno: nella prima, timbrerà un cartellino ogni ora, 24 ore al giorno (non potendo così dormire più di 59 minuti di seguito, o allontanarsi più di mezz’ora): una messa in scena del controllo in quanto tale, un controllo che non controlla niente, tranne sé stesso? (Quanti lavori insensati si riducono a questo!).

Nella seconda, si costringe a vivere nella città di New York senza poter usufruire di alcun riparo: abbandonandosi, a prima vista, a tutte le incontrollabili contingenze di una città tanto vasta e non padroneggiabile (verrà arrestato, ma rilasciato prontamente grazie a un giudice di larghe vedute, che gli consentirà perfino di restare all’aperto, per non infrangere la propria regola: la norma della performance finisce per prevalere su quella del diritto).

Nell’ultima, vive notte e giorno legato con una corda lunga un paio di metri a un’altra artista, Linda Montano, con il divieto di toccarsi: sperimentando, grazie a una scelta deliberata, la dipendenza, i limiti del controllo sulla propria vita. Poi, a modo suo, smetterà di “fare arte” per vivere, semplicemente. Come se fosse davvero possibile solo vivere, semplicemente vivere, eludendo gli instabili e inevitabili intrecci tra controllo e non controllo.

Da tempo sappiamo che esiste una sorta di dialettica del controllo, un ribaltamento paradossale degli effetti voluti da chi si illude di poter controllare tutto: il sociologo tedesco Hartmut Rosa lo ha chiamato «il ritorno mostruoso dell’incontrollabile».

Gli esempi sono innumerevoli, e nascono dallo scarto tra una controllabilità teorica e un’incontrollabilità pratica. La vita quotidiana, le conquiste della scienza, i piani politici, economici e militari, sono tutti segnati da una capacità di controllare la realtà che genera incontrollabilità mostruose.

Benché lontano dalle intenzioni di Rosa, si potrebbe vedere in questo atteggiamento il rischio di incoraggiare il quietismo, la stasi, accodandosi a quei conservatori che sostengono il pervertirsi sistematico dei progetti umani nel loro contrario.

I due poli

Tuttavia, ritengo che ci sia qualcosa di più preoccupante ancora del «ritorno mostruoso dell’incontrollabile»: in tutte le sfere della vita abbiamo bisogno di un rapporto dinamico tra controllo e perdita di controllo (attestarsi su uno solo dei due poli sarebbe disastroso), purché tra i due poli si stabilisca un rilancio continuo, un nutrirsi a vicenda, un restare uniti nel conflitto.

Ho l’impressione, invece, che quel che accade oggi su molti piani sia un alternarsi di controllo ossessivo – tracciabilità, sorveglianza, self quantificato, (auto)valutazioni di ogni genere, profilazioni etc. – a fasi di perdita di controllo caotiche – panico, impotenza, dipendenze, escalation irrazionali, etc. – senza che un polo venga messa a frutto dall’altro.

Come se quel dinamismo essenziale ad ogni cosa viva si fosse bloccato su due binari paralleli: la perdita di controllo della pandemia viene fronteggiata da misure di controllo asfissianti, ma passata l’emergenza tutto torna “alla normalità”, in attesa della prossima ondata; la piazza ipercontrollata diventa un luogo di battaglia dopo la mezzanotte, ma il giorno dopo viene risistemata in attesa del prossimo ciclo, senza che la socialità sia stata in grado di metabolizzare questo movimento etc. etc..

Rescissi i nodi conflittuali tra controllo e non controllo, l’esperienza si svuota, si frantuma, si atomizza. Eppure, sarebbe così difficile immaginare strategie concrete per riannodare i due estremi?

© Riproduzione riservata