- In Cari agli dei, pubblicato per edizioni e/o, il critico Goffredo Fofi ricorda tanti compagni di strada scomparsi nel fiore degli anni. Un ritratto personale e doloroso della sinistra movimentista che voleva cambiare le cose «Nei primi tempi ero nonviolento e vegetariano, figurarsi le reazioni dei puri marxisti romani e padovani, che mi chiamavano il francescano dei Quaderni rossi» rievoca.

- Attratto dalle minoranze, interessato al contatto con il movimento operaio, Fofi si spostava da nord a sud della penisola. Difficile oggi capire, non solo per i più giovani, quanto tra gli anni Sessanta e Settanta la politica incidesse su chi voleva scrivere, fare reportage, raccontare i tanti pezzi d’Italia rimasti indietro, il Sud, le città, le nuove tendenze sociali.

- Un modo di intendere la cultura come formazione dell’individuo prima che del gusto, e come traduzione letteraria di vite disponibili all’altro, alle diversità, allo scontro produttivo, tutto il contrario della conflittualità biliosa di oggi. Che fine ha fatto tutto questo?

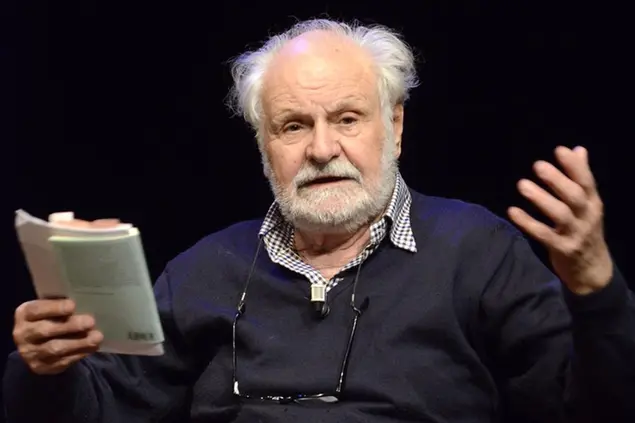

Ventisei nomi di battesimo compongono l’indice dell’ultimo libro di Goffredo Fofi; ventisei vite, ventisei parabole, ventisei “cari agli Dei” perché morti giovani o giovanissimi. A ottantacinque anni, forse l’ultimo critico militante su piazza si guarda indietro per raccontare coloro che ha conosciuto lungo la sua traiettoria e che se ne sono andati troppo presto. In controluce, è quasi naturale che con Cari agli dei, edizioni e/o, Fofi scriva un bellissimo memoir in forma di epitaffi che insieme è la storia della sinistra italiana dagli anni Cinquanta in poi, quella movimentista, intellettuale e di strada dove Fofi ha agito specialmente, fatta di mille anime, in cui ha navigato, scritto, fondato riviste, e soprattutto incrociato ragazzi e ragazze che volevano cambiare le cose.

È la storia di quell’Italia dove da un lato c’era l’egemonia culturale del Pci e dall’altra i movimenti e gruppi sorti intorno a riviste come I quaderni piacentini, Ombre rosse, Lotta continua, Quaderni rossi. Difficile oggi capire, non solo per i più giovani, quanto tra gli anni Sessanta e Settanta la politica incidesse su chi voleva scrivere, fare reportage, raccontare i tanti pezzi d’Italia rimasti indietro, il sud, le città, le nuove tendenze sociali.

Nato a Gubbio nel 1937 da una famiglia proletaria poi emigrata in Francia (il padre era stato operaio in Germania), Fofi fu maestro elementare e la vocazione di educatore gli è rimasta addosso in tutta la sua attività intellettuale. Chi ha cominciato ad appassionarsi di libri e scrittori alla fine degli anni Ottanta, non può non ricordare l’importanza cruciale che ha avuto una rivista come Linea d’ombra, che Fofi aveva fondato (poi ne verranno altre) e che era l’espressione di un modo di intendere la cultura come formazione dell’individuo prima che del gusto, e come traduzione letteraria di vite disponibili all’altro, alle diversità, allo scontro produttivo, tutto il contrario della conflittualità biliosa di oggi.

Che fine ha fatto tutto questo? Esiste ancora da qualche parte una vocazione del genere? Che forme ha assunto?

Fuori dalle sigle

Il libro suscita queste domande, ed è forse il suo maggior merito. Lo fa, però, attraverso una pellicola di immagini rapide e virate a seppia, fotografie di persone che Fofi ha incrociato o solo sfiorato, da Peppino Impastato a padre Diana, uccisi dalla criminalità, attivisti prima che intellettuali o sacerdoti. O il poeta Rocco Scotellaro, che fu sindaco socialista di Tricarico e che gli intellettuali comunisti stroncarono post-mortem, come Delio Cantimori, del quale Fofi oggi scrive: «Diciamolo, uno dei più arroganti intellettuali “hegeliani” del tempo, che pure è stato un grande storico, che trasferì la sua supponenza a intere generazioni di “normalisti”».

Fofi aveva vissuto in prima persona uno scontro al vertice dell’egemonia culturale comunista, quando Giulio Einaudi si rifiutò di pubblicare il suo primo libro, L’immigrazione meridionale a Torino, spaccando il comitato editoriale della casa editrice torinese. Rievoca oggi: «Come non ricordare che alcuni dei miei “protettori” e maestri diretti o indiretti dell’Einaudi (Bobbio, Venturi, Bollati, Calvino) votarono contro il libro, e che la posizione più dura fu di Delio Cantimori, che collegava il mio nome a quello di Elio Capitini; e come non ricordare che Massimo Mila disse la cosa più giusta quando accusò gli altri di non volere la pubblicazione dell’inchiesta non perché insufficiente scientificamente (il che era certamente vero, ma loro lo sapevano da quando mi avevano fatto il contratto dandomi un contributo mensile per poter portare a termine un’inchiesta, non un saggio di sociologia) ma perché vi si attaccava la Fiat?».

In quella storia cadde anche Raniero Panzieri, che come consulente einaudiano aveva fortemente voluto il libro. Sociologo, giornalista, «intellettuale socialista» in polemica con il Pci, Panzieri fondò i Quaderni rossi e poi Classe operaia e morì a quarantatré anni. Per la cronaca, il libro di Fofi sarebbe uscito da Feltrinelli nel 1964. Panzieri è uno dei ventisei nomi, e ce ne sono altri emersi dalla storia culturale e sociale del paese. Ma molti di quelli di cui ci parla Fofi sono nomi oggi del tutto dimenticati, e anche allora semi-clandestini, ed è con questi che il libro diventa l’affresco rivelatore di una sinistra di cui il paese era intessuto fuori dalle sigle e dai partiti.

Nomade inquieto

Fofi stesso si spostava come un nomade inquieto tra nord e sud sempre un po’ a parte rispetto ai gruppi. «Nei primi tempi ero nonviolento e vegetariano, figurarsi le reazioni dei puri marxisti romani e padovani, che mi chiamavano il francescano dei Quaderni rossi», rievoca.

Attratto dalle minoranze, interessato al contatto con il movimento operaio, lo si trova in quegli anni in situazioni oggi inimmaginabili: la mensa bambini proletari a Napoli «gestita da un collettivo di cui ero parte, formato da giovani di Lotta continua o da altri che si muovevano nella sua orbita, ma alcuni dei quali venivano da una parrocchia del Vomero grazie a un prete, padre Dini, che li aveva formati» (i preti sono molti nella storia di Fofi).

In quel contesto il futuro critico conobbe Gianni Rodari, «una delusione cocente», scrive: «Era un comunista doc e detestava quel che ne stava a sinistra, e sospettò, credo, che gli raccontassi storie e che fossi, come si diceva allora, “un fiancheggiatore” o peggio. Non gliel’ho mai perdonato».

Troviamo Fofi a Palermo a lavorare con Danilo Dolci a e vivere «nelle baracche dell’allora famigerato e oggi scomparso cortile Cascino (un cortile di circa mille anime, povero a livelli di India)». La storia è bellissima: in quel periodo Fofi fu aiutato a sopravvivere da Lucio Lombardo-Radice e la moglie Adele Maria Jemolo, e lì conobbe uno dei loro figli, Marco, futuro neuropsichiatra infantile di cui poi sarà amico e che morirà giovanissimo. «Ho sempre trovato» scrive, «che la borghesia comunista di allora fosse più chiusa e più ottusa nel suo aristocratico perbenismo di quella borghese-laica, e molto meno disponibile, nel concreto della vita quotidiana, verso le classi subalterne; so che a molti sembrerà un’assurdità, ma era proprio così. Lucio era un’eccezione».

Lo troviamo impegnato nell’accoglienza dei diseredati insieme alla comunità di Capodarco a Fermo nelle Marche, in qualità di «compagno di strada». Dentro queste cornici racconta un paio di figure marginali capitate nella sua vita, gente che usciva di galera e lo cercava per via di terzi, come un certo Sergio, o un certo Pasticca. In queste migrazioni e varie appartenenze Fofi conosce e oggi ricorda il suicidio a ventisei anni di Camillo Bellocchio, fratello di Piergiorgio (fondatore dei Quaderni piacentini) e gemello del grande regista Marco. Ricorda un altro suicidio, quello del giornalista, critico e militante Maurizio Flores D’Arcais, nel 1978, a ventiquattro anni.

Le sconfitte del post-‘68

Nel frattempo c’era stato un passaggio epocale, il crollo delle istanze sessantottine anche sulla spinta della politica ufficiale. Scrive: «La diffidenza mostrata dalla vecchia sinistra nei confronti del Sessantotto è alle origini di molti disastri». Gli anni Settanta sono la frantumazione totale ma anche la fine di certe rigidità che le fazioni e le ideologie pretendevano, così gli incontri si fanno più liberi e inaspettati.

«Ho avuto più maestre che maestri, forse anche più amiche che amici», scrive per introdurre la figura di Grazia Cherchi, critica ed editor formidabile, compagna di tante avventure editoriali. E queste donne entrano nel racconto: Ada Gobetti, Angela Zucconi, Maria Calogero, Bianca Guidetti Serra, fino alle celebri Camilla Cederna, Elsa Morante e Anna Maria Ortese.

Ma un capitolo intero lo dedica alla francese Michèle Firk, che a Parigi scriveva sulla rivista di cinema Positif e poi andò a Cuba e fu militante in Guatemala con le Far, fece parte del commando che rapì un ambasciatore americano e il 7 settembre 1968, circondata dalla polizia, si sparò un colpo in bocca a trentun anni. E così Lucia Mastrodomenico, attivista femminista a Napoli, le scrittrici Fabrizia Ramondino e Mariateresa Di Lascia, e poi Alex Langer, fino ad Alessandro Leogrande, scomparso a quarant’anni, tutti o quasi cari agli dei, ma soprattutto cari – almeno, dovrebbero esserlo – alla nostra incapacità di guardare oltre lo specchio che abbiamo di fronte. Rievocarli è incrinarlo un po’.

© Riproduzione riservata