- Da decenni, ormai, gli Stati Uniti devono fare i conti con il loro declino relativo, e quindi col prospetto di essere, prima o poi, superati da una potenza rivale.

- Il loro problema principale, però, non è tanto il declino relativo in sé, che è un fenomeno naturale dovuto alla crescita a ritmi sempre differenti di imprese, settori, regioni e paesi; il loro problema principale è non riconoscere questa loro condizione, per ragioni di orgoglio, di calcolo elettorale o di pura e semplice ignoranza.

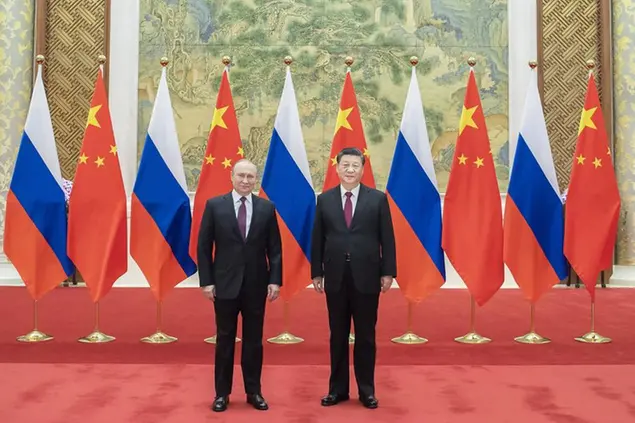

- Se il rischio è quello di una possibile unione delle forze tra una grande potenza industriale e l’heartland russo, è evidente che la minaccia per gli Stati Uniti, oggi, viene più dalla Cina che dall’Europa o dal Giappone. Il testo è parte del nuovo numero di Scenari, scopri quali sono gli altri contributi. Per leggerli tutti è possibile abbonarsi qui.

«Non voglio un secondo posto per gli Stati Uniti d’America». Così dichiarava, suscitando la standing ovation dell’intero congresso, Barack Obama nel suo primo discorso sullo stato dell’Unione, nel gennaio 2010. Se, per mancanza di tempo o di spazio, si volesse condensare l’attuale orizzonte strategico americano in una frase, quella perentoria affermazione potrebbe essere sufficiente.

Da decenni, ormai, gli Stati Uniti devono fare i conti con il loro declino relativo, e quindi col prospetto di essere, prima o poi, superati da una potenza rivale. Il loro problema principale, però, non è tanto il declino relativo in sé, che è un fenomeno naturale dovuto alla crescita a ritmi sempre differenti di imprese, settori, regioni e paesi; il loro problema principale è non riconoscere questa loro condizione, per ragioni di orgoglio, di calcolo elettorale o di pura e semplice ignoranza.

Nel 1986, lo storico britannico (ma “prestato” agli Stati Uniti, a Yale, per la precisione) Paul Kennedy pubblicò The Rise and Fall of the Great Powers, un testo magistrale che offre le chiavi per capire meglio ciò che sta succedendo oggi. In quel libro Kennedy spiegava che le grandi potenze emergono e decadono precisamente per effetto dei loro differenziali di crescita: è quindi la relazione tra i loro ritmi di crescita a essere – «in the long run», sul lungo periodo – decisiva.

Declino relativo

A parte qualche breve fase di recessione, gli Stati Uniti non hanno mai smesso di crescere; ma dagli anni Cinquanta in poi sono cresciuti a un ritmo inferiore del resto del mondo: il loro, quindi, non è un declino senza aggettivi, e tanto meno un declino assoluto ma, appunto, un declino relativo.

Tra il 1960 e il 2020, il loro prodotto lordo reale (in dollari costanti) si è moltiplicato per cinque volte e mezzo, ma, nello stesso arco temporale, il prodotto del resto del mondo si è moltiplicato per otto volte e mezzo: la forza economica degli Stati Uniti ha continuato a crescere in termini assoluti, ma quella dei suoi rivali è cresciuta a un ritmo più sostenuto. Se dalla comparazione con il resto del mondo si passa alla comparazione con il loro principale rivale, la Cina, il divario tra i ritmi di sviluppo è abissale: a fronte di una crescita americana di cinque volte e mezzo, la Cina è cresciuta 92 volte: nel 1960, gli Stati Uniti “valevano”, da un punto di vista economico, 22 Cine; nel 2020 ne “valevano” 1,3. Insomma, la torta è diventata molto più grande per tutti, ma la fetta che tocca agli Stati Uniti è, relativamente, diventata più piccola.

Questo restringimento relativo del peso economico e produttivo determina – «in the long run» – un restringimento relativo dei margini d’azione politica, dovuto al fenomeno dell’«overstretching», quella sovraestensione che è all’origine della caduta di alcuni grandi imperi (l’impero romano, certo, ma anche l’impero omayyade, l’impero ottomano e, più di una volta, quello russo).

Kennedy – nel 1986! – lo spiegava così: «Coloro che prendono le decisioni a Washington devono affrontare la realtà imbarazzante e duratura per cui la somma totale degli interessi e degli obblighi globali degli Stati Uniti è oggi molto più grande della capacità del paese di difenderli tutti simultaneamente». Cioè, gli interessi e gli obblighi globali che gli Stati Uniti si potevano permettere con un Pil di quasi 3.460 miliardi di dollari (nel 1960), non potevano più essere difesi tutti simultaneamente con un Pil di 8.600 miliardi di dollari (nel 1986), e tantomeno se lo possono permettere oggi, nonostante il loro Pil abbia quasi raggiunto 20mila miliardi di dollari. È un paradosso soltanto apparente, perché, nel 1960, il Pil americano era quasi la metà (46,7 per cento) del Pil del resto del mondo, mentre nel 2020 era diventato meno di un terzo (30,8 per cento).

La sfortuna di Kennedy – ma, a voler essere esatti, si dovrebbe dire: la sfortuna degli Stati Uniti – fu che, tre anni dopo l’uscita del suo libro ci fu il crollo dei regimi pro-russi in Europa, quattro anni dopo iniziò il primo dei “decenni perduti” del Giappone e, cinque anni dopo, la guerra del Golfo, per la quale Washington riuscì a costruire dietro di sé una delle più grandi coalizioni militari di tutta la storia dell’umanità; e, alla fine di quello stesso anno, il 1991, l’impero russo nella versione sovietica – il presunto nemico di 45 anni di Guerra fredda – si afflosciò su sé stesso.

Per effetto del brusco rallentamento della seconda potenza economica mondiale (il Giappone) e della scomparsa di un altro peso lordo (l’Urss), il declino relativo del Pil americano conobbe una, leggera, inversione di tendenza; di conseguenza, il libro di Kennedy, quando non deriso, finì dimenticato.

Cominciò allora l’ubriacatura della “sola superpotenza”, del “mondo unipolare”, dell’“hyperpuissance”, in cui gli americani pensarono di poter ridisegnare un mondo a propria immagine e somiglianza quando non ne avevano ormai più la forza e quando nuovi futuri competitori cominciavano a sgranchirsi le ossa. Il declino relativo non dipendeva dal Giappone, e tanto meno dall’Urss, ma dall’ineluttabile tendenza allo sviluppo ineguale; il Giappone e l’Urss erano l’“accidente”, e il declino relativo era la “sostanza”. Kennedy indicava la luna, e tutti guardarono il dito.

Nondimeno, consapevolmente o no, alcuni tra i dirigenti americani approfittarono dell’accidente per affrontare la sostanza: la guerra nel Golfo ne fu un episodio; l’intervento in Bosnia un altro; e l’allargamento della Nato all’est un altro ancora, tanto per ricordarne le tappe principali (senza dimenticare la progressiva riapertura alla Cina dopo la crisi di Tienanmen, oggi criticata da tutti in America ma allora invocata da tutti non foss’altro che per evitare di lasciare solo a europei e giapponesi quell’eldorado di profitti facili e abbondanti che si stava spalancando agli investitori di tutto il mondo).

L’espansione Nato

L’allargamento della Nato degli anni Novanta è tornato al centro del dibattito internazionale in questi mesi, in concomitanza con l’aggressione russa all’Ucraina. Per i russi e i loro amici, si tratterebbe del “peccato originale” da cui tutto è scaturito: la responsabilità dell’“operazione militare speciale”, insomma, ricadrebbe interamente sulle spalle di Washington. Come in tutte le ideologie, c’è un pizzico di verità (che le rende plausibili), decontestualizzata e semplificata, impanata e fritta, e servita alle masse in guisa di propaganda.

Il pizzico di verità è proprio la decisione unilaterale di Washington di posizionarsi, tramite la Nato, nell’Europa centro-orientale appena liberatasi dal giogo russo; ma il contesto è lo stesso identico movimento di espansione su quegli stessi identici territori da parte dell’Unione europea. Pochi (neppure i russi, che non perdono occasione per tentare di dissociare l’Europa dagli Stati Uniti) hanno fatto notare che l’espansione della Nato precede cronologicamente l’espansione dell’Ue, a volte anche di poco, ma sempre: di cinque anni nel caso della Polonia, della Repubblica Ceca e dell’Ungheria (nel 1999); di alcuni mesi (nel 2004) per la Slovenia, la Slovacchia e i tre paesi baltici; di tre anni (sempre nel 2004) per la Bulgaria e la Romania. Gli stati-tampone tra la Russia e il cuore dell’Europa, che erano stati al centro delle preoccupazioni americane dopo il primo e il secondo conflitto mondiale, tornavano di bruciante attualità: quegli stati non potevano essere lasciati all’esclusivo controllo dell’Europa, perché altrimenti avrebbero cessato di fare da tampone.

Dall’heartland al rimland

Ora, se c’è un obiettivo strategico incontrovertibile degli Stati Uniti, è proprio impedire che l’Europa (o, per essere realisti, la Germania o qualsiasi insieme centrato sulla Germania) possa stabilire un’intesa di qualunque natura con la Russia. Da quando hanno preso il posto del Regno Unito come potenza egemone mondiale, gli americani hanno ereditato una delle loro teorie più celebri: la teoria dell’heartland formulata da sir Halford Mackinder, secondo la quale, tradotta dalla sua formulazione criptica, se l’Europa orientale – leggi Germania – prendesse il controllo dell’heartland – leggi Russia – ne conseguirebbe il loro dominio sull’Eurasia, e quindi sul mondo. Detta così sembrerebbe una formula magica, ma in realtà è il condensato della costante preoccupazione britannica di fronte a una possibile unione continentale eurasiatica capace di contestare, e infine abbattere, l’egemonia mondiale di Londra. Non per niente i britannici sono intervenuti tre volte sul continente per impedirne l’unificazione: una volta contro la Francia e due volte contro la Germania.

La tesi di Mackinder fu ripresa nel pieno della Seconda guerra mondiale da Nicolas Spykman, un olandese “prestato” agli Stati Uniti, che la trasformò in teoria del rimland, cioè dell’“anello” di paesi che avrebbe dovuto circondare l’heartland. Nella formulazione di Spykman, è il controllo dell’anello a diventare cruciale per il controllo del mondo: una tesi che fu poi tradotta nella politica del containment, cioè di un cordon sanitaire intorno alla Russia.

Il containment non era altro che la versione allargata al fronte del Pacifico del sistema di stati-tampone del primo dopoguerra, anche se è stato volontariamente travisato per tutta la durata della Guerra fredda: il suo scopo, infatti, non era di “contenere” la Russia, che non rappresentava una minaccia data la sua estrema debolezza (lo stesso George Kennan, “padre” del containment, scriveva nel 1947 che «la Russia rimarrà economicamente una nazione vulnerabile e, in un certo senso, impotente»), ma di contenere la Germania e il Giappone, cioè di tagliare mani e gambe alle frazioni pro-russe in questi due paesi, lasciando ai carri armati di Stalin il ferreo controllo delle frontiere del rimland.

Rapporti di forza

La preoccupazione di fronte a una possibile unione continentale eurasiatica capace di contestare, e infine abbattere, la loro egemonia mondiale era passata dai britannici agli americani. Come conferma, candidamente, Henry Kissinger, un tedesco “prestato” agli Stati Uniti: «Nella prima metà del Ventesimo secolo, gli Stati Uniti hanno combattuto due guerre per impedire il dominio dell’Europa da parte di un potenziale avversario. Nella seconda metà del Ventesimo secolo (in realtà, a partire dal 1941), hanno combattuto tre guerre per difendere lo stesso principio in Asia – contro il Giappone, in Corea e in Vietnam». Addio «missione civilizzatrice», «difesa della libertà», «arsenale della democrazia», «guerra al militarismo», al «fascismo», al «comunismo». Evaporate le ideologie, resta la realtà dei rapporti di forza tra le potenze, in cui il più forte detta le regole, riscrive la storia e forgia le ideologie a cui tutti sono tenuti a credere.

Che il comunismo non c’entrasse niente lo dimostrano non solo gli occhi dolci a Tito dal 1948 in poi, e l’accordo con Mao nel 1972; ma lo dimostrano anche le parole di Zbigniew Brzezinski, un polacco “prestato” agli Stati Uniti, scritte nel 1997, cioè sei anni dopo la caduta del comunismo: «Impedire l’emergere di una potenza eurasiatica dominante e antagonista rimane centrale per la capacità dell’America di esercitare il primato globale. È imperativo che non emerga nessuno sfidante eurasiatico, capace di dominare l’Eurasia e quindi di sfidare l’America». Nella cartina che accompagnava il suo dire, Brzezinski disegnava un «middle space» che somigliava come una goccia d’acqua all’heartland di Mackinder, e tre blocchi chiamati, senza molta fantasia, «west» (l’Europa), «south» (il medio oriente) e «east» (l’Asia), che somigliavano come tre gocce d’acqua al rimland di Spykman.

Quando, nel 2011, Vladimir Putin lanciò la sua proposta di Unione eurasiatica – uno dei tanti tentativi di ricomposizione dell’impero russo – destinata a diventare una «componente essenziale della Grande Europa, da Lisbona a Vladivostok», la segretaria di stato americana, Hillary Clinton, reagì con prontezza e schiettezza: «C’è un tentativo di risovietizzare la regione. Non si chiamerà così; si chiamerà unione doganale, si chiamerà Unione eurasiatica o qualcosa di simile. Ma che non ci siano dubbi: sappiamo qual è l’obiettivo e stiamo cercando di trovare modi efficaci per rallentarlo o impedirlo».

Se il rischio, paventato da Mackinder, Spykman, Kennan, Kissinger, Brzezinski e Clinton è quello di una possibile unione delle forze tra una grande potenza industriale e l’heartland russo, è evidente che la minaccia per gli Stati Uniti, oggi, viene più dalla Cina che dall’Europa o dal Giappone. Quindi, il tentativo di mettere un cuneo tra Cina e Russia è senza dubbio una delle priorità strategiche degli Stati Uniti, se non la priorità strategica di Washington.

Ubriachi di ideologie

Con la guerra iniziata il 24 febbraio, la Russia ha reso due grandi servigi agli Stati Uniti: ha ricompattato, allargato e riarmato la Nato, allontanando la possibilità di un accordo con l’Europa o anche solo con alcuni paesi europei; e ha acuito la diffidenza di Pechino verso Mosca. Gli americani incassano; ma una strategia non può essere costruita sulla speranza di ricevere regali.

E qui nascono i problemi. Intanto, il fatto che esista una strategia oggettiva – evitare un «secondo posto per gli Stati Uniti d’America» – non significa necessariamente che essa diventi una strategia soggettiva, cioè organizzata, pianificata e applicata scientemente da una classe dirigente. «Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare» diceva saggiamente Seneca; e gli Stati Uniti fanno pensare a quel marinaio: non solo il declino relativo continua a non essere identificato come tale; non solo un’eventuale ipotesi strategica rischia di essere modificata o perfino rovesciata ogni quattro anni; ma la gran parte della classe politica del paese, ubriaca di ideologie, si pasce ancora della favola raccontata dal consigliere di George Bush figlio, Karl Rove, una ventina d’anni fa: «Quando noi agiamo, creiamo la nostra realtà»; e mentre gli specialisti si affannano a studiare quella realtà, «noi agiamo di nuovo, creando sempre nuove realtà», e agli specialisti non resta altro che «studiare quello che facciamo».

Le molte migliaia di Karl Rove presenti nella classe politica americana rendono al loro paese lo stesso servizio che i consiglieri di Putin, ubriachi di ideologie, rendono al loro: con le loro buone intenzioni, e la loro pervicace e orgogliosa ignoranza dei vincoli geopolitici, ne lastricano la strada verso l’inferno.

© Riproduzione riservata