Attrice, modella, attivista con il Collettivo N, nel suo libro Nostalgia ricostruisce una parte della sua vita, dall’arrivo in Italia da bambina agli anni in un collegio di suore mentre la madre lavorava come domestica, fino all’ingresso nel mondo della moda: «Non racconto la storia di Cenerentola, una che ce l’ha fatta».

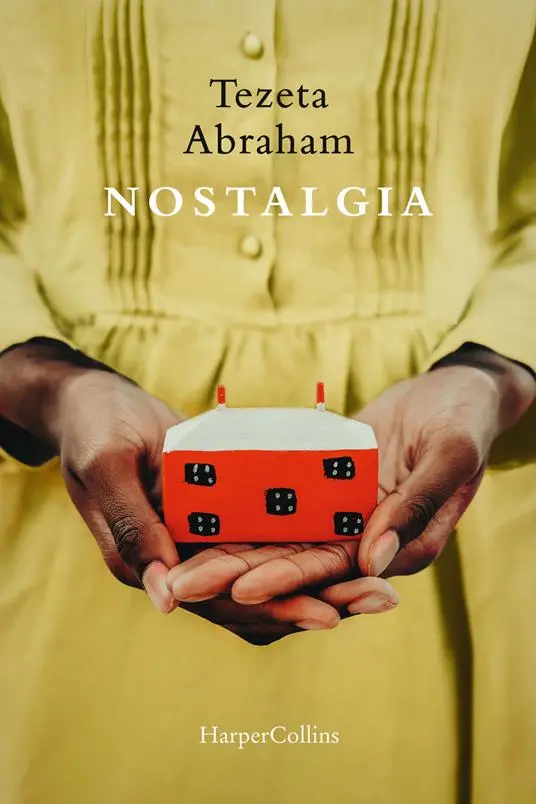

«Non racconto la storia di Cenerentola». Tezeta Abraham, nata a Gibuti nel 1985, lo chiarisce subito: il suo libro Nostalgia, pubblicato da HarperCollins, ricostruisce una parte della sua vita, dal suo arrivo in Italia da bambina, agli anni passati in un collegio di suore mentre la madre lavorava come domestica, fino all’ingresso nel mondo della moda, ma non c’è nessuna intenzione di condividere la storia di «una che ce l’ha fatta».

Dentro, ci sono i tempi infiniti di attesa per i documenti, le nottate sui mezzi dopo un turno di lavoro serale: ottenere l’indipendenza, lavorare, diventare italiana sono le sue preoccupazioni maggiori, si mangiano via i suoi giorni. E ogni volta che le cose sembrano girare per il verso giusto, qualcosa si mette di traverso: una nuova legge, o un ambiente lavorativo tossico. E nel frattempo Abraham fa i conti con la storia di sua madre e l’assenza del padre, con i non detti che si tramandano nel sangue, finché non si è pronti a elaborarli.

Nostalgia è anche il significato del nome di Abraham, Tztà: ma, specifica, ha una sfumatura più simile alla saudade portoghese. E così, Abraham, che oggi è attrice e attivista («Ma fare l’attivista è un privilegio, quando si deve lavorare tutto il giorno non si riesce, e io stessa non riesco sempre») costella il testo anche di momenti luminosi, perché le storie delle persone black «non devono essere solo le storie dei traumi».

Cosa ha significato per lei scrivere questo libro?

Per me è un percorso di autodeterminazione. Quando ho scritto le prime quattro pagine del prologo ero a Gibuti, nel 2013. Non avrei mai immaginato di scrivere un libro: per me erano appunti che scrivevo in mezzo al deserto e rimanevano nell’iPad. Poi ho iniziato a frequentare dei collettivi di persone black. Con il Collettivo N ci siamo esposti fortemente a livello di contenuti per il cinema e l’audiovisivo: siamo stati a Venezia, abbiamo parlato di quanto fosse importante per noi raccontarci in prima persona invece di essere raccontati da sceneggiatori o sceneggiatrici bianche, che continuavano a descriverci in un modo che non era per noi veritiero. La maggior parte delle persone in questo collettivo erano attrici, allora io e un’amica ci siamo accollate i corsi di sceneggiatura. Verso la fine della pandemia, quando avevo circa 35 anni, è arrivato il momento scatenante del libro. Ero già abituata alla scrittura e mi sono detta: “Ok, questo lo scrivo”.

Qual è stata l’accoglienza, dopo che ha condiviso la sua storia?

Mi stanno arrivando dei bei feedback, vediamo. Ho scritto un testo che non è immediato, arriva ma è complesso. Io l’ho voluto così perché la vita non è semplice come ce la raccontiamo sui social. Mi arrivano telefonate in cui mi dicono “Mi sono emozionata”, ma non si tratta di un libro per cui la gente mi dice “Che bello”. Ci sono dei non detti, poi non racconto solo il trauma, racconto proprio la vita. Mi sono messa a scrivere per combattere una narrazione in cui non mi identifico.

Ci sono anche parti scomode: quando racconta del suo agente che truccava i compensi, o dei ruoli stereotipati che le venivano proposti…

Non sono andata a edulcorare il mondo della moda. Può essere bello ma c’è anche il rovescio della medaglia

Dice che, essendo afrodiscendente, il suo mercato di riferimento era l’estero. Oggi c’è più spazio anche in quello italiano?

Erano le agenzie che mi dicevano che il mio mercato era l’estero. Adesso ci sono più opportunità verso le ragazze black, ma si tratta di influencer. Io sono del 1985, e questa non è solo una questione di colore della pelle: anche i miei coetanei bianchi sono stati danneggiati dal Jobs Act. Ci sono delle possibilità per i giovani, ma le persone della mia generazione sono state tagliate fuori.

In che senso?

Non mi metto in competizione con le ventenni, ma non mi rappresentano. C’è una tendenza a selezionare delle persone black come token, cioè a farle parlare per tutta la comunità. Ma a chi fa veramente riflettere non viene data la parola, è scomodo. Quindi ci sono più persone black in giro, ma c’è anche un problema di persone che sono state escluse dal mondo del lavoro.

Ritorniamo al lavoro del Collettivo N, per avere una rappresentanza nel cinema: le cose stanno cambiando?

Il cambiamento è lento, ma qualcosa un po’ sì. Altrimenti non potrei parlare così, non avrei pubblicato un libro. Cambia pian piano, e aspettiamo. Almeno io ho un figlio, non me ne posso andare: aspetto.

Un motivo ricorrente sono le procedure burocratiche e le file in questura per ottenere il permesso di soggiorno, e poi la cittadinanza italiana.

Per me era fondamentale riportare tutte quelle lungaggini, perché per la riforma della cittadinanza mi batto senza se e senza ma da anni. Volevo che emergesse anche sulla pagina l’angoscia dei documenti, non volevo alleggerire quelle parti. Ci ho messo 19 anni della mia vita per questi documenti: ci sono stata male, ho pianto, mi sono domandata perché stavo in fila in questura.

Cosa ha pensato del dibattito di questa estate sullo ius scholae?

Quel dibattito è strumentale, non penso che la destra abbia voglia di fare la riforma della cittadinanza. Però se credo in una riforma di legge non posso fare a meno di parlarne anche se c’è un governo ostile. Il problema è che è una legge che non parla a nessun partito politico. Mentre a noi serve. Ci sono storie come quella della morte di JoJo (Josef Yemane Tewelde, ndr), che ha sconvolto tutta la comunità, perché lui era sempre nelle piazze. Lui è nato qua, mentre io sono nata in Africa. Io sapevo di essere straniera, lui no. È nato qua, ed è morto a marzo nel suo letto di casa a Roma, a 43 anni, senza aver mai avuto un documento. Dei servizi in tv sui fascisti di Acca Larenzia non ci importa niente, perché il problema non è chi fa scandalo, è la gente comune che manco si pone delle domande. Abbiamo i lager in casa: i Cie, i Cpr. Quei ragazzi ingoiano le lamette. La gente non si rende conto che rispetto a quello che scrivo nel libro, la situazione oggi è peggiorata: io non rischiavo di finire in un Cie. Come lo spieghi alle persone che capiscono la tratta migratoria solo con un film di Garrone? Per me scrivere è un processo di lotta. O ti arrendi o ti rimbocchi le mani e vai avanti.

C’è un passaggio in cui si confronta con l’educazione femminista di quello che era il suo fidanzato allora, e riconosce nella propria un maschilismo interiorizzato. Quali modelli diamo adesso ai più giovani?

Posso parlare a nome mio. Ho avuto un esempio femminista, che era mia madre: la sua scelta femminista è stata quella di andare fuori casa rispetto a un uomo violento. Poi in un modo o nell’altro, magari in collegio, sono stata impregnata di patriarcato. Conoscendo il mio ex marito mi sono interfacciata con un femminismo 2.0 e ho capito quanto maschilismo fosse in realtà finito dentro di me. È un confronto che ci serve. Non siamo dure e pure, e manco possiamo fare maschi contro femmine: io ho un figlio maschio, che faccio, lo butto giù dalla montagna? Si deve trovare un modo per convivere. È stato fatto molto dopo il #MeToo. Mediaticamente mi sento più vicina alle donne, e anche per strada sento uno sguardo in più, un aiuto in più. Poi, quando hai 3 mila anni di storia da recuperare, la strada è lunga. Il libro comunque non avrei potuto scriverlo se non ci fosse stato un importante dibattito sia sull’antirazzismo sia sul femminismo.

Se scrivere è la lotta, essere attrice è la sua comfort zone?

Comfort zone fino a un certo punto. Paradossalmente, se prima c’era coraggio nello sperimentare certe realtà, adesso i ruoli per le persone black sono un po’ tornati indietro. A volte ti dicono “Mi fai questa cosa con l’accento sporcato?”. Però anche questi passi fanno parte della lotta: quelli che sono scesi in piazza negli anni Sessanta non hanno ottenuto i cambiamenti da un giorno all’altro.

© Riproduzione riservata