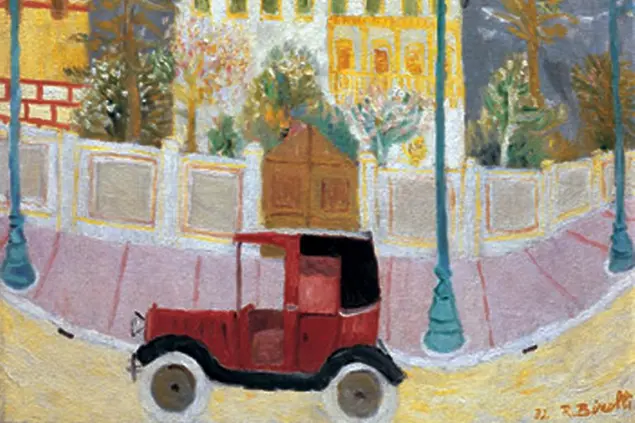

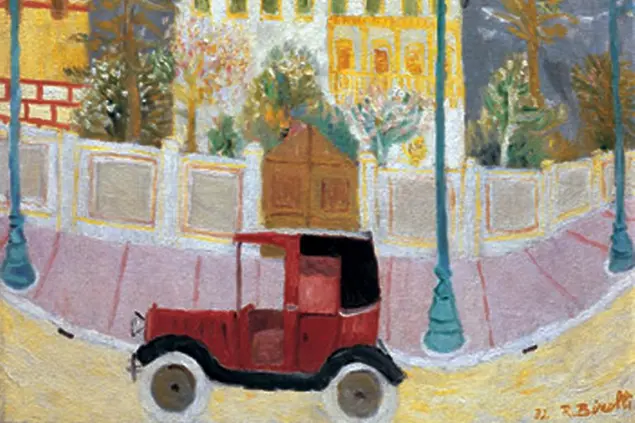

In La storia se ne frega dell’onore Gian Arturo Ferrari esplora il cinismo della società degli anni Trenta. Un periodo in cui si specchiano tutte le contraddizioni e i conflitti di quella dei nostri anni Venti

Un giallo editoriale racconta la Milano grigia del fascismo

20 giugno 2024 • 17:54