La sua vicenda sembra un dramma in più atti, che racchiude emblematicamente il Novecento italiano. Se oggi non viene visto come un criminale ma piuttosto come un meme è perché appartiene a un’altra èra

A leggerla come fosse un romanzo, la vita di Pietro Pacciani è una parabola: un’icona del Novecento così emblematica da sembrarne un teorema. L’esistenza terrena di Pietro Pacciani si svolge in tre atti, e la cosa singolare è ognuno di essi culmina con un processo penale.

Atto I: dalla Linea Gotica al carcere

Primo atto: è il 1943, e il diciottenne Pietro Pacciani è un partigiano modello: buttato nel mezzo della Linea Gotica senza il minimo addestramento, un po’ per coraggio un po’ per sprovvedutezza (ma chi siamo noi per dire dove finisce uno e inizia l’altra), si fa valere. Ma non si dica mai che è stato comunista – già su questo Pacciani darà prova esplicita della sua arcitalianità: «Ho sempre fatto come papà che diceva: io sto con chi regna, perché se ha il potere, vuol dire che è il più furbo».

Eroicamente, salva anche la vita di un compagno: «Ci fu un assalto di tedeschi, eravamo centottanta partigiani, rimanemmo vivi in sessanta. C’era uno di noi, che non conoscevo, che fu ferito a una spalla: urlava, perdeva sangue. Allora io presi la camicia, ne strappai un pezzo e lo usai per tamponare la ferita. Poi me lo caricai sulle spalle e lo portai sulla strada dove arrivava l’ambulanza».

Il salvato era l’avvocato Dante Ricci, e – poiché tutto si tiene – sarà lui a offrirsi per difendere gratuitamente Pacciani nel processo che lo vedrà coinvolto otto anni dopo, nel 1951, quando il Vampa – così chiamano Pacciani per la facilità con cui s’incazza e diventa tutto rosso in faccia – si ritrova catapultato da un racconto di Fenoglio a uno di Verga.

Pacciani è fidanzato con una ragazza appena sedicenne che si chiama Miranda. Ossessivo, bisbetico e geloso come un cornuto plautino, un pomeriggio, roso dal sospetto, la segue nella campagna della Tassinaia, sorprendendola in intimità con un ambulante di quarantadue anni che si chiama Severino. La veste, scivolatale giù dalla spalla, le ha scoperto un seno (il sinistro, come ricorderanno quarant’anni dopo gli inquirenti, al cospetto di altre più macabre specifiche anatomiche): Clitemnestra che offre il seno alla spada di Oreste, la Vergine che allatta il suo bambino, Clorinda colpita da Tancredi che si slaccia l’armatura – è subito cortocircuito italiano, Pacciani non ci vede più, e in preda a una rabbia che nel 1951 è colpevole sì, ma anche sacrosanta, il Vampa spacca la testa a Severino con un sasso e stupra la fidanzata lì per terra, accanto al corpo dell’amante massacrato.

Grazie all’avvocato a cui otto anni prima ha salvato la vita (dove vai, in questo paese, senza gli amici?) Pacciani si prende tredici anni: il delitto passionale, eros e thanatos, vostro onore, certo non si fa ma si sa come vanno queste cose, si metta nei suoi panni vostro onore, gli si è tappata la vena.

Atto II: l’Orco

Secondo atto: come nei romanzi ottocenteschi, dopo la stagione della passione, viene l’inferno della famiglia. Uscito dal carcere, il Vampa vuole una moglie. Ma per i canoni del tempo è troppo vecchio: ha quarant’anni, è un lavoratore della terra agricola senza patrimonio, chi vuoi che se lo pigli. Alla fine ne trova una, una povera donna che sta a San Godenzo – Pacciani per andare a corteggiarla si fa un’ora ad andare e una a tornare ogni sera, in lambretta, in mezzo alle campagne, e alla fine riesce: si sposano.

Ci fa due figlie, Rosanna e Graziella. Si trasferiscono a Mercatale, vicino San Casciano – e lì inizia l’inferno. Stupri, botte, violenze – sevizie con gli ortaggi, pasti consumati nella ciotola del cane. In questi anni si costruisce il secondo Pacciani – il contadino instancabile, l’accumulatore compulsivo, ma soprattutto il violentatore brutale, il sadico, la “belva”: l’Orco domestico del ritratto di famiglia. Le figlie troveranno infine la forza di denunciarlo: il Vampa torna alla sbarra per la seconda volta, e visto che stavolta viene sospettato di quegli e di ben altri crimini, si ritrova i microfoni davanti alla bocca e le telecamere davanti.

Atto III: il Mostro

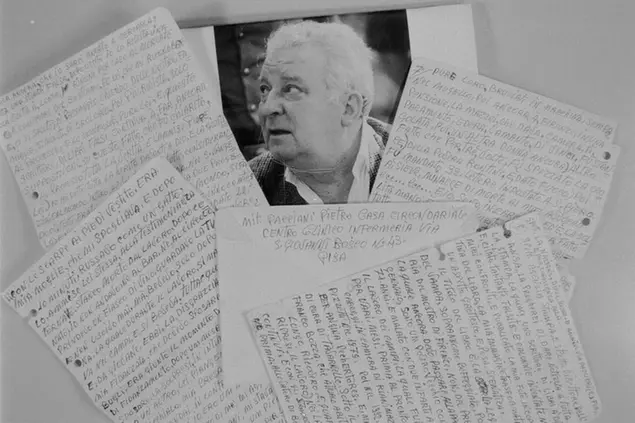

Terzo atto: ora Pacciani è in proscenio, per la prima volta in piena luce. È accusato di essere il Mostro di Firenze. Pacciani si difende con i soli strumenti che possiede, e che ancora una volta sono quelli dell’italianità più emblematica: un fluviale, ininterrotto piagnisteo. Il contenuto di questo inesauribile atto unico è sempre lo stesso: lui non c’entra, non ha mai fatto niente di male, lui è un onesto lavoratore della terra agricola, ama Dio la patria e soprattutto la famiglia sopra ogni altra cosa, se ha sbagliato l’ha sempre fatto in buonafede – l’eterna scusa che tutto contempla e tutto prova ad assolvere: tutto ciò che ho fatto l’ho fatto per amore.

E, naturalmente, la poesia – che, come ogni cosa nel mondo di Pietro Pacciani, è secolare come la terra che lavora, e gli arriva dritta dalle stanze di Lorenzo e del Poliziano: «Se nel mondo esistesse un po’ di bene / e ognun si considerasse suo fratello / ci sarebbe meno pensieri e meno pene / e il mondo ne sarebbe assai più bello».

Solo che ora è diverso: è passato il giro di boa degli anni Ottanta, e adesso cambia tutto. L’Italia di Pacciani non la si guarda più con la gesuitica benevolenza dell’ignoranza. Sono finiti i sorrisi le connivenze le omissioni volontarie e involontarie: sono passati gli anni Ottanta, e quell’Italia non si può più lasciar lì dov’è sempre stata. È il tempo di celebrare un cambio di paradigma, e per quell’Italia non c’è più accondiscendenza: l’Italia rurale e preindustriale, l’Italia pasoliniana delle chiese delle piazze e degli orti e dei torrenti, l’Italia della miseria che non è sempre severa e guttusiana fierezza ma qualcosa di violento e repulsivo come un brulichio di ratti abbacinati da un faro – su quell’Italia si accendono i riflettori di un processo senza perdono.

Il rito

Il processo al Mostro di Firenze è stato anche questo: la messa al muro di un’Italia popolare e oscena, lontana anni luce da ogni oleografia socialista; un rito indubbiamente classista, dove si è celebrata anche la fine di una certa teologia politica. L’Italia diventa qualcos’altro, e Pacciani è il colpevole perfetto della rimozione che comporta ogni passaggio d’epoca. I compagni di merende non erano solo potenziali assassini: erano oggetti storici anacronistici, che il Tribunale portava alla sbarra in nome di una mostruosità più vasta, più ambigua, più profonda. Più politica.

Eccoli, rimasti immutati nella distanza degli anni, i mostri dell’Italia che fu: Gianfranco Lotti, detto il Katanga, lo scemo del villaggio, a cui i ragazzi di San Casciano gridavano «Corri, Katanga, in piazza ci sono gli alieni!», e Lotti, felice, correva. O Mario Vanni, un povero alcolista a cui prima di sposarsi la moglie non aveva detto che soffriva di convulsioni e non poteva perciò avere rapporti sessuali, c’era il rischio che il godere le causasse una crisi, e quindi lui si era rassegnato ad andare con le prostitute del contado, e per dar loro una mano si portava sempre dietro un vibratore, che una volta mentre era in autobus gli cadde dalla tasca e cominciò a ballare dappertutto; il Vanni detto Torsolo che in vita sua non era mai uscito dalla Toscana, eccetto quei due giorni di viaggio di nozze: era andato a Roma con la moglie; e poi basta, mai più.

Se oggi Pacciani non viene visto come il criminale che indubbiamente era ma piuttosto come un meme, è proprio perché è un oggetto che appartiene a un’altra èra, esotico e lontano quanto un etrusco o un apache. Checché se ne lamenti l’ombra corsara di Pasolini, quel tipo d’uomo – così come quell’Italia regressiva e sollecita, beghina e fascistoide – non tornerà mai più, e forse questo è un bene.

Pietro Pacciani non era il Mostro di Firenze. Era innocente, e oggi si può dire che lo sapevano anche gli inquirenti. Il Mostro di Firenze era tutt’altra cosa – un serial-killer americanizzato e cinematografico, giovane, complessato, sessualmente impotente: così lo descriveva il profilo psicologico che nell’89 la Procura di Firenze commissionò all’Fbi. Un assassino alienato e solitario, lontanissimo dalla pulsionalità perversa ed esuberante del toscano Pacciani come dei sardi Vinci, vecchi e malinconici mostri del Vecchio Mondo.

Il Mostro di Firenze era moderno, molto più moderno di loro: frutto di un vento che soffiava dal futuro. E infatti non l’hanno mai preso. Il suo ultimo omicidio è del 1985: iniziano altri anni, infuriano altri mostri.

© Riproduzione riservata