In occidente furono i Romani ad aprire, per mano di una donna patrizia, il primo hospitium per malati terminali. Qui da noi il cibo è stato per molti secoli associato alla sopravvivenza, ma da circa un secolo ci si chiede che senso abbia prolungare un'agonia così dolorosa

Il cibo è da sempre simbolo di vita ed energia, è ciò che ci tiene in esistenza e senza il quale moriremmo nel giro di pochi giorni. C'è però un caso in cui quello che mangiamo può acquistare un significato ben diverso, quello di ponte dal mondo dei vivi a quello dei morti, sia che si intenda quest'ultimo come il nulla assoluto o come il luogo della salvezza eterna. Stiamo parlando del cibo che si dà ai malati terminali, le persone che ormai hanno perso ogni speranza di guarigione e che si avviano al trapasso.

Questione di dignità

Quando qualcuno sta per morire, come dovremmo nutrirlo? O ancora meglio, come ci chiediamo ormai da molti anni, dovremmo nutrirlo? L'alimentazione dei malati terminali, sia nella versione spontanea che in quella forzata, è un tema che divide a volte in maniera trasversale rispetto alle idee politiche o alle fedi religiose; e che soprattutto stressa i familiari del malato, che da una parte puntano sulla nutrizione per assicurare dignità agli ultimi giorni del loro caro, e fargli sentire che stanno facendo qualcosa di utile per lui; e dall'altra si chiedono che senso abbia prolungare quell'agonia, spesso dolorosa e comunque senza via di uscita. Il fatto poi che il malato mangi sempre di meno, accresce nei familiari un senso di impotenza ogni giorno più difficile da gestire.

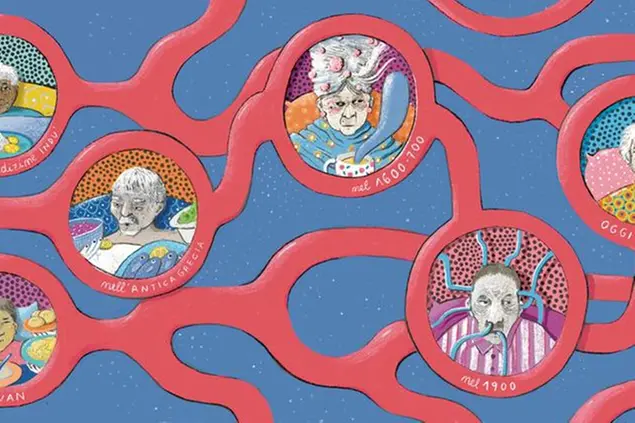

L'alimentazione dei malati terminali è insomma un tema che sposta, anzi capovolge, l'immagine del cibo come fonte di vita. Quello che si mangia, per la prima e unica volta nell'arco di una vita, diventa qualcosa che prepara alla morte. È molto interessante, a questo proposito, vedere come le diverse culture hanno interpretato nel passato questa pratica difficile ma importantissima.

Nella cultura occidentale mangiare è stato da sempre sinonimo di sopravvivenza. Al malato terminale si dava cibo per prolungare ancora, disperatamente, la sua vita. Interrompere la sua nutrizione infatti avrebbe accelerato la sua morte. Era una posizione che prendeva in considerazione più il punto di vista di chi stava intorno al malato che quello del paziente stesso e che da circa un secolo è decisamente entrata in crisi, vedremo più avanti come e perché. Nella tradizione Indù, invece, il problema veniva visto dal punto di vista del moribondo, e non di chi gli stava intorno e avrebbe voluto, comprensibilmente, che non morisse mai. Qui l'interruzione di nutrizione non era vista come causa di morte. Era il malato che sceglieva di mangiare di meno per prepararsi a una morte dignitosa. Nella tradizione taiwanese, all'opposto, una persona non doveva mai morire affamata, perché la sua anima sarebbe stata debole, stanca e tormentata, e invece bisognava morire, possiamo dire paradossalmente, stando bene. E quindi il malato terminale veniva nutrito a dovere, per dargli forza in vista del lungo viaggio.

Da questa parte di mondo le cure palliative, di cui l'alimentazione in fase terminale è parte integrante, nascono come aiuto ai bisognosi in generale. Nell'antica Grecia e tra i Romani all'inizio si dava assistenza e cibo ai viaggiatori che si ammalavano, perché si pensava che questo portasse poi a una buona considerazione da parte degli dei. Per i Greci, chi viaggiava era protetto da Zeus, e questo spingeva le persone ad essere caritatevoli con i viandanti, specialmente quando avevano problemi di salute. Nel mondo classico nacque così, intorno al IV secolo d.C., l'hospitium, da cui gli hospice di oggi. Fu una donna patrizia della famiglia dei Fabi, Fabiola, poi santificata dalla Chiesa cattolica, che per prima diresse un hospitium che allargò anche ai malati terminali la sua attività. Il suo fu il primo hospice aperto in Europa occidentale per questo genere di malattia, una svolta epocale nella nostra civiltà, che inaugurava anche a livello pubblico la volontà di prendersi cura di chi non aveva più speranze.

Nel Medioevo

Ma fu nel Medioevo che gli hospitium cominciarono a includere sistematicamente anche le persone che stavano per morire, considerate anch'esse dei viaggiatori in procinto di esplorare mondi sconosciuti. Molte di queste strutture sorsero vicino ai santuari per dare assistenza e cibo ai malati terminali oltre che ad altre categorie di bisognosi. Si andò avanti così per secoli, con minimi cambiamenti fino al Seicento e al Settecento, quando furono pubblicati alcuni manuali di medicina che seminavano un primo, atroce dubbio: questi libri infatti da una parte suggerivano di curare il paziente fino all'ultimo istante, ma dall'altra raccomandavano di praticare terapie molto blande e sconsigliavano l'imposizione forzata di cibo e altre pratiche che avrebbero prolungato inutilmente l'agonia.

È la tecnologia del Novecento, infine, che cambia totalmente le carte in tavola. Prima l'idratazione indotta, poi le macchine che alimentano il corpo artificialmente, permettono di far sopravvivere il malato terminale ben oltre quello che accadeva nell'Ottocento. Certo, queste tecnologie non danno al malato cibo per come noi lo intendiamo, ma da questo momento in poi, in questo campo, cibo e macchine si mescolano e confondono, perché in pratica hanno lo stesso fine: produrre qualcosa che il malato assuma per restare in vita. E qui nascono le grandi domande, prima da parte della religione e poi dei filosofi etici. È lecito farlo? È giusto che la tecnologia prolunghi la vita, anche in maniera forzata? In un primo momento queste novità apparvero come qualcosa di miracoloso, ma poi, come spesso accade, dopo la meraviglia si cominciò a ragionarci sopra.

I limiti della religione

Fu la religione a mettere per prima in discussione queste nuove terapie, vedendo in queste forme di alimentazione una disobbedienza al volere divino. Papa Pio XII per primo avanzò dei dubbi: nel 1957, a un Congresso di anestesisti, dichiarò che non doveva essere un obbligo né per i medici né per i pazienti l'utilizzo di macchine che prolungavano la vita. Era quindi lecito arrestare l'alimentazione forzata.

Seguì nei primi anni Settanta l'avvento della bioetica e quindi di una risposta laica alla questione. I risultati a cui giunsero i nuovi filosofi non furono comunque così diversi da quelli di papa Pacelli. Ma se per la Chiesa il problema era assecondare o meno il volere di Dio, per le teorie più progressiste sul fine vita la questione era che queste macchine non davano al malato una vita degna di questo nome, e che soprattutto chi era sull'orlo del trapasso aveva il diritto di scegliere in piena autonomia i tempi dell'ultimo viaggio.

L'alimentazione dei malati terminali, dopo la sbornia tecnologica, è tornata così ad essere un momento di assistenza, cura e affetto per una persona cara vicina alla morte, accudita non più dalla tecnologia ma dall'amore.

E soprattutto, ci si è accorti che non è possibile risolvere il problema con regole generali. In questo articolo non ho parlato di cibi specifici che in varie epoche si sono dati a questa tipologia di malati, perché in realtà in passato come oggi non ci sono prodotti o piatti associati alla malattia terminale in generale. Infatti, mentre le civiltà antiche preparavano alcuni cibi specifici per i funerali, e quindi per la celebrazione di chi era già morto, chi era sul punto di spirare continuava a consumare, in quantità spesso minori a causa di nausea, vomito e altri problemi, il cibo che aveva sempre mangiato. Forse c'era una sorta di rispetto per chi era comunque ancora vivo e quindi veniva considerato capace di scegliere il cibo che voleva mangiare.

Questo succede anche oggi. La nutrizionista Lorena Abballe, che si occupa di nutrire i malati terminali dell'hospice di Isola del Liri, in una recente intervista ha spiegato il tutto molto semplicemente. In pratica non c'è un prodotto o un piatto indicato in questa precisa situazione. Il modo migliore di trattare un malato terminale attraverso il cibo, secondo lei, è consentirgli di mangiare gli stessi cibi che mangiava (e amava) anche prima di essere ricoverato nella struttura.

Chiudendo anche un occhio sui suoi problemi di salute, ovviamente: Abballe cita il caso di una signora con livelli di glucosio molto alti a cui non veniva negato il suo cibo preferito in assoluto, il succo di frutta, certo non indicato per un diabetico. Visto che nella nostra cultura il mangiare è associato con il piacere e la dignità, conclude la nutrizionista, è giusto che il paziente continui a mantenere il contatto con il proprio cibo preferito, per vivere dignitosamente fino all'ultimo istante.

© Riproduzione riservata