- «La forma più grande e potente di politica identitaria è la supremazia bianca. È quella che supera tutte le altre messe insieme, ma è sempre stata considerata naturale, quindi non ci si è preoccupati di parlarne»

- «Quello che è successo è che ora altri gruppi fanno pressione per far valere i propri diritti e la propria identità, che lo facciano in modo giusto o sbagliato, a ogni modo sostanzialmente prendono parte al gioco».

- «Se di qualcuno non apprezziamo i punti di vista, non bisogna cacciarlo dal campus. Non si interrompono i suoi incontri. Non si vandalizza il suo ufficio. Non gli si mandano minacce di morte. Si lascia che venga nel campus e che parli».

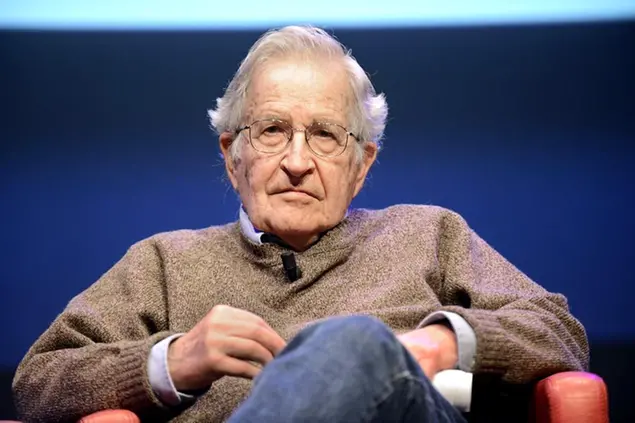

Noam Chomsky, professore emerito di Linguistica al Massachusetts institute of technology, è stato per molti decenni uno dei critici più importanti della politica estera degli Stati Uniti.

In questa conversazione Chomsky e Yascha Mounk discutono discutono dell’America e del mondo, di ieri e di oggi.

Yascha Mounk: Vorrei iniziare la nostra conversazione con una domanda sul cuore del suo lavoro scientifico. Qual è l’idea della grammatica universale e cosa questo ci dice di come dovremmo pensare alla natura umana?

Noam Chomsky: Gli esseri umani hanno un tratto speciale comune a tutti gli essere umani, ma per quanto ne sappiamo, unico della specie umana. Non c’è un sistema analogo in nessun altro sistema animale. Si tratta della facoltà del linguaggio. Permette ai bambini, molto rapidamente, con pochissime prove, di acquisire l’abilità che lei e io stiamo usando in questo momento. La grammatica universale è lo studio della natura di questa facoltà. Come è entrata nelle nostre menti? Qual è la sua base generale? Quali sono le sue proprietà? Questi sono i temi della grammatica universale.

C’è una nozione tradizionale di grammatica universale che è in qualche modo diversa. In passato era lo studio delle regolarità generalmente riscontrate nelle lingue. Ora il termine si usa in modo diverso. È usato per la teoria della base genetica incorporata per l’acquisizione e l’uso del linguaggio, che è una nozione un po’ diversa.

Una delle implicazioni di questa teoria è che c’è un limite alla misura in cui il linguaggio varia e alla misura in cui la psicologia umana può variare. Se accettiamo la grammatica universale e alcune delle più generali idee della psicologia che l’accompagnano, come contrasta con l’idea che la cultura umana sia completamente dipendente dal contesto culturale locale?

Ci sono alcune questioni qui. Per prima cosa, ogni tratto biologico ha necessariamente dei limiti. Se ha una portata, ha dei limiti. Lei e io siamo capaci di camminare; la capacità di camminare ci impedisce di volare. Questa è soltanto logica. Se un sistema ha una certa portata è perché ha una natura incorporata e quella natura imporrà dei limiti. Quindi portata e limiti sono collegati. È vero per ogni tratto distintivo. È vero per il linguaggio.

Ora, c’è un problema diverso, che lei ha sollevato, ed è il modo in cui la cultura influenza il linguaggio, o come il linguaggio influenza la cultura. È stato studiato per settant’anni. Ci sono pochissime prove di effetti linguistici sulla percezione, sulla comprensione e così via. La nostra cultura, ovviamente, influenza il modo in cui usiamo la lingua, ma si potrebbe avere la stessa lingua per culture radicalmente diverse.

Negli Stati Uniti, ad esempio, ci sono tentativi di convincere le persone a dire “latinx” invece di “latino” o “latina”, non solo perché sia più inclusivo, ma anche per contrastare le strutture di potere esistenti. Pensa che questo genere di cambiamenti linguistici possano avere un impatto potente?

È una storia antica. Sono ebreo. Il tipo di terminologia che si usava per gli ebrei durante la mia infanzia non sarebbe usato oggi per le conseguenze, per gli effetti che la terminologia ha. Dunque, è una storia antica. Si può discutere dei casi particolari, ma la questione generale non è in dubbio. Ad esempio, non si va in giro a chiamare gli ebrei “kikes”, giudei, o gli italiani “wops”, guappi, cose che si facevano sessanta o settanta anni fa.

Un cambiamento interessante avvenuto nella sinistra è nella posizione contro l’universalismo. Oggi, mi sembra, e potrebbe non essere d’accordo con me, che una parte molto ampia della sinistra si voglia organizzare intorno a gruppi identitari, e forse preveda anche un futuro per la società in cui i gruppi identitari svolgono un ruolo importante, come fanno oggi, tranne che con gruppi di identità storicamente oppressi trattati molto meglio.

Quello di cui stiamo parlando non è proprio la sinistra, è più che altro quello che viene definita “politica identitaria”. La forma più grande e potente di politica identitaria è la supremazia bianca. È quella che supera tutte le altre messe insieme, ma è sempre stata considerata naturale, quindi non ci si è preoccupati di parlarne. Supremazia maschile, supremazia bianca: sono cose profondamente radicate nella cultura. Sono fattori enormi che hanno conseguenze enormi. Ma erano solo dati per scontati.

Quello che è successo è che ora altri gruppi fanno pressione per far valere i propri diritti e la propria identità, che lo facciano in modo giusto o sbagliato, a ogni modo sostanzialmente prendono parte al gioco. Questi gruppi stanno dicendo: «Non vogliamo solo il dominio schiacciante – così schiacciante che nessuno nemmeno lo commenta – della supremazia bianca e della supremazia maschile che si è costruita nella cultura per secoli». Ci si può chiedere se lo stiano facendo nel modo giusto. A volte no. Ma non è la sinistra; è solo una ricerca di diritti su una gamma più ampia rispetto ai soli settori dominanti.

Molti potrebbero obiettare a questo. Potrebbero dire: «No, siamo noi la sinistra, e il giusto modo di stare a sinistra è proprio quello di contrastare la supremazia bianca e quelle forme di politica identitaria bianca con una varietà di forme diverse di politica identitaria che possono resistere a tutto ciò».

Le persone si possono definire come vogliono, ma la sinistra tradizionale si preoccupava di problemi di classe. È vero che tante persone che hanno idee progressiste su temi politici e così via, si preoccupano anche dei diritti delle donne, dei diritti delle minoranze e così via.

Tuttavia quel tema particolare della politica identitaria è sostanzialmente distaccata dalla sinistra e la ragione ovvia è guardare alle forme principali di politica identitaria. Le forme principali sono, ancora, prepotentemente la supremazia bianca e quella maschile. Si tratta di politica identitaria reale, potente. Non la notiamo perché la diamo per scontato. Ma non è un argomento. È vero. È un problema profondo.

La supremazia bianca e quella maschile hanno un impatto straordinario sulla politica. Sono le sue parti dominanti e lo sono da secoli. Quando i gruppi che non sono dominanti iniziano a dire che anche loro hanno dei diritti, certamente, questo avrà un effetto sulla politica. Un tempo si dava per scontato che i neri fossero semplicemente inferiori: «È insito nella loro natura. Semplicemente non sono capaci di entrare in una società moderna». Thomas Jefferson lo credeva. Lo credeva Abraham Lincoln. Alcuni dei più progressisti lo pensavano.

È una forma di politica identitaria radicale da cui, fortunatamente, molti di noi, non tutti, sono fuggiti. E lo stesso vale per la supremazia bianca prevalente, il patriarcato, la supremazia maschile, e così via. Sono patologie culturali che dovrebbero essere superate. Ci si può chiedere se sono superate nel modo giusto o sbagliato. È una questione seria.

Dovremmo dire “latinx”? La decisione spetta al gruppo in questione, secondo me, proprio come spetta agli italiani decidere se gli sta bene essere chiamati “wops”, guappi.

Quale pensa sia la forma giusta, da una prospettiva di sinistra, di opporsi alla supremazia bianca o ad altre forme di ideologia di destra?

Organizzandosi. È il modo che si è utilizzato per superare la convinzione che i neri sono geneticamente incapaci di essere altro che raccoglitori di cotone e servitori. Ci vuole educazione, organizzazione, attivismo. Dunque, è una lunga battaglia.

Prendiamo la lotta per i diritti delle donne, che è andata avanti per secoli, ma è aumentata notevolmente negli anni Sessanta e Settanta. Parte dell’effetto civilizzatore dell’attivismo degli anni Sessanta, che ha significativamente cambiato il paese in molti modi, è stato che essenzialmente ha dato vita a un movimento per i diritti delle donne molto più sofisticato, avanzato e ampio che ha cambiato enormemente le cose.

Ricordiamo che in questo paese fino alla metà degli anni Settanta, le donne non erano nemmeno legalmente riconosciute del tutto come persone. Il paese è stato fondato sulla common law britannica. Secondo la common law, le donne erano proprietà del padre, consegnate al marito.

Tornando alla convenzione costituzionale, uno degli argomenti contro il voto alle donne era che sarebbe stato ingiusto nei confronti degli uomini non sposati, perché un uomo sposato avrebbe avuto due voti: il suo e quello della sua proprietà. Questo era incluso nella legge americana fino al 1975. Non molto tempo fa.

La corte Suprema ha infine stabilito che le donne hanno il diritto legale di far parte delle giurie federali. È una battaglia, ed è un solo aspetto. Ci sono molti altri aspetti. Il cambiamento che ha portato al riconoscimento dei diritti delle donne è stato enorme a partire dagli anni Sessanta, un progresso tutt’altro che sufficiente, ma enorme.

Una parte molto vasta della società odierna vuole mantenere la supremazia bianca per prevenire ciò che viene chiamato la “grande sostituzione”, la credenza secondo cui i malvagi democratici stiano favorendo la migrazione in modo da minare e distruggere la razza bianca.

Ci sono persone che vogliono una società cristiana evangelica, bianca, guidata da uomini. È una parte molto consistente della popolazione. Benjamin Franklin, la figura più illuminata della società americana del Diciottesimo secolo, pensava che avremmo dovuto escludere i tedeschi e gli svedesi dal paese perché troppo scuri di carnagione.

Questo era il credo più illuminato del Diciottesimo secolo. Non ci crediamo oggi, spero, ma ci sono residui simili. Lo si vede nelle preoccupazioni sulla “grande sostituzione”, o sulla teoria critica della razza, qualunque cosa sia. Quindi sì, ci sono, e dipendono dal tipo di società in cui vogliamo vivere. Ci sono divisioni su questo, come ci sono sempre state.

Ha avuto un famoso dibattito con Michel Foucault e mi chiedo cosa ne pensa ora. Mi sembra che lei abbia vinto la discussione intellettualmente, ma che Foucault abbia vinto la discussione in termini di influenza politica, che in realtà la sua versione del dibattito si è dimostrata molto più potente nel determinare la forma della sinistra attivista di oggi. Condivide questa impressione?

Quello che mi ha colpito di più nel dibattito è stato che non avevo mai visto una persona così amorale – non immorale, ma amorale – in vita mia. Non c’erano domande su cosa fosse giusto o sbagliato, solo «chi ha il potere?»

Al tempo, nella sua storia personale, era considerato, e si considerava, uno della sinistra. Nel dibattito disse: «Guarda, l’importante è sostenere il proletariato». E ho detto: «Anche se stanno facendo una cosa sbagliata?» Ha risposto: «Beh, questa domanda non si pone».

Questo è un tipo di posizione amorale in cui non mi ero mai imbattuto in tale misura prima. Ecco il mio ricordo principale. Oltre, ovviamente, al disaccordo su cose come ciò che è realmente accaduto durante l’Illuminismo, e così via, disaccordo sui fatti.

Oggi si presta anche molta attenzione alle domande di chi ha il potere, e in molti modi è comprensibile. Qual è il modo morale e di principio di difendere coloro che sono senza potere?

Il movimento per i diritti civili, il movimento contro la guerra e il movimento delle donne lo hanno fatto in modo abbastanza efficace. Non mancano i modi per schierarsi a sostegno di coloro che sono oppressi, attaccati o sottoposti a forza e controllo impropri. Ma lo si può fare in modi esagerati.

Prendiamo un caso reale: all’inizio degli anni Settanta, molti giovani erano così indignati per le orrende atrocità in Vietnam, che decisero che l’unico modo per starci davanti era di scendere su Main Street e spaccare le vetrine. Bene, i vietnamiti ne furono inorriditi. Cercarono di impedirlo.

A loro non importava se le persone qui stavano bene, volevano sopravvivere e sapevano che questo creava solo supporto per la guerra che li stava distruggendo. All’epoca si dibatteva molto al riguardo, e ricordo molto bene gli argomenti. Eppure sì: è possibile perseguire una giusta causa in modi che sono, prima di tutto, sbagliati in linea di principio e, in secondo luogo, dannosi per quella causa.

Quali princìpi dovrebbero guidare chi difende i deboli?

Non c’è un algoritmo per queste cose. Bisogna pensarle per bene. Riflettere, sfidare le proprie convinzioni, metterle in discussione. Vagliare quali princìpi dignitosi dovrebbero guidare la vita, e poi applicarli.

Si possono fare errori, non è possibile evitarlo. Ma è l’unica cosa che possiamo fare. Non c’è il catechismo. Non c’è un incantesimo. Dipende dalle circostanze e dalla valutazione delle complesse condizioni umane. È la vita.

Così come non ci sono regole specifiche su come crescere i bambini; dipende dal bambino, dalle condizioni e dall’ambiente. Ci sono alcune linee guida generali, ma la maggior parte del lavoro è nella comprensione empatica. E lo stesso vale con altre relazioni. Non si troveranno istruzioni semplici.

Quando pensa ad alcuni dei garanti della Costituzione degli Stati Uniti, o ad alcuni princìpi come il giusto processo, la critica in fondo è che storicamente sono state apprezzati molto di più da alcuni gruppi dominanti che da altri. Come dovremmo pensare al ruolo di princìpi neutrali che storicamente non sono stati applicati in modo neutrale?

Qui ci sono due domande. Una è: «Vogliamo capire la nostra società?» Vogliamo capire da dove viene la ricchezza? Vogliamo capire quanta della nostra ricchezza viene dal più orribile sistema di schiavitù della storia umana?

Dobbiamo ricordare che il cotone è stato il petrolio del Diciannovesimo secolo. Il cotone a buon mercato era la base per la produzione, la finanza e il commercio al dettaglio negli Stati Uniti e in Inghilterra, una base enorme della ricchezza di queste società. Il cotone a buon mercato proveniva da una schiavitù orribile e feroce di un genere che non era mai esistito nella storia umana. Dovremmo saperlo? O dovremmo invece semplicemente dire «Oh, beh, non mi interessa. Non sono interessato?» Sta a ciascuno di noi decidere.

La seconda domanda è: «Cosa ce ne facciamo dell’orrenda eredità rimasta?» Basti guardare alla differenza di ricchezza tra neri e bianchi. Alle condizioni in cui vivono. Ai livelli di istruzione. Tutto questo è l’eredità di un orribile sistema di oppressione.

Non basta semplicemente dire: «Ok, iniziamo e usiamo i princìpi correttamente». Supponiamo che i tedeschi dicano: «Dimentichiamoci di tutta questa faccenda dell’Olocausto. A chi importa? È finita. D’ora in poi, tratteremo gli ebrei con gentilezza. Possiamo smettere di pensare ad Auschwitz e a tutte quelle sciocchezze».

Io non sono d’accordo, non credo che lo siano gli altri e non credo che dovremmo esserlo per noi stessi.

Mi riferivo anche al modo in cui le persone, ad esempio, vogliono rifiutare una cosa come la libertà di parola. Vorrei capire perché lei pensa che dovremmo difendere questo principio (il che non significa che dovremmo ignorare la storia).

Beh, ho due commenti. Da una parte, ovviamente, sono d’accordo. Infatti sono stato tra i primi ad assumere esattamente questa posizione per anni. Ma c’è un’altra cosa da considerare. È interessante che questo problema stia venendo fuori ora.

La soppressione della parola – la cancel culture – è endemica nella nostra società. Esiste da quando ne ho memoria: nel mondo accademico, nel mondo dell’editoria, ovunque. Potrei farle una lunga lista sulla base della mia esperienza, che non è affatto la cosa peggiore in assoluto.

Il mio ufficio al lavoro viene vandalizzato a causa delle mie opinioni. L’ufficio postale del campus deve tenere sotto osservazione speciale i pacchi che mi arrivano a causa di minacce di morte. Le assemblee in cui parlo sono interrotte dagli studenti.

Devo avere la protezione della polizia nel campus se parlo di determinati argomenti. I miei libri non solo sono stati dimenticati, ma intere case editrici sono fallite perché hanno osato pubblicare un mio libro. Questo è cancel culture con vendetta.

Non si tratta solo di me, ovviamente. È molto peggio per molti altri. Siccome aveva preso di mira persone di sinistra e dissidenti, nessuno se ne accorse. Quindi sì, sono molto contento che qualcuno finalmente inizi a notarlo, ora che il suo bue viene incornato. Non gli importava quando succedeva continuamente ai soliti bersagli.

È come essere improvvisamente preoccupati per la politica identitaria tra gli ispanici quando c’è stata ovunque una politica identitaria suprematista bianca. Sì, è bene preoccuparsene. Chiediamoci perché non ce ne siamo mai preoccupati quando accade in modo importante, costantemente, ma contro persone che erano considerate ciò che George Orwell chiamava «unpeople», «non persone».

Se di qualcuno non apprezziamo i punti di vista, non bisogna cacciarlo dal campus. Non si interrompono i suoi incontri. Non si vandalizza il suo ufficio. Non gli si mandano minacce di morte. Si lascia che venga nel campus e che parli. Ho creduto in questo da sempre, ed è stata una vita solitaria per questo motivo.

Ha una visione molto cupa della natura del potere americano nel mondo. Presumo che abbia anche una visione piuttosto cupa della situazione della Russia e della Cina oggi. Quali pensa che siano le prospettive per le società libere nel ventunesimo secolo?

Possiamo fare ben poco, lei ed io, sulla dura repressione in Cina, o sulla corruzione e la repressione di Vladimir Putin in Russia. Possiamo condannarla, possiamo dire che è male. Non c’è molto che possiamo fare.

Possiamo però fare molto per la nostra società. La nostra stessa società è in uno stato di grave collasso. Non è solo la mia opinione. Lo si legge dai commentatori più sobri e rispettati del mondo.

Prendiamo il Financial Times di Londra, la rivista economica leader a livello mondiale. L’autorevole Martin Wolf, editorialista molto apprezzato e sobrio, non incline all’esagerazione, ha scritto molto esprimendo una profonda preoccupazione per come gli Stati Uniti si stanno muovendo verso una dura autocrazia. Il sistema democratico sta crollando. È un fatto ampiamente riconosciuto e possiamo fare molto al riguardo. Quindi preoccupiamoci di questo.

Quanto alla politica estera, ci sono alcune cose che vanno tenute presenti. Per quanto riguarda la Cina, è una potenza in ascesa, dovremmo chiederci: «Qual è questa minaccia cinese che ci stiamo mobilitando per combattere?» Che cos’è, esattamente? Guardiamo. Non è così facile da identificare.

L’ex primo ministro australiano Paul Keating, distinto statista internazionale, ne ha recentemente scritto in un articolo sulla stampa australiana in cui ha posto la domanda: «Qual è la minaccia della Cina?» E la sua risposta è stata: «la sua esistenza».

L’esistenza della Cina. Questa è la minaccia. Quella che chiamiamo la minaccia cinese è ai confini della Cina. Non è nei Caraibi. Non è ai confini della California. Diciamo che la Cina ai suoi confini, come a Hong Kong, sta facendo delle cose che non ci piacciono e non dovrebbero piacerci.

È una minaccia la Cina? La Cina ha una base militare all’estero, a Gibuti. Gli Stati Uniti hanno 800 basi militari, molte delle quali al largo delle coste cinesi, che inviano missili nucleari puntati sulla Cina. Abbiamo appena deciso di mandare dei sottomarini nucleari in Australia. Probabilmente non saranno operativi nemmeno tra quindici o vent’anni. Un effetto sarà quello di spingere la Cina ad aumentare drasticamente la sua forza militare, per contrastare questa nuova, grande minaccia per loro.

In secondo luogo, dovremmo riconoscere che la Cina e gli Stati Uniti dovranno cooperare nei prossimi anni, altrimenti saremo tutti condannati. È così. Le crisi che stiamo affrontando sono senza confini: la guerra nucleare, il riscaldamento globale e le pandemie devono essere affrontate a livello internazionale.

Possiamo muoverci verso la cooperazione, o dobbiamo andare verso la provocazione, come l’accordo sui sottomarini nucleari? Penso che dovremmo muoverci contro la provocazione, verso la cooperazione e verso un calcolo sobrio e onesto di cosa sia la cosiddetta minaccia cinese. E penso che scopriremo che Paul Keating, l’ex primo ministro che ho citato, è stato abbastanza preciso.

Non è una cosa nuova. Perché abbiamo torturato Cuba per sessant’anni? C’è una minaccia da Cuba? Perché abbiamo condotto grandi campagne terroristiche a Cuba, o un embargo a cui si oppone il mondo intero? Guardiamo l’ultimo voto alle Nazioni Unite: 184-2, Stati Uniti e Israele – Israele, uno stato cliente, deve votare con gli Stati Uniti –, così efficacemente unanime.

Una delle cose belle degli Stati Uniti è che sono una società molto libera e aperta, quindi abbiamo un accesso insolito ai documenti interni e possiamo capire le ragioni della politica, se vogliamo.

Possiamo tornare alle amministrazioni Kennedy e Johnson e vedere cosa dicevano. Ciò che dicevano era che il problema della Cuba di Castro era la sua sfida, riuscita, alla politica degli Stati Uniti. Risalendo alla Dottrina Monroe, che ha stabilito, almeno a parole, il diritto degli Stati Uniti di dominare l’emisfero.

Cuba sta portando avanti con successo la resistenza a questo, e quindi dobbiamo torturare il popolo cubano, distruggere la sua economia e disprezzare l’opinione del mondo intero – e infatti, per il potere degli Stati Uniti, persino costringere il mondo a osservare un embargo aereo.

All’Europa non piace. All’Asia non piace. Ma li costringiamo a osservarlo, oppure li buttiamo fuori dal sistema finanziario internazionale. È questo il tipo di paese che vogliamo essere? Bene, chiediamoci della minaccia della Cina.

Dove stanno i limiti della cooperazione? C’è qualcosa che il regime cinese potrebbe fare che ci può spingere a pensare che non dovremmo cooperare con la Cina?

Se la Cina incomincia a emulare il nostro comportamento, se incomincia a minacciare Taiwan come noi abbiamo minacciato Cuba – allora dobbiamo preoccuparci. Ma non lo stanno facendo.

Siamo noi che lo stiamo facendo in tutto il mondo. Siamo noi che abbiamo creato la peggiore crisi umanitaria nel mondo in Yemen, dando armi e intelligence ai nostri alleati arabi. Siamo noi a tenere due milioni di persone in prigione, la metà delle quali, bambini, a Gaza, in condizioni in cui i bambini sono avvelenati perché non hanno acqua potabile. Ecco cosa stiamo facendo.

E posso passare in rassegna il mondo per fare altri esempi. Dunque, se la Cina comincerà mai a emulare il nostro comportamento nel mondo, quella sarà la minaccia.

Cosa pensa di quello che la Cina sta facendo nello Xinjiang?

È terribile. È altamente repressivo. Non so se sia grave quanto quello che stiamo facendo a Gaza, probabilmente no, ma è certamente grave. Un milione di persone è passato attraversato i campi di rieducazione. Ci sono prove abbondanti che ci sono state gravi violazioni dei diritti umani.

Possiamo chiederci, giusto per prendere uno dei tanti crimini che stiamo commettendo nel mondo, come questo sta in relazione a quello che stiamo facendo non a un milione di persone, ma a due milioni di persone, a Gaza, dove i bambini vengono avvelenati perché non c’è acqua potabile, per il fatto che le nostre armi e il nostro appoggio diplomatico hanno distrutto le fognature, le centrali elettriche, e massacrano regolarmente le persone.

Sembra differire sostanzialmente dallo Xinjiang. Non possiamo fare molto per ciò che la Cina sta facendo lì. Possiamo fare molto, tutto, su ciò che noi stiamo facendo. Guardiamo a questo.

Questa intervista è stata pubblicato sulla testata online Persuasion.

Traduzione di Monica Fava.

© Riproduzione riservata