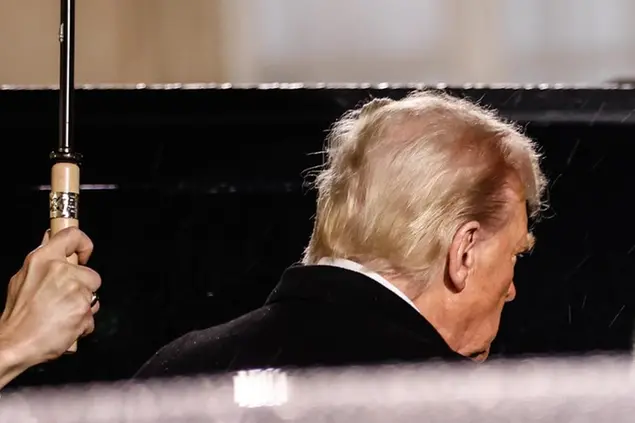

Quello di Trump è un nazionalismo aggressivo e imperialista. Il prossimo presidente parla il linguaggio di una realpolitik assai grossolana e binaria, dove le relazioni internazionali diventano un gioco a somma zero in cui ogni attore cerca di massimizzare i propri interessi a svantaggio di quelli degli altri

Acquistare la Groenlandia; riportare manu militari il canale di Panama sotto il diretto controllo statunitense; mettere in discussione l’indipendenza del Canada. Donald Trump non si è ancora insediato e già minaccia di destabilizzare un ordine internazionale di suo sempre più fragile e frammentato. Come dobbiamo leggere queste esternazioni? E cosa ci dicono della possibile politica estera della prossima amministrazione Trump? Sono almeno tre le risposte possibili.

Alle quali va aggiunta una premessa metodologica, banale ma necessaria: ossia che le parole di Trump debbono essere prese sul serio. Perché del prossimo presidente della più importante potenza mondiale si tratta; perché abbiamo visto durante il suo primo mandato, culminato nella tentata eversione post-elettorale del 2020, di cosa è capace; e perché parole radicali ed estreme hanno l’effetto di ridefinire il perimetro di ciò che è politicamente possibile e immaginabile.

La prima risposta rimanda a considerazioni di ordine strategico e geopolitico, su tutte la competizione globale di potenza con la Cina. La crescente presenza cinese in America Latina preoccupa ovviamente gli Stati Uniti. Il prossimo segretario di stato Marco Rubio la denuncia da tempo, invocando una risposta statunitense più aggressiva, finalizzata a ripristinare un’egemonia emisferica oggi messa in discussione. Panama e il suo canale costituiscono quasi l’epitome di questa nuova sfida: sono i simboli storici di un imperialismo che la destra americana oggi non ripudia, ma anzi rivendica come modello; sono stati anch’essi il teatro d’importanti investimenti cinesi successivi al ripristino di relazioni diplomatiche tra i due paesi nel 2017; costituiscono un elemento importante della infrastruttura di una globalizzazione che gli Usa intendono smantellare per ridurre il potere di condizionalità che essa garantirebbe alla Cina.

Il caso groenlandese è ovviamente diverso, ma le premesse non sono così dissimili. L’Artico e le sue rotte navali sono al centro di un’intensa competizione di potenza; le risorse minerarie della Groenlandia si sono fatte ancor più importanti laddove possono servire a ridurre l’importanza di quelle di cui dispone la Cina, ovvero a ridefinire natura e direttrici delle interdipendenze globali.

E questo ci porta alla seconda risposta, legata invece a elementi più strettamente politici. È difficile immaginare che Trump invii domani i marines a riprendere il controllo del canale o eserciti pressioni per l’acquisto della Groenlandia scatenando una crisi diplomatica con un alleato come la Danimarca. Può però cercare di portare a casa dei risultati più o meno sostanziali da esporre come successi all’opinione pubblica statunitense e al suo elettorato: una maggiore collaborazione di Panama nel contrastare la penetrazione cinese nell’emisfero; qualche beneficio per le imbarcazioni statunitensi che transitano nel canale; ulteriori privilegi extraterritoriali per gli Usa in Groenlandia, oltre a quelli (già molto significativi) di cui godono grazie agli accordi con la Danimarca e alla presenza dell’importante base militare di Pittufik nella costa nordoccidentale dell’isola.

La terza e ultima matrice delle sortite di Trump rimanda alla sua ideologia e cultura politica. Quello di Trump è un nazionalismo aggressivo e imperialista. Il prossimo presidente parla il linguaggio di una realpolitik assai grossolana e binaria, dove le relazioni internazionali diventano un gioco a somma zero in cui ogni attore cerca di massimizzare i propri interessi a svantaggio di quelli degli altri. Un’arena intrinsecamente competitiva e anarchica, questa, fatta di rapporti transazionali e contingenti, nella quale l’unica regola è quella del soggetto più forte e scaltro. Si tratta di una visione che pare traslare al quadro internazionale le logiche proprie di uno spregiudicato immobiliarista newyorchese degli anni Ottanta e Novanta.

E che pretende di offrire una risposta al convincimento diffuso negli Usa secondo il quale i processi d’integrazione globale dell’ultimo mezzo secolo avrebbero inequivocabilmente danneggiato gli Stati Uniti, esponendoli alla mercé di finti alleati che risparmiavano sulla difesa, beneficiavano della generosa protezione americana e ne invadevano il mercato con i loro prodotti, o di veri rivali troppo a lungo trattati come partner e interlocutori affidabili. Un rozzo nazionalismo che fa presa in un paese introflesso e spaventato, e in un elettorato conservatore che non se ne è in realtà mai emancipato e che è oggi catturato dalla violenta retorica dell’America First di Donald Trump.

© Riproduzione riservata