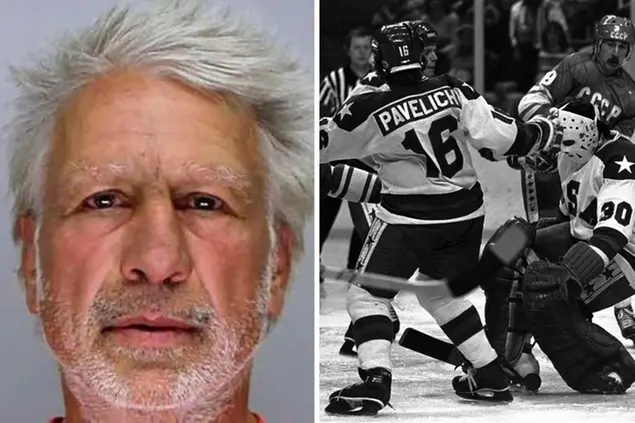

- A fine febbraio è morto in circostanze sospette in Minnesota Mark Pavelich, uno degli eroi di Miracle on Ice, la leggendaria partita di hockey delle Olimpiadi invernali del 1980 in cui gli Usa sconfissero l'Urss.

- Pochi giorni fa il responso: suicidio per asfissia. Negli ultimi anni l'ex atleta ha sofferto di disturbi psichici, probabilmente generati da colpi subiti in carriera.

- E oggi la sorella, Jean, ha ingaggiato una battaglia per stabilire le cause della morte e il nesso con l'encefalopatia cronica traumatica.

Ha trattato la vita come un disco da hockey, sballottandola con grazia. Lo scorso 4 marzo, alle 8.35 del mattino, l’ex stella Nhl Mark Pavelich è morto in circostanze sospette alla clinica Eagle’s Healing Nest, a Sauk Center, nel Minnesota. Pochi giorni fa, dopo più di un mese, il medico legale si è pronunciato: suicidio per asfissia. Si è voluto togliere il fiato. Un po’ come aveva fatto con quello di milioni di americani il 22 febbraio 1980 a Lake Placid contro la Russia. Ufficialmente una semifinale olimpica, di fatto un prodigio. Anzi, un miracolo, sul ghiaccio.

Gli Stati Uniti, composti da giocatori usciti dal college sconfiggono l’armata rossa sui pattini, una nazionale formalmente dilettante, ma solo perché pagata, tanto, dall’esercito. Il disco recuperato per il 4 a 3, siglato dall’hockeista Mike Eruzione, porta il suo nome. Il «Do you believe in miracles?» del telecronista Abc Al Micheals è diventato un modo di dire, tanto da farci prima un documentario e poi un paio di film, dal titolo, guarda caso, Miracle on Ice e Miracle. Un evento storico in tempo di guerra fredda, tanto che nel 1999 Sport Illustrated, la rivista di culto per gli sportivi americani, l’ha considerato il momento più importante del ventesimo secolo.

Una birra spillata male

Negli ultimi giorni di vita Pavelich stava bene. Almeno così hanno rivelato i suoi ex compagni di squadra. «Sembrava che volesse lasciarsi tutto alle spalle», ha raccontato Bill Baker al New York Times. Voleva dimenticare il motivo per cui era finito in un centro di salute mentale e magari ripensare a quella notte del 1983 in cui è diventato il primo statunitense a segnare cinque gol nella storia dei New York Rangers. Una prestazione da togliersi il cappello, ma letteralmente. Come hanno fatto migliaia di tifosi, che hanno lanciato il loro berretto sul ghiaccio del Madison Square Garden.

Pavelich sembrava cambiato in questi mesi: più calmo, rilassato, in pace con il mondo. Passava le giornate a pescare e fare passeggiate tra quei boschi di conifere che conosceva da una vita.

«Tornare al lago Sauk gli ricordava il passato: casa nostra, le nuotate, l’hockey in inverno quando l’acqua congelava», spiega oggi la sorella Jean. Pareva lontano quel ferragosto di due anni fa, quando aveva picchiato con un palo di metallo il vicino di casa Jim Miller, colpevole di avergli spillato male una birra. L’uomo aveva riportato una serie di lesioni, tra cui qualche costola rotta, un paio di vertebre fratturate e diverse contusioni ai reni.

Il giorno che ha cambiato tutto

«Mark è sempre stato una persona dolce, premurosa, generosa», ricorda Jean. Opinione diffusa anche nell’ambiente dell’hockey, da cui però Pavelich si era pian piano allontanato. Si era separato dal mondo per non disturbare e per non essere disturbato. «È cambiato tutto dopo la morte della moglie Kara», spiega la sorella. Nel 2012 la donna era precipitata dal balcone della casa che stavano ristrutturando a Lutsen, in Minnesota.

«Non so se il trauma gli abbia ricordato l’incidente del 1976, ma era diventato depresso, amareggiato e minaccioso – dice Jean Gevik – vedeva nemici ovunque».

Ad appena 18 anni, infatti, aveva ucciso accidentalmente in un incidente di caccia un suo amico, Ricky Holdgers. Nonostante la famiglia del giovane lo avesse perdonato, il dolore si ripresentava spesso. Sospettava che un vicino stesse mettendo sostanze chimiche nel serbatoio del suo camion e quando un altro gli aveva portato dei biscotti ha pensato che fossero avvelenati e li ha conservati nel congelatore. Nel 2014 aveva anche messo all’asta la medaglia d’oro olimpica dell 1980, ricavandone poco più di 262mila dollari.

La casa di cura

«Nell’autunno dell’anno dopo ho informato il quartiere delle nostre preoccupazioni e ho avvertito di stare fuori dalla sua proprietà – ricorda Jean – Lo stavamo aiutando, ma non era semplice». Questa nuova personalità per Jean ha un nome che è una sigla, Cte, encefalopatia traumatica cronica. «Non ho dubbi che il suo cervello sia pieno di malattie» ha scritto in un post su Facebook, sottolineando come il cranio del fratello sarà esaminato a lungo dal coroner. La Cte, infatti, si può diagnosticare solo post-mortem.

Dopo l’incidente con il vicino, Pavelich era stato accusato di aggressione di secondo e terzo grado e per possesso di un’arma non dichiarata, trovata a casa sua dalla polizia durante una perquisizione. Nonostante i suoi avvocati sostenessero che non rappresentasse un rischio significativo per la sicurezza pubblica e non sussistesse un pericolo concreto di fuga, il tribunale del sesto distretto del Minnesota ha decretato un periodo di detenzione all’ospedale psichiatrico di St. Peter.

Sul sito dell’apparato legislativo del Minnesota, cercando il St. Peter Hospital, si legge: «Il primo istituto per la cura dei pazzi». «Pav deve essere trasferito in un centro di cura», aveva dichiarato Barry Beck, suo compagno di squadra ai Rangers. Eppure in qualche modo l’ex stella dell’hockey era migliorato. «Aveva bisogno di socialità – sostiene Jean – quella che aveva perso dopo l’incidente di Kara».

L’encefalopatia traumatica

Nel giugno dell’anno scorso i medici periti hanno riscontrato «un potenziale disturbo psicotico dovuto a lesioni cerebrali traumatiche, con deliri e un trauma non specificato correlato allo stress». Non proprio una diagnosi di Cte, ma qualcosa che ci andava vicino. Anche per questo il giudice della contea, in agosto, ha disposto il trasferimento alla Eagles’ Health Center, formalizzato poi in settembre.

«La conoscenza dell’encefalopatia traumatica cronica è in divenire» spiega Alessandro Olivi, primario di neurochirurgia all’ospedale Gemelli di Roma. «Gli studi su questa patologia arrivano ancora da un singolo centro di ricerca, la Boston University, che ha riscontrato la presenza della proteina tau in diversi atleti che avevano manifestato sintomi simili, come vuoti di memoria, dissociazione dalla realtà e improvvisi scatti d’ira». Per il professore, che ha lavorato 27 anni alla Johns Hopkins University di Baltimora, è ancora troppo presto per tracciare una linea comune. «Ci sarebbe bisogno di ricerche anche da parte di altri istituti non solo sugli ex atleti, ma su una fascia di popolazione molto più ampia» dice Olivi, che ricorda come si debba andare cauti con gli annunci. Anche perché il metodo utilizzato dai medici americani è quanto meno inusuale.

«I colleghi di Boston – dice Olivi – sono partiti dalle tracce di proteina tau e hanno portato avanti un’analisi a ritroso, su eventuali traumi che i pazienti avrebbero subito». La tau, però, si trova anche in persone che soffrono di patologie neuro-degenerative differenti, come il morbo di Alzheimer. A volte, poi, la Cte ha anche una funzione sociale, serve per alleviare le sofferenze dei famigliari del paziente. «Sapere che si possono spiegare comportamenti anche violenti con una diagnosi è un conforto per i parenti» dice Olivi.

Colpa dello sport

Negli Stati Uniti la Nfl, la lega di football, nel 2016 ha firmato un accordo privato con più di 20mila ex giocatori che l’avevano accusata di nascondere i pericoli dei traumi cranici causati dalla violenza del gioco. Secondo Usa Today e Associated Press, la somma pattuita ammonterebbe a circa un miliardo e mezzo di dollari spalmati in 65 anni. Il patto ha messo fine a una controversia di cinque anni, in cui la Nfl ha ribadito più volte la volontà di affidarsi a mediatori e non andare in tribunale. Temendo il rischio di un’eventuale testimonianza degli ex giocatori davanti a un giudice, il commissioner Roger Goodell ha optato per un’intesa economica già nel 2013, ma ci sono voluti comunque tre anni per arrivare a stabilire la cifra.

Per la NHL, la lega di hockey, è andata diversamente. Nel novembre sempre del 2013 più di 300 ex giocatori hanno citato in giudizio l’organizzazione, che per anni ha negato ogni correlazione fra lo sport e i danni neurologici. Il punto di svolta è arrivato nel luglio del 2018, quando il giudice distrettuale degli Stati Uniti Susan Richard Nelson ha negato lo status di class action, sostenendo che a causa di svariate differenze nelle leggi statali sul monitoraggio medico si sarebbero presentate «significative difficoltà di gestione dei casi».

Quattro mesi dopo la Nhl ha pattuito un rimborso di 19 milioni di dollari per l’associazione degli ex giocatori. Un assegno decisamente più basso di quello staccato dai colleghi del football, che ha portato nelle casse degli aderenti 22mila dollari e un’assicurazione medica che copre fino a 75mila dollari. Denaro a cui avrebbe potuto avere accesso anche Pavelich, se solo avesse partecipato alla causa. «Era grato per l’opportunità di aver giocato in Nhl e non voleva fare la guerra alla lega – dice Jean – Allora non conoscevamo gli effetti a lungo termine dei colpi subiti».

L’esame del medico legale per individuare la presenza della proteina Tau nel cervello di Pavelich non è ancora stato fissato. «Se ne sta occupando mia nipote Tarja» chiarisce la sorella. «Ci sentiremo nei prossimi giorni perché potrebbero esserci delle novità». Ora Jean si occupa del suo ente benefico “The Ranch-teammates for life” (Compagni per la vita, ndr). Un progetto, creato insieme alle leggende Barry Beck, Clint Malarchuk e Tom Gorence, che si occupa di assistenza ad ex giocatori e veterani che soffrono di disturbi mentali. L’obiettivo è la creazione entro la fine del 2022 di un ranch, attivo tutti i giorni 24 ore su 24, che aiuti queste persone attraverso percorsi di terapia con animali e la consulenza di esperti del settore. Ecco la vera eredità di Mark Pavelich: rendere liberi tutti coloro che, sballottati dalla vita, si sentono compressi, come in un disco da hockey.

© Riproduzione riservata