L’autore basco dell’imperdibile Patria è in libreria con il nuovo romanzo Il bambino (Guanda), con cui torna ai luoghi e agli anni del suo capolavoro, una terra e una comunità alle prese con la perdita e la paura. «L’Europa è riuscita ad arrestare una dinamica guerresca millenaria, abbiamo vissuto in pace. Ora scorgiamo nuvole nere, l’Europa dovrebbe avere fiducia nell’unione. La reazione nazionalista all’Ue non ha analogie con il fascismo o il nazismo»

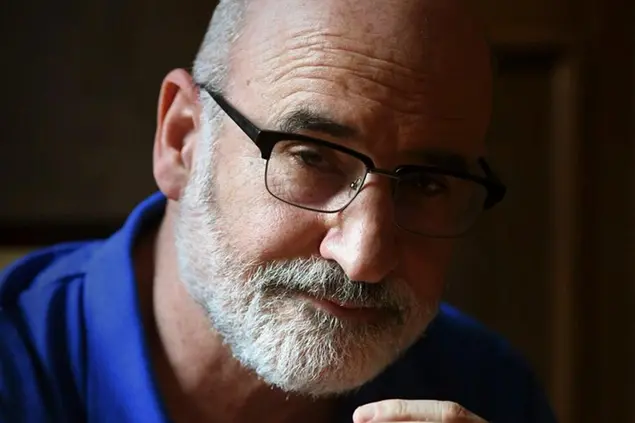

Fernando Aramburu è uno dei più importanti scrittori spagnoli contemporanei insieme a Javier Cercas, Manuel Vilas, Javier Marías, Clara Sánchez e Almudena Grandes. Nato nella basca San Sebastián, si è affermato a livello internazionale con il monumentale e imprescindibile Patria (Guanda) pubblicato originariamente nel 2016 e poi tradotto nel 2017 in italiano da Bruno Arpaia. Con Patria, Aramburu ha vinto il Premio Strega europeo nel 2018 e ha tracciato il racconto di due famiglie immerse nella storia del terrorismo del Novecento definendo così una poetica e una visione capace di tenere insieme la stori privata con quella pubblica.

Ora l’autore spagnolo torna nelle librerie italiane con Il bambino (Guanda, tradotto sempre splendidamente da Bruno Arpaia), uno struggente romanzo che prende spunto da un tragico fatto di cronaca. Il bambino è un ritorno nei luoghi e negli anni di Patria. Un ritorno a una terra e a una comunità ferita che deve fare i conti con la perdita e la paura.

Fernando Aramburu rappresenta oggi una letteratura capace di andare oltre i confini nazionali (e linguistici) ponendosi come pienamente europea. Con lui, siamo partiti dal suo ultimo lavoro per poi affrontare inevitabilmente i venti di crisi e di conflitto che soffiano sull’Europa.

I suoi libri toccano sempre note emotive fortissime partendo anche da una elaborazione della cronaca in una forma di realtà letteraria, in particolare con Il bambino. Quanto la letteratura può essere utile per l’elaborazione di una memoria condivisa?

La letteratura potrà dirsi soddisfatta del suo rapporto con la memoria se sarà capace di elaborare simboli duraturi, magari un personaggio rappresentativo di un’epoca o una nuova maniera di vedere e raccontare i fatti. Non dobbiamo perdere di vista che la letteratura non opera con dati storici verificabili, anche se può servirsene occasionalmente. Mai però per raccontare la verità per come è accaduta o per come l’autore crede sia accaduta, bensì per costruire, a partire dall’intimità e dall’immaginazione, rappresentazioni dei comportamenti umani.

La finzione nel suo ultimo romanzo prende avvio da un caso di cronaca. È solo una forma di elaborazione oppure offre uno spazio utile a una nuova forma di rivelazione?

In un romanzo non c’è nulla che sfugga al dominio della finzione. Questo fatto vale anche per i più realisti. Che il genere possa permettersi l’imitazione del giornalismo o della storiografia ci può indurre a pensare che racconti i fatti, ma non sarà mai del tutto vero, in quanto un romanzo è una costruzione narrativa che opera con personaggi nella loro dimensione soggettiva e non storica. Che un personaggio starnutisca, annusi una rosa o accarezzi un cane può essere molto più rilevante, nel contesto della narrazione, rispetto al fatto che questo ricopra, poniamo il caso, la carica di presidente della Repubblica.

Alla crisi della famiglia si può opporre un’idea rinnovata di società e delle comunità che la compongono?

Confesso che sono riluttante a parlare di famiglia come istituzione. Perché? Perché ho in mente persone concrete e care. Penso con gratitudine ai miei genitori, persone umili e diligenti a cui devo moltissimo. Ho cercato di imitarli nella famiglia che ho creato con mia moglie. Non ho esperienza di grandi crisi, motivo per cui mi sentirei un impostore a fare commenti astratti sulla famiglia.

La violenza ha occupato buona parte della sua adolescenza, ha detto recentemente rispetto al terrorismo. Come è possibile scrivere di quegli anni evitando di addolcirli o di spettacolarizzarli?

Aiuta molto rendersi conto in anticipo dei pericoli che possono guastare un’opera. Ho fallito spesso in passato nel trovare il tono adeguato per raccontare le mie storie. Ho visto la luce quando ho capito che il punto non era raccontare la violenza, quanto piuttosto concentrarsi sulle persone (vittime, carnefici, testimoni, indifferenti, ecc.) toccate da tale fenomeno. Un’altra rivelazione è stata comprendere che era la letteratura stessa a dovermi fornire le risorse necessarie perché le mie storie non finissero per essere meri melodrammi sentimentali.

L’Europa ha attraversato decenni di pace e ricchezza eppure dalla fine del Novecento avvertiamo una disgregazione culturale quanto economica, come se avessimo vissuto sopra le nostre possibilità. Quanto c’è stato di consapevole e democratico e quanto invece c’è stato di rimosso?

L’Europa è riuscita ad arrestare una dinamica guerresca millenaria e dare vita a uno spazio civilizzato mai esistito sulla terra. Non abbiamo vissuto in paradiso, ma abbiamo vissuto in pace, comodamente. Ora scorgiamo nuvole nere all’orizzonte, sperimentiamo l’insicurezza, abbiamo paura. Malgrado le turbolenze che si avvicinano, che anzi sono già in atto, trovo che l’Europa dovrebbe continuare ad avere fiducia in sé, e cioè nell’unione delle nazioni, nella democrazia e nella fraternità dei cittadini.

Le ultime elezioni in Austria offrono una visione tetra e nazionalista del futuro. La storia non si ripete mai eppure offre chiari segnali. Come interpretare un ritorno (anche nelle pose) ai feroci nazionalismi del Novecento?

La prima cosa da fare sarebbe analizzare correttamente il presente senza limitarci a spiegarlo attraverso riferimenti passati. È vero che c’è una reazione nazionalista all’Unione Europea, ma non ha analogie con il fascismo o il nazismo del secolo scorso. Questi movimenti totalitari avevano una natura espansiva. Il loro obiettivo era l’invasione dei vicini e l’espansione territoriale. Il nazionalismo attuale è, al contrario, di natura centripeta. Non punta a guadagnare terreno bensì a ripiegarsi su se stesso: chiudere i confini, ristabilire il controllo e rinchiudere i suoi cittadini in casa per proteggerli dal pericolo esterno. I suoi principali cavalli di battaglia sono l’immigrazione e l’islam.

La complessità e la ricchezza culturale e identitaria spagnola quanto possono insegnare a un macrocosmo europeo in cui oggi le differenze si oppongono come muri ai punti d’incontro?

Sinceramente non lo so. Non posso tutelare il resto dei cittadini europei dicendo loro che l’apporto della cultura spagnola può essere d’insegnamento. Quello che invece posso dire loro è che in Spagna ci sono attualmente molti talenti attivi sul piano della creazione culturale, sia uomini sia donne.

Ne Il bambino avvertiamo la presenza di dieci spazi di discussione che lei ha definito oasi di calma: quale spazio occupa nella letteratura contemporanea la voce dell’autore? Quanto è importante darle forma?

Personalmente non mi basta raccontare una storia come chi scrive un articolo di giornale. Cerco a tutti i costi, ancora prima di iniziare il lavoro di stesura dell’opera, una voce particolare che sia in grado di conferire una certa personalità linguistica alla narrazione e, soprattutto, una o diverse prospettive da cui raccontare la storia. Se non risolvo in maniera soddisfacente queste questioni non do avvio ai lavori.

Gli ultimi dati sulla lettura (Eurostat) certificano l’Italia agli ultimi posti in Europa. Come è possibile secondo lei recuperare uno spazio per la lettura meditativa?

Mi creda: se avessi la soluzione l’avrei già annunciato. È sicuro che queste statistiche siano affidabili? Lo dico perché poi uno va a un festival letterario e straripa di pubblico. Forse incorriamo nella contro-pubblicità o nella pubblicità negativa se passiamo il tempo a lamentarci. Iniziamo a offrire alla gente la migliore letteratura, cinema, pittura e musica possibili e poi che ciascuno sia libero di decidere.

Domanda di rito, crisi e morte del romanzo. Quale è il suo ruolo in un questo frenetico affastellamento di nostalgia e futuro insieme che è la nostra contemporaneità?

Si parlava della morte del romanzo già quarant’anni fa, quando ero giovane. È un dibattito infantile su un genere che non cessa di evolversi e cambiare. L’essere umano ha un constante bisogno di narrazioni e il romanzo ne offre molte, spesso anche di buona qualità. Profetizzo che sarà così ancora per molto tempo.

© Riproduzione riservata