La ministra delle Riforme parla di «strumentalizzazione delle parole della premier». I tecnici ragionano sulla data del referendum, per slegarlo dalla durata dell’esecutivo

A due settimane dal voto europeo Giorgia Meloni ha scelto di cambiare passo e di farlo proprio su quel premierato che lei stessa aveva, forse troppo enfaticamente, ribattezzato «la madre di tutte le riforme». Ora la nuova parola d’ordine, davanti alla possibilità che il referendum respinga il tentativo di stravolgere la Costituzione, è un «chissene».

E, se le parole hanno un peso, il risultato è stato quello di esprimere quantomeno una scala di valore. La premier considera il suo posto a palazzo Chigi intoccabile e non condizionato a una riforma sì più importante di altre, ma non vitale.

Nessuna intenzione di legare a essa la propria sorte e quella dell’esecutivo come prima di lei ha fatto – cadendo rovinosamente – Matteo Renzi. «Non è un passo indietro, ma un passo di lato», spiegano gli interpreti autentici del pensiero meloniano. In altre parole, quella di Meloni sarebbe una strategia per smorzare la personalizzazione, visto anche che il via libera in Senato alla riforma non arriverà prima di metà giugno. E dunque non sarà un argomento tecnicamente spendibile nella campagna elettorale per le europee.

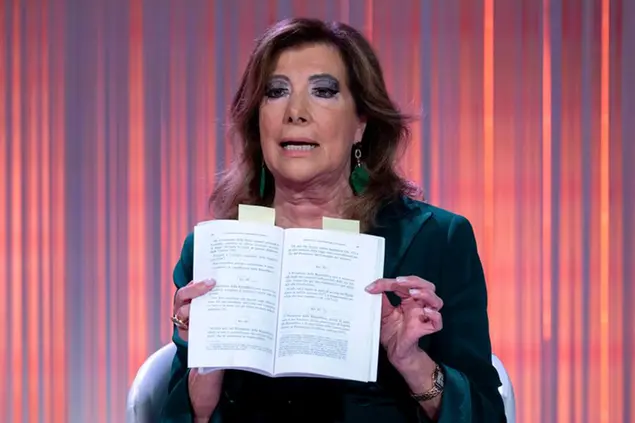

La ministra Casellati

Se la premier è abituata a pensare a sé come fulcro politico che incassa o paga le conseguenze di ogni scelta, quel «chissene» ha però condizionato anche chi laboriosamente lavora da mesi al premierato, aggirando ostacoli, tentando di dialogare e accettando silenziosamente anche le critiche della sua parte politica.

La ministra delle Riforme, Elisabetta Casellati, che sul premierato ha investito gli sforzi degli ultimi mesi e spera ancora che i toni della polemica con l’opposizione si abbassino, è certamente rimasta spiazzata dalla sortita della premier. Fonti interne al centrodestra raccontano di un suo fastidio per quella che potrebbe apparire come una delegittimazione del suo lavoro. Pubblicamente, invece, la ministra ha scelto la via di un perfetto allineamento con Meloni e ai più stretti collaboratori ha confidato piuttosto il suo fastidio per le polemiche legate alla fase elettorale. «Si cerca sempre di strumentalizzare piccole frasi», ha minimizzato ai microfoni di Sky, «io ho sentito perché c’ero, e a Trento Meloni ha sottolineato l’importanza di una riforma che ridà finalmente voce al popolo». Poi ha ribadito l’obiettivo di «stabilizzare una forma di governo» e aggiunto che «non facciamo questa riforma per noi, per il centrodestra o per il governo ma per l’Italia, perché la mancanza di stabilità ha portato una mancanza di attrattività».

Parole concilianti, quindi, che puntano a mettere al riparo il testo ora in discussione al Senato da qualsiasi rallentamento, magari causato dal fuoco amico di chi – anche nel centrodestra – considera la riforma un unicum elettorale associato all’autonomia per la Lega e alla separazione delle carriere per Forza Italia. Nessuno dentro la maggioranza vuole portare il ragionamento su questo terreno: le schermaglie elettorali sono una cosa, l’iter delle riforme rimane quello fissato. «Sul premierato non è cambiato niente, Meloni non ha cambiato idea», assicurano fonti di FdI.

I calcoli

Del resto, l’iter parlamentare procede con fatica sotto il peso dell’ostruzionismo delle opposizioni, che hanno chiuso a qualsiasi possibilità di dialogo. Si procede dunque su due rette parallele: le opposizioni tutte, per ragioni diverse e contrarie, hanno presentato 2.600 emendamenti in commissione e 3.250 in aula. La maggioranza è decisa ad andare avanti senza toccare una virgola e ad arrivare al sì in Senato quanto prima. Poi, se ci saranno spazio, tempo e condizioni, qualcosa potrà essere ritoccato alla Camera, è la linea dei gruppi. Nel frattempo entrambe le forze fanno i loro calcoli, già proiettate verso un referendum confermativo considerato inevitabile.

L’opposizione appare convinta di vincerlo per un puro conto numerico: il centrodestra non supera il 50 per cento, dunque è solo maggioranza relativa nel paese. Contro il premierato, quindi, dovrebbe coagularsi la restante parte, contraria per ragioni differenti ma comunque orientata a barrare il no sulla scheda.

Il centrodestra, e Meloni in particolare, sta dunque studiando le contromosse, regolamenti alla mano. Sul calendario, ragionano i tecnici, la premier sarà decisamente più fortunata di Renzi. Come ha spiegato il costituzionalista Stefano Ceccanti, dall’ultima lettura parlamentare devono passare tre mesi obbligatori per la raccolta delle firme, più il tempo dell’organizzazione. I tempi, dunque, possono essere allungati o accorciati, ed è il governo a fissare la data.

Due le strade possibili: una corsa in aula con il referendum già nel 2025, oppure un rallentamento tattico che trascini il referendum nel 2027, con voto in concomitanza con le prossime politiche o addirittura dopo. Il referendum, infatti, non è collegato alla durata del governo, e dunque non ne è condizionato nella fissazione. In ogni caso, il maggior vantaggio di Meloni è quello di guidare una maggioranza sì litigiosa, ma che agli appuntamenti elettorali si è sempre presentata insieme. Far trainare il referendum dal voto politico, anche a costo di annacquare i tempi, sarebbe l’ipotesi più accreditata al momento. «Vediamo i tempi che il parlamento si darà», è stata la risposta di Casellati sulla data del referendum. C’è ancora tempo per fare calcoli.

© Riproduzione riservata