C’è un ambito nella politica estera nel quale i programmi di repubblicani e democratici convergono: il ruolo degli Stati Uniti nelle catene di valore mondiali

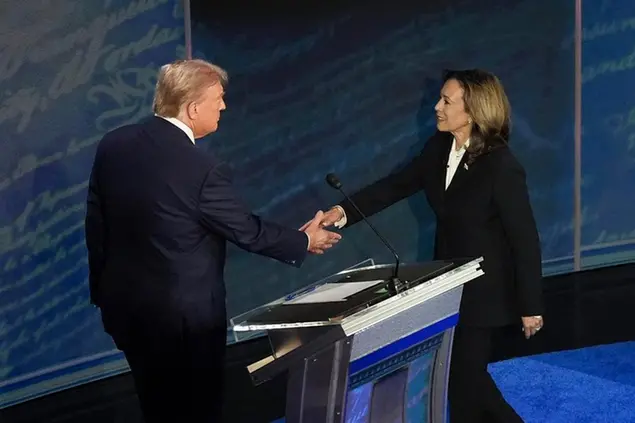

Queste elezioni statunitensi presentano un contrasto stridente tra i due candidati: difficile immaginare una maggior lontananza in termini di profili, visioni, retoriche, proposte politiche. Il contesto di alta polarizzazione e la necessità, per vincere, di mobilitare i rispettivi bacini elettorali porta anzi ad accentuare questo contrasto. Dall’aborto alla fiscalità, dall’istruzione all’immigrazione, dall’ambiente alla sicurezza, Harris e Trump offrono programmi distinti e talora antitetici.

Vi è però un ambito di politica estera nel quale questi programmi sembrano essere ispirati da un assunto radicale e condiviso: l’idea che gli Usa debbano impegnarsi per modificare in profondità l’infrastruttura della globalizzazione, a partire dalle sue catene transnazionali di valore che ne costituiscono uno dei pilastri essenziali.

L’obiettivo, per semplificare, è di procedere almeno a una parziale “de-globalizzazione”, riportando tanti stadi di queste supply chains negli Stati Uniti ovvero in paesi amici, sottraendoli quindi ad avversari da cui s’intende disaccoppiare nei limiti del possibile la propria economia.

Recupero di sovranità

Sono tre in grande sintesi le matrici fondamentali di tale svolta, che ne spiegano anche la trasversale popolarità politica. La prima è il convincimento secondo il quale la globalizzazione, col suo reticolo d’interdipendenze economiche e securitarie, avrebbe eroso significativamente la sovranità e quindi l’indipendenza ultima della stessa superpotenza americana.

Supply chains indispensabili per l’approvvigionamento di beni essenziali o ad alto valore strategico - come quei semiconduttori per i quali l’amministrazione Biden ha stanziato miliardi di dollari per creare una filiera nazionale autonoma – rendono dipendenti da stadi di produzione e distribuzione controllati da attori altri. È questa in fondo l’essenza dell’integrazione globale contemporanea: l’aver creato una struttura che accentua la mutua dipendenza di tutti i soggetti dell’ordine internazionale; una interdipendenza che erode spazi di sovranità e autonomia, anche di quell’attore superiore – gli Usa – che dalla valuta alle armi disporrebbe di privilegi che altri invece non hanno.

Recuperare sovranità erosa offre la prima spiegazione di questa condivisa volontà di de-globalizzare.

Competizione

La seconda, strettamente intrecciata, rimanda invece alla competizione di potenza con la Cina. Fino a non pochi anni fa, importanti studiosi utilizzavano il neologismo “Chimerica” (China più America) per riassumere la stretta interdipendenza economica venutasi a formare tra Cina e Stati Uniti, fondata su delocalizzazioni produttive statunitensi, massicci deficit commerciali americani, alti consumi negli Usa, accumulo di debito americano da parte di Pechino e tanto altro ancora.

Questa narrazione, che alimentava quella di una globalizzazione in teoria benefica per entrambe le parti, è stata affondata dalla grande crisi del 2008 e da quel che ne è seguito. Oggi la Cina è considerata un pericoloso avversario – il principale nemico secondo un’ampia maggioranza di americani - che avrebbe sfruttato abilmente la globalizzazione per alterare a proprio favore gli equilibri di potenza. E che grazie al suo ruolo nelle supply chains beneficerebbe di un potere di condizionalità non più accettabile.

Reindustrializzazione

Terzo e ultimo: la dimensione politica. Re-industrializzare o modificare natura e direttrici delle supply chains serve anche per soddisfare le pressioni che vengono da pezzi di paese – si pensi solo al Midwest – tanto colpiti dalla globalizzazione quanto fondamentali nelle dinamiche elettorali correnti. Vi è insomma una pressione politica ed elettorale evidente, cui si risponde anche con i toni estremi di un nativismo e di una sinofobia a cui Trump dà spesso voce.

La condivisione dell’assunto non implica analogia di programmi, tutt’altro. Le politiche industriali di Biden sono state ben diverse (e più incisive) di quelle di Trump. Da parte democratica l’obiettivo di deglobalizzare si accompagna alla volontà di approfondire forme d’integrazione regionale in tante aree, a partire da quella transatlantica.

L’infrastruttura della globalizzazione, e la centralità in essa della Cina, è assai più solida e radicata di quanto non si pensi; i tentativi di modificarla possono generare forme altre di (inter)dipendenza (tra il 2017 e il 2023 il deficit commerciale degli Usa col Vietnam è ad esempio triplicato); a dispetto di tutto, gli interessi condivisi, tra Cina e Usa, rimangono molti. Ma ci si muove entro questo contesto nuovo, volatile e pericoloso, e non si vede come esso possa cambiare a breve.

© Riproduzione riservata