Romanzo a puntate di Antonio d’Orrico. Puntate precedenti. È la notte tra il 6 e il 7 settembre 1985, Italo Calvino aspetta di essere operato all’ospedale di Siena. Un giovane giornalista, inviato da Firenze per raccontare quelle ore drammatiche, è tornato in albergo a riposare. Lo attende una lunghissima giornata

Questo articolo è tratto dal nostro mensile Finzioni, disponibile sulla app di Domani e in edicola

Avrei voluto dormire come un sasso, svegliarmi all’alba fresco come una rosa e correre all’ospedale di Santa Maria della Scala per compiere il mio dovere di cronista narrando l’esito (favorevole!) dell’intervento chirurgico al supremo cervello del mio scrittore preferito. Ma non andò così.

Qualcuno che bussava senza riguardo alla porta della camera interruppe il mio sonno. Se la mia vita fosse stata una sceneggiatura, sarebbe stato il momento giusto per piazzare il famigerato Effetto Vincenzoni (che, a quanto si sussurrava, era stato copiato da Raymond Chandler, ma non c’è tempo per abbandonarsi a disamine filologiche).

Quando la storia che stava scrivendo languiva, lo sceneggiatore italiano Luciano Vincenzoni ricorreva a un espediente infallibile: faceva irrompere un tipo armato di pistola nella stanza dove si trovava il protagonista del futuro film. Il colpo di scena faceva saltare sulla poltrona gli spettatori. Chi era costui che minacciava l’eroe già provato da mille traversie? Cosa aveva combinato il protagonista? Conosceva un oscuro segreto? Possedeva un oggetto di immenso valore che faceva gola a molti? Aveva trafugato un importante documento a cui tutti davano la caccia?

Si dà il caso che, in quel frangente, ero io a custodire un documento riservatissimo che qualcuno prima o poi sarebbe venuto a reclamare. Se avete letto la prima parte di questo romanzetto, sapete già quale era il documento in questione. Secondo le più viete tradizioni romanzesche, si trattava di un manoscritto. E che manoscritto! Il solo esemplare esistente del nuovo romanzo di Calvino, quello in cui aveva deciso di voltare pagina, di scendere dal mondo iperuranico dei suoi ultimi scritti e rimettere piede sulla Terra. Calvino aveva deciso di non rifuggire più come la peste la realtà in cui viveva e di far ricredere i suoi critici con un romanzo pop dove si raccontava la morte, in odore di scandalo, se non di oscenità, di una rockstar sudamericana che spaccava i cuori di milioni di fans con la carta vetrata della sua voce e gli strazianti assoli del suo sax.

C’era più di un motivo (letterario, editoriale, giornalistico, economico, giudiziario, affettivo) per cui qualcuno venisse nottetempo, ora che l’autore giaceva in un letto d’ospedale alla vigilia di una delicata operazione chirurgica, a chiedermi perché il manoscritto fosse nelle mie mani e pretendere la restituzione del maltolto.

Di nuovo bussarono alla porta della camera, questa volta più a lungo e più forte.

«Chi è?» domandai con un filo di voce.

Come Effetto Vincenzoni, quello che andò in scena nella mia camera d’albergo a Siena, lasciava molto a desiderare e sarebbe stato ricusato con sdegno dal suo inventore. Quando aprii la porta non mi trovai, infatti, davanti a uno sconosciuto con la pistola spianata, ma al viso familiare di Giorgio S, il cronista di nera del giornale, nonché mio amico del cuore (eravamo amici come lo si è da ragazzi malgrado lui avesse una ventina d’anni più di me). Di lui vi ho già parlato, ma ne riparlo volentieri.

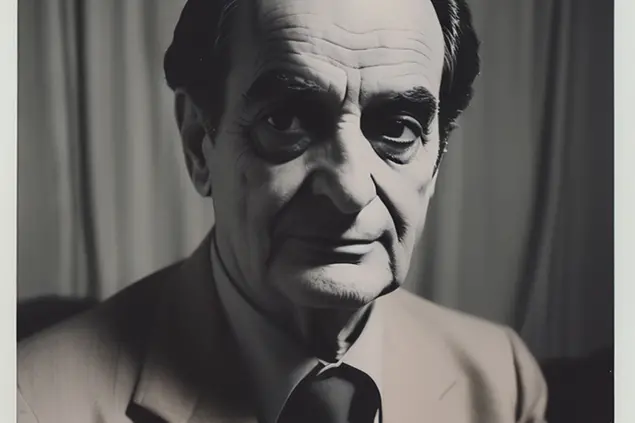

Giorgio S aveva una faccia da Humphrey Bogart, mento e zigomi di chi fende la vita come un incrociatore le onde dell’oceano. Era magro e fumatore, hammettiano (in quanto a religione letteraria) ed elegante (un figurino). Aveva occhi e capelli neri ed era sempre avvolto in una nuvola stordente di profumo come se avesse appena attraversato un bosco secolare di sandali citrini in fiamme nel cuore dell’Indonesia. Era un grande, irresistibile amatore e conosceva due metodi infallibili per sedurre la bella di turno, recitarle a memoria con voce suadente alla Giancarlo Giannini il Cantico dei cantici verso per verso, oppure (se la ragazza era impermeabile alla poesia) raccontarle sequenza per sequenza Il Diavolo in miss Jones, il capolavoro porno interpretato da Georgina Spelvin e diretto da Gerard Damiano, il film che a detta dei cinefili più accorsati «aveva spalancato le porte del porno all’esistenzialismo sartriano».

Il tocco più recente apportato al ritratto di Giorgio S era di tonalità più drammatiche: il suo nome compariva per primo nella lista di morituri stilata da un gruppo terrorista deciso a fargli pagare col sangue una inchiesta giornalistica costata alla banda una serie di arresti.

Quando me lo vidi davanti a quell’ora della notte temei fosse lì a causa delle belve assassine che lo avevano condannato a morte, fosse stato spinto fin lì in preda all’angoscia, bisognoso di parlare (per l’ultima volta?) con un amico. Era nello stile del personaggio ostentare indifferenza nei confronti delle minacce, però anche gli uomini dalla pelle profumata di sandalo citrino bruciato hanno i loro momenti di sconforto.

Il motivo dell’improvvisata era però un altro. Quando ci fummo seduti (lui in poltrona, io a letto) Giorgio mi raccontò che stava andando a Grosseto. Lì lo aspettava qualcuno che sapeva molte cose su una storia alla quale stava dietro da settimane. L’efferata vicenda di due travestiti argentini, principale attrazione notturna del viale delle Cascine a Firenze, culminata nell’omicidio per sgozzamento e conseguente macellazione della vittima, il più giovane dei due travesta, nella vasca da bagno di un appartamento in Borgo Pinti. Degli sviluppi della vicenda Giorgio mi teneva costantemente informato ed era arrivato persino a condurmi in visita al teatro del massacro per mostrarmi la vasca, ancora non pulita, che aveva fatto da tavolo anatomico. Voleva che mi sincerassi in prima persona dell’accaduto. Alla fine di quel non da me richiesto sopralluogo, ero scappato precipitosamente dal luogo del delitto e, appena messo piede fuori dal portone, avevo vomitato come nemmeno la bambina del film L’esorcista.

Giorgio mi era corso dietro e mi aveva tenuto la fronte con sollecitudine, materna più che paterna, mentre rovesciavo anche l’anima. Quando mi ero ripreso, gli avevo chiesto: «Ma perché mi hai portato a vedere questo orrore?». E lui mi aveva risposto: «Perché fa biografia. Questa storia la racconterai decine di volte e magari alla fine la scriverai pure». Lui, infatti, faceva il tifo per me, tifava che diventassi uno scrittore a differenza di ToroSeduto, il capocronista, fiero avversario, pervicace sabotatore dei miei sogni letterari.

Giorgio era mio complice. Ed è per questo che si trovava lì quella notte. Prima di incontrarsi con il misterioso informatore di Grosseto a conoscenza di molte cose sul caso dei due travestiti, aveva pensato di passare da Siena per rifornirmi di materiale che poteva essermi utile nei giorni a venire e mi consegnò un borsone pieno di libri di Calvino, di fotografie dello scrittore, di fotocopie di articoli e interviste.

Il gesto mi riempì di commozione e ringraziai Giorgio del disturbo che si era preso. Ormai il sonno se ne era andato a causa dell’Effetto Vincenzoni, seppure in versione spuria, e così decidemmo di farci una passeggiata nella Siena notturna. Parlammo a lungo inanellando come cavalli del Palio giri su giri in una piazza del Campo deserta e silenziosa. Giorgio amava dire spesso una frase che era frutto della sua esperienza di cronista di nera. La frase era: «I nodi prima o poi vengono sempre al pettine». Il nodo che veniva al pettine poteva essere il crollo di un alibi, la scoperta di un movente.

Fu così anche quella notte. Era ormai quasi l’alba e all’ospedale di Santa Maria della Scala fervevano i preparativi in sala operatoria; i ferristi mettevano in ordine i bisturi; gli anestesisti distillavano le loro droghe; nel suo studio, davanti a una tazza di caffè fumante, il chirurgo ripassava a mente le fasi dell’intervento per isolare il vaso sanguigno che si era rotto nel cervello di uno degli scrittori più famosi nel mondo. Fu allora che Giorgio S mi domandò: «Ma il manoscritto ora dove si trova?». Sì, perché c’era un altro manoscritto, oltre a quello che raccontava la storia della rockstar, e questo manoscritto raccontava una storia d’amore e di quella storia l’autore ero io. E Calvino ne era il protagonista principale. I nodi venivano al pettine.

(Decima puntata - continua)

© Riproduzione riservata