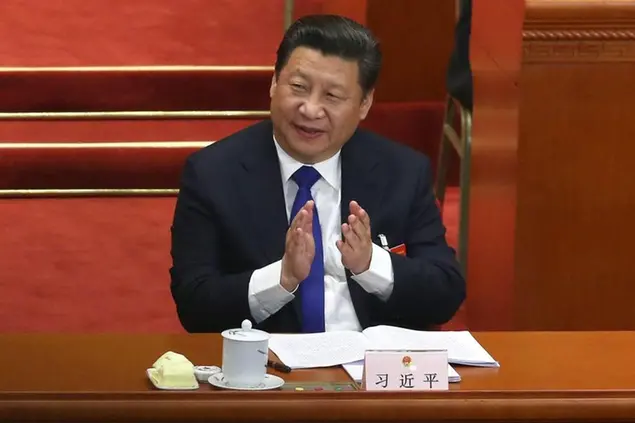

La denatalità, la crisi del settore immobiliare, il rallentamento della crescita rappresentano per Pechino problemi seri. Ma non sarebbe corretto esagerarne la portata. Xi Jinping alla vigilia della terza sessione plenaria del comitato centrale del Partito comunista cinese: l’hi-tech è il campo di battaglia con gli Stati Uniti

Tra pochi giorni i 376 leader del partito, dell’esercito, delle aziende di stato si chiuderanno nell’hotel Jingxi, a Pechino, dal quale riemergeranno dopo una settimana, quando l’agenzia di stampa Xinhua pubblicherà il comunicato con cui si concluderà la terza sessione plenaria del comitato centrale del Partito comunista cinese (Pcc).

Il terzo è il più importante dei sette plenum del massimo organismo del Pcc che si tengono ogni lustro, tra un congresso nazionale e quello successivo. Indica la linea di politica economica dei successivi cinque anni, e questa volta arriva con quasi un anno di ritardo rispetto alla sua tradizionale collocazione, nell’autunno dell’anno che segue il congresso.

La fase è di quelle complicate. La riunione dell’ufficio politico che ha convocato il plenum ha sottolineato la «complessità, gravità e incertezza del contesto esterno». Xi Jinping ha da tempo consolidato il suo potere nel partito, ma la «nuova era» che ha proclamato al XIX congresso (18-24 ottobre 2017) ora deve fare i conti con l’embargo Usa, che le nega l’accesso ai processori più avanzati e ai macchinari per produrli, e col riemergere del protezionismo.

Alla vigilia del consesso, il Fondo monetario internazionale è tornato a chiedere la riduzione delle politiche industriali del governo e liberalizzazioni nel settore dei servizi.

Al contrario sarà sempre più il partito-stato a guidare la modernizzazione, la corsa vero il traguardo del raddoppio del Pil nel 2035 (rispetto al livello del 2020) e la strategia di ridistribuzione (riduzione delle disuguaglianze, potenziamento dei servizi sociali e integrazione città-campagne) riassunta nello slogan «prosperità comune».

Nuove forze produttive

Il terzo plenum consacrerà le «nuove forze produttive di qualità» (xīnzhí shēngchǎnli) che Xi ha lanciato nei mesi scorsi e che nel frattempo hanno occupato un posto centrale nel dibattito politico-economico. L’ultima parola d’ordine vuol dire che la manifattura della Cina dovrà raggiungere una produttività avanzata, caratterizzata da tecnologia, efficienza e qualità elevate: meno investimenti in capitale, meno lavoro e più tecnologia, per trasformare le industrie tradizionali, come hanno fatto batterie e software made in China con quella automobilistica, innescando la rivoluzione dei veicoli elettrici; e per promuoverne di nuove, come la biomanifattura e le scienze della vita.

«La rivoluzione tecnologica si intreccia con la lotta tra le superpotenze, e il settore hi-tech è diventato il principale campo di battaglia», ha dichiarato Xi nel corso della Conferenza sulla scienza e la tecnologia che si è svolta lunedì a Pechino. Il segretario generale del Partito ha esortato ad «avere un maggiore senso di urgenza, intensificare l’innovazione per occupare i posti di comando della competizione tecnologica per lo sviluppo futuro».

Per sostenere l’innovazione scientifica e tecnologica verranno emessi buoni del tesoro ad hoc a lunga scadenza (20-30-50 anni), che hanno esordito il mese scorso e che verranno utilizzati sempre di più per la ricerca. Per finanziare quella di base quest’anno il governo di Pechino ha stanziato l’equivalente di 13,5 miliardi di dollari (il 13 per cento in più rispetto al 2023), gli Stati Uniti 48,6 miliardi di dollari.

Davanti a un bivio

Certo, non si può pretendere che questo terzo plenum trasformi la Cina come quello dell’undicesimo comitato centrale (18-22 dicembre 1978). Il paese allora usciva dalle macerie della Grande rivoluzione culturale proletaria, e il Partito lo affidò al pragmatico Deng Xiaoping, che mandò in soffitta l’ideologia, avviò la modernizzazione socialista, sancì il principio della leadership collettiva e perfino la normalizzazione dei rapporti con gli Stati Uniti. Le grandi riforme poi sono state portate a termine negli anni Novanta, con la ristrutturazione delle aziende di stato.

Cionondimeno questo plenum arriva in una fase inedita nella storia della Rpc, nella quale le difficoltà della ripresa postpandemica si sommano agli ostacoli dell’embargo hi-tech Usa e del protezionismo. Mentre si sta assottigliando il dividendo demografico (il rapporto tra la popolazione in età da lavoro e quella non autosufficiente) e la crisi immobiliare e le prolungate chiusure anti Covid hanno ridotto il dinamismo e la fiducia del settore privato.

La Cina insomma è ancora una volta a un bivio: deve trovare la sua strada, e comunicarla al mondo il meglio possibile, perché, anche se Xi e compagni hanno scommesso sulla «innovazione autoctona», il paese ha tuttora bisogno di attrarre conoscenze e capitali dall’estero, e di rimanere aperto.

Urbanizzazione

Gli agenti immobiliari che affollano le strade attorno ai blocchi di palazzoni invenduti sono uno dei simboli del rallentamento. Nelle 70 città campione i prezzi dei nuovi appartamenti a maggio sono scesi ancora, dello 0,7 per cento secondo l’Ufficio nazionale di statistica (Nbs), il calo più netto da ottobre 2014.

In base alle stime del gruppo Macquarie, il mese scorso i prezzi delle case esistenti in quelle stesse città sono diminuiti del 7,5 per cento su base annua, il maggior calo mai registrato. Il mercato si è inceppato non soltanto per il crollo di Evergrande e degli altri gruppi che avevano costruito la loro ascesa su una montagna di debiti. Ma anche perché, per effetto della pandemia e della prudenza ad affrontare il problema da parte di una leadership che mette il «mantenimento della stabilità sociale» davanti a ogni cosa, il processo di urbanizzazione ha rallentato, anche se continua a rappresentare una leva di sviluppo socio-economico.

Nel 2023 viveva in città il 66,16 per cento della popolazione (932,67 milioni di persone), mentre in campagna erano rimasti 477 milioni di cinesi: un dato che ancora contrasta con quello di altre potenze industriali alle quali la Cina in parte si ispira (in Giappone il 92 per cento degli abitanti vive nelle aree urbane, in Corea del Sud l’81 per cento, in Germania il 78 per cento). Per continuare ad aumentare i consumatori urbani bisogna però dare pieni diritti (potenziando il carente e frammentatissimo sistema sanitario e quello dell’istruzione) a quei milioni di lavoratori migranti tuttora penalizzati dal famigerato hùkŏu.

In un articolo pubblicato su Qiushi – la rivista di teoria politica del comitato centrale – il vicedirettore della commissione Affari economici e finanziari, Han Wenxiu, ha sottolineato l’urgenza di riformare il sistema di registrazione della residenza in vigore dal 1958 per accelerare l’urbanizzazione.

Meno braccia più byte

Il paese che l’anno scorso ha registrato solo 9 milioni di neonati (nel 2016 erano più del doppio) ha scommesso su meno braccia, più byte. Le comunicazioni satellitari, i cloud nei quali finiscono i dati delle multinazionali di tutto il mondo presenti nel paese, le nuove infrastrutture della mobilità intelligente: questo fiume digitale in piena senza precedenti nella storia dell’umanità l’anno scorso ha generato 32,85 miliardi di terabyte.

La denatalità, la crisi del settore immobiliare, il rallentamento della crescita rappresentano per la Cina problemi seri. Ma non sarebbe corretto esagerarne la portata.

Secondo gli ottimisti, come Justin Lin Yifu, la Cina è in grado di crescere mediamente del 5-6 per cento di qui al 2035 e del 3-4 per cento dal 2035 al 2050, centrando in tal modo nel 2049 il secondo degli «obiettivi dei centenari» (in questo caso quello della fondazione della Rpc), ovvero un Pil pro capite pari alla metà di quello Usa. Il celebre economista – che nei giorni scorsi nella sua Università di Pechino ha tenuto un talk intitolato “China’s Rejuvenation: Achievements, Challenges and Prospects” – è convinto che la Cina goda di tutti i vantaggi dei paesi che sono arrivati tardi allo sviluppo: abbondanza di capitale umano, un enorme mercato interno, le politiche industriali del governo.

Il terzo plenum è chiamato a indicare una via che ridia fiducia al capitale privato, all’interno, e, all’estero, agli investitori che negli ultimi anni hanno guardato con crescente perplessità alla traiettoria della Cina di Xi.

© Riproduzione riservata