La scelta del nuovo leader di Hamas, dopo l’uccisione di Haniyeh, non poteva che ricadere sul regista del 7 ottobre. Impossibile tagliarlo fuori dalla successione. Senza tralasciare però le evidenti difficoltà che questa scelta comporta

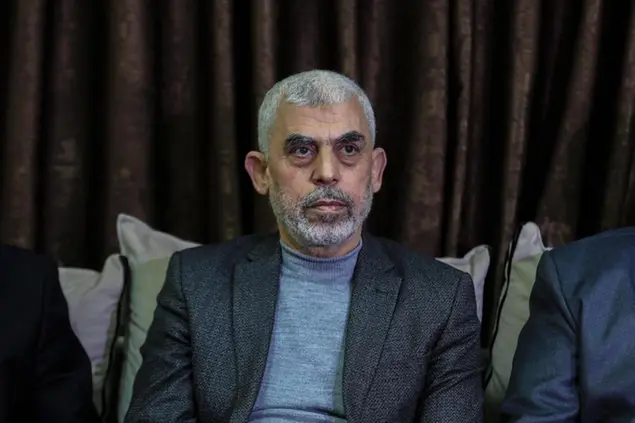

Analisti, media e governi, paiono sorpresi dalla nomina di Yahya Sinwar a leader politico di Hamas. Eppure, se solo si pensa la politica, quanto è avvenuto non dovrebbe stupire. Rimettiamo in fila i fatti.

L’operazione del 7 ottobre è pensata, organizzata, gestita dall’intransigente capo di Khan Yunis: come si vedrà, in questa storia l’origine non è un dettaglio. Scatenando la pesante reazione israeliana al massacro, messa in conto ma non nell’intensità e nella dimensione strategica assunta, l’allora capo di Hamas nella Striscia espone l’intera popolazione palestinese a sofferenze inaudite: numero delle vittime, condizioni di vita dei sopravvissuti, livello di distruzione, parlano chiaro.

L’operazione “Diluvio di al Aqsa”, però, ottiene un obiettivo. Con il suo tragico carico di morte, riporta drammaticamente in scena una questione che non solo Netanyahu, o lo sfiancato e corrotto notabilato dell’Anp, sembravano aver relegato al passato: lo stato palestinese, fantasma ormai svanito da ogni agenda globale e regionale.

Esito che nessuna cancelleria riteneva possibile solo un anno fa; e che obbliga la comunità internazionale, Stati Uniti in primis, a riparlarne. Dunque, a un prezzo smisurato per il suo popolo, Sinwar riesce a rimettere al centro dell’arena una questione completamente rimossa dopo il fallimento dell’accordo di Oslo, il tragico assassinio di Rabin, le fatali reticenze di Arafat davanti alle offerte di Barak a Camp David, il reiterato dominio politico in Israele della destra nazionalista e messianica.

Risultato che Sinwar si tiene ben stretto – e che in Cisgiordania estende l’influenza di Hamas – sebbene lo declini nell’irrealizzabile ipotesi di uno stato palestinese “dal fiume al mare”, prospettiva che implica la distruzione di Israele. Talmente stretto da sacrificare non solo i civili palestinesi ma anche decine di migliaia di combattenti. Convinto che Hamas – insieme movimento politico, confraternita religiosa, organizzazione militare – possa , comunque, sopravvivere, con Dio dalla propria parte, anche all’impatto di un evento bellico di questa portata.

Ora, che un leader che ha messo in gioco non solo sé stesso ma l’intera popolazione di Gaza, luogo in cui la sua organizzazione è nata e si è radicata; che ha sacrificato tutto, e tutti, all’obiettivo della vendetta ma anche del ritorno in campo della questione palestinese, possa essere tagliato fuori dalla successione, mentre decide quotidianamente degli aspetti militari della guerra e delle sorti della trattativa in corso in Qatar – pilotata sino alla settimana scorsa da Haniyeh, che però non poteva andare avanti senza il suo consenso – era impensabile.

L’eliminazione mirata di Haniyeh, dunque, non poteva portare al vertice Khaled Meshaal, “il martire sopravvissuto” al veleno del Mossad. Per tutte queste ragioni e perché Meshaal, originario della Cisgiordania, non ha sufficienti legami con i quadri della Striscia e vive all’estero da tempo; perché non pare concordare sulla strategia oltranzista di Sinwar; perché ha maggiori legami con Turchia di Erdogan – potenza sunnita fautrice di un neottomanesimo che confligge con gli interessi del suo ingombrante vicino “persiano” – che con l’Iran sciita, ormai sponsor politico e militare di Hamas in funzione antisraeliana: del resto, Erdogan, alla guida di un paese Nato, non poteva certo armare pesantemente, senza incorrere in seri problemi, la branca palestinese della Fratellanza; perché proprio la diversa appartenenza religiosa, inesistente con i turchi, garantisce una certa autonomia degli islamisti palestinesi dagli ayatollah.

Scelta, quella di Sinwar, che comunque non cancella alcune evidenti criticità: l’impossibilità del leader di uscire vivo da Gaza, costretto a un’esistenza nel sottosuolo, comunque senza futuro, che non facilita né le comunicazioni con l’esterno, né il ruolo politico di un movimento che mantiene importanti relazioni internazionali ed è impegnato nel negoziato di Doha.

Anche se niente mette al riparo un leader di Hamas: Haniyeh è stato, comunque, ucciso da Israele. Se, anche Netanyahu ottenesse la testa di Sinwar, a succedergli – e questo era uno degli obiettivi non dichiarati della partita chiusa in queste ore –, sarebbe un altro uomo di Gaza.

Forse quel Khalil al Hayya, che del nuovo leader non è solo conterraneo ma anche affine politicamente. È così che nasce la “sorpresa”.

© Riproduzione riservata